消失在時間裏:專訪《去年火車經過的時候》導演黃邦銓

編按:去年以《回程列車》在國內外多個影展斬獲大獎的黃邦銓導演,今年再度帶來新作《去年火車經過的時候》,先在年初拿下法國克萊蒙費宏短片影展的實驗類大獎(繼去年《回程列車》後連續第二年獲得此獎),七月中又拿下台北電影獎的百萬首獎與最佳短片,是近期最活躍的台灣影像工作者。放映週報很高興收到撰稿人蘇及的投稿,向讀者分享他與黃邦銓導演的交流過程。

他拿著去年在火車上拍到的照片,一年後回來拜訪這些被經過的人。去年此時自己在做什麼呢?過去也許已經不重要了,或仍舊非常非常重要。生活本來大同小異可有可無,但一定有那麼幾個時候,人生從此不同。

《去年火車經過的時候》以時間溫柔而殘酷地提醒時間,時間會消失在時間裏,才有今天。時間也是沒辦法的事。於是我在導演經過臉書的時候,向他提問一些關於去年火車的經過與時間種種譬如昨日生明日。

——從《回程列車》到《去年火車經過的時候》,移動╱時間╱記憶,距離忽遠忽近,時而麻木時而敏感,一次次叩問時間,不厭其煩。請先談談時間之於自己的意義。

|

▍延伸閱讀

622期【電影特寫】

|

這兩個作品的形式都算是「電影」,當創作的時候必須要先搞清楚所運用的形式最核心、最無可取代的元素為何,這樣才是對這門藝術最大的尊重。

我覺得在開頭處可以先定義一下「電影」,這裡的電影狹義的來指平面銀幕上播放的「影片」。

那麼,「影片」是一種擁有時間的藝術。

這句話可以不用導向一種很艱澀難懂的方向去解讀,簡單解釋如下:一部影片都會有片長,例如回程列車19分鐘48秒,復仇者聯盟3小時又1分鐘或全聯廣告48秒,也就是說,觀眾必須要花作者制定的時間去欣賞這個作品,不多不少,快轉、倒轉,或是按暫停,都會改變這個作品本身。音樂這門藝術也是如此,必須要「花」這樣的時間,去欣賞這樣的作品。大家應該無法想像出以下狀況:正在看一部停下來的電影,或是正在聽一首停下來的歌吧?所以這些藝術都歸類為有時間的藝術。

相對來說,照片、繪畫或是雕塑,這些藝術都是沒有時間的藝術,也就是靜止的藝術;一幅畫掛在美術館,觀眾可以很自由的選擇要盯著它看2秒、2小時,或是整整2天2夜。

那麼似乎,影片這個藝術形式,最核心的元素反而是時間,反而並非內容。同理可見John Cage所創作的 4’33”,大部分人認為音樂這門藝術,最不可缺乏的元素,例如音調、樂句在這首曲子裡通通缺席,但卻不能沒有這4分33秒⋯⋯

在開頭處這麼囉唆的定義之後,就能比較清楚我的創作的脈絡;我不為了抒發個人情感、宣揚議題或是賺人熱淚而拍影片,所有的創作都為了表達「時間」。

——沿途風景一閃即逝,攝影與電影密不可分,照片作為溝通的橋樑,去年火車經過可愛的阿公阿嬤們,像夢的重播或應驗。為拍而拍而拜訪,他們有回答到當初預設的想法嗎,還是完全出乎意料?

完全出乎意料的。

依我自己的經驗認為一年的時間一定會有所變化,但我完全沒有預設任何訪問的內容。我也沒有對答案作出任何的修改或更動,唯一被剪掉的部分都是有很明確提及某些的地理位置或是文化符碼太過強烈的對話,因為我不想要讓某些意識形態喧賓奪主,一年的變化,是全世界,至少這個地球上共通的。

——連續的時間不得不斷裂,人就在時間裏無形中融化了。時間明明充滿愛,轉眼心碎了又碎,直到片尾突然閃閃發光,像用時間還原時間,莊嚴地紀念定格瞬間。不知道這種默默感傷的克制,和你在法國的生活經歷有無關係?

根據我在法國的生活經驗,我認為東西方的文化沒有任何差異,因為人的本質都相同。但如果真的要講,日文中有一個字叫做「物哀」(もののあはれ),大意是在說:世間萬物皆有靈,像是一顆石頭、一片落葉或是一粒灰塵,那麼萬物總有一天會消失,這份悲傷它們無法表達。唯有人類可以表達哀悼,所以我們的職責就是去幫它們表達這份哀傷。

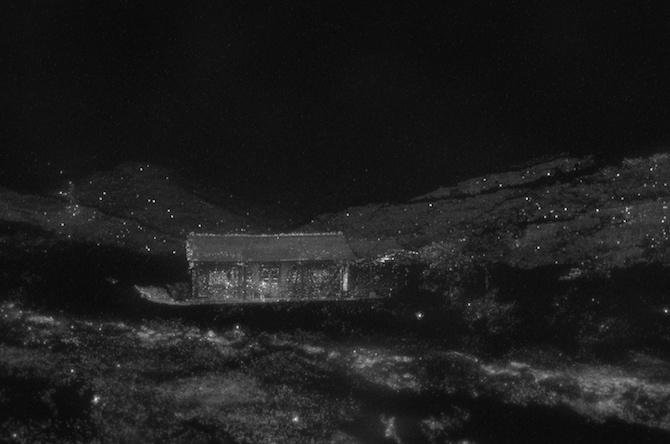

那影片裡所有的訪談,都是試著在為逝去的那一個瞬間表達哀悼。而最後幾個鏡頭,就是在傳達當光線穿過鏡頭打在底片上,底片慢慢由負片轉變成正片顯影,就像是回憶慢慢被固定的那個瞬間。

——前作的私人情感連結家族鄉愁,本片拍著拍著就直接走入人群。最後想問一個比「去年,火車經過你家時我拍了這張照片,那時的你在做什麼呢?」更難回答的問題;明年的這個時候,你覺得自己在做什麼呢?

我想先反對「回程列車」是私人情感連結家族鄉愁,個人是認為注重在「時間」的表現勝過於內容。而我在創作這些作品時其實是極度理性的,並非非常多愁善感,所以我可以很確定的回答明年這個時候,沒有意外的話我會在日本拍攝有關東京奧運和引揚相關題材的紀錄片。■