變與不變的維斯康提

綜觀影史,所謂的「運動」或「浪潮」多數都是鬆散的,義大利新寫實主義也不例外。那時,維繫著幾位重要創作者的,實是大環境狀況與製作條件所迫。

這也大概說明了為何這批重要的電影作者彼此的特色有明顯差異,並且,在很短的時間之內,他們也都有各自不同的轉向。結合起社會的轉變、觀眾的要求,電影的變化之巨,正如巴贊(André Bazin)所言「五年等於文學的一代」。1

而新寫實主義三傑中,羅塞里尼(Roberto Rossellini)可能是始終較如一的導演,曾受邀去過好萊塢(但有點算是落荒而逃回義大利的)狄西嘉(Vittorio de Sica),則一直因為作品呈現出來的溫情與幽默,使得他間或拍的喜劇片看起來也不太會造成影迷的不適;倒是維斯康提(Luchino Visconti),自始至終似乎都在搖擺,從外觀上有不小落差。也許正因為如此,法國那批推崇「作者策略」的影評們會將羅塞里尼擺在最前面,而在談到維斯康提時,舉個例來說,高達(Jean-Luc Godard)一篇名為〈柏格曼瘋〉(Bergmanorama)的文章中,他以偏愛「作者策略」勝過「場面調度者策略」來比喻他愛柏格曼勝過維斯康提的原因。2

這也是為何,德勒茲(Gilles Deleuze)以「舊貴新富」來總結維斯康提的影像主題時,基本略過《對頭冤家》(Ossessione,1943)、《小美人》(Bellissima,1951)或《無辜者》(Lo straniero,1967);不過,他還是相當有見地地看出《大地震動》(La terra trema: Episodio del mare,1948)中,這些西西里漁村的漁民們個個都被拍出貴族氣息3〔當然,德勒茲的見解不排除有受到巴贊啟發,在關於《戰國妖姬》(Senso,1954)的文章中,巴贊反覆論證這部片與《大地震動》的相似性;德勒茲兩本電影書亦不乏從巴贊論述加以申論者〕,巴贊亦有如是描述:「交談、走位和舉止動作灑脫自然,甚至稱得上異常優雅」。4

也許維斯康提的作品整體風貌,正如德勒茲所形容:解體結晶(le cristal en décomposition),這是他設想的四種結晶5——另三種分別是歐弗斯(Max Ophuls)代表的完美結晶、尚雷諾(Jean Renoir)代表的裂痕結晶以及費里尼(Federico Fellini)代表的未完整發展出結晶的「胚胎」——中最後一種,不難理解為何德勒茲會找到舊貴新富(這裡包含了造成結晶解體的三種元素:藝術、地點與歷史)這個主題脈絡;與此同時,他還提出動搖這個結晶的(第四項元素),正是姍姍來遲的某種東西。我們可以理解成:維斯康提的藝術,存在一種「錯時」的內在核心,也許因為時間的發展(歷史),使得人物意識到自己處在一種錯的情境或階級之中(廣義的地點),並且人物及其行動所賴以依附的介質則是藝術——這個藝術也可以廣義來看待,包括漁民們的謀生技藝。

因此,在《對頭冤家》中,男主角吉諾(Gino)是在聽到女主角喬凡娜(Giovanna)的歌聲而被吸引過去,落入無法回頭的泥沼,而他本以為自己啟動了一連串事件,並且是這些轉變的主宰,後來才領悟原來自己只是一個巨大命運的棋子(兩人的名字都是G開頭總不是巧合);《小美人》一開場就是廣播電台現場的音樂演出,而在美妙的音樂稍停的中間插播的,是一部影片遴選童星的訊息,絡繹不絕帶著孩子們湧入片廠,不正意味著人人都聽了這個廣播嗎?疲倦的母親為女兒應徵,化身為西西弗斯,終成為片廠的笑柄;至於《戰國妖姬》,女主角麗維亞(Livia)與馬勒中尉(Il tenente Franz Mahler)致命的相遇,正是在聽威爾第(Verdi)《遊吟詩人》(Il Trovatore,1852)的包廂中。

當然,我們在此並不想站在巴贊或德勒茲的論述上,再多作發揮,甚至也不奢望綜述維斯康提的全部作品,這裡只想透過上述簡述他們二位的部分觀點,來為讀者勾勒出維斯康提作品的輪廓;接著,希望首先透過談論《對頭冤家》與《大地震動》在維斯康提作品中的重要性;最後,再透過比較一下他前四部片——《對頭冤家》、《大地震動》、《小美人》與《戰國妖姬》——的開場戲,來了解一下到底維斯康提的形式特徵是什麼,以及這十年間他是變還是不變。

一般史觀都將《對頭冤家》視作義大利新寫實主義的濫觴。當然,按它完成的年份來看,這個頭銜也不算有錯,但是,這種論調基本無視兩個事實:一是這部片被禁到戰後才得以公映,這大概可以說明為何巴贊在關於《大地震動》的影評中,隻字未提《對頭冤家》,而更多以前一年公映的法國紀錄片《法勒比克》(Farrebique)來做比較;二是這部自由改編小說《郵差總按兩次鈴》(The Postman Always Rings Twice,1934)的作品,實際上一方面深受尚雷諾影響——維斯康提曾為尚雷諾擔任《低下層》(Les bas-fonds,1936)跟《鄉間一日》(Partie de champagne,1936)的助導,二方面深受美國犯罪電影影響——儘管我們不太清楚維斯康提在此時是否曾系統地看過美國類型電影。因此,《對頭冤家》雖說確有新寫實主義標準的「鬆散」劇作,可是在鏡頭的呈現上,仍帶有相當古典的風格。並且,正因為它上映得晚,因此它的影響力必然有限,假如它甚至晚過1948年上映,那麼在當時最重要的新寫實主義作品都已經拍出來了,於是它在歷史價值上超過美學價值。

至於本來讓他野心勃勃的《大地震動》迎來票房失利(這在巴贊的文章中已經歸納過失敗原因:方言演出、說教味重、缺乏激情),讓原本規劃為三部曲的作品,只拍了這部就沒下部了。這點或許不是維斯康提所預想,但是,《對頭冤家》的厄運很難說沒有影響到他在這部片的展現。但這個問題就來了,基於沒有上映《對頭冤家》,顯然無法證實他的場面調度方式是否合適、有效;另方面,選擇漁村實景、漁夫真人作為這部片的基本組成,自然考驗了場面調度的實踐,不過既然有羅塞里尼幾部片作為先例,或許他也已經從同胞那裡學到了基本技術,加上他在實地住了七個月並寫下這個劇本,大致上對他的拍攝內容已經瞭然於心。但正因先天的侷限、同儕的啟發,或許還帶有一定程度上自我的反省與提升,這部片在幾乎質樸的風格中,讓本色演出與漁民日常成為最大亮點。而正如巴贊所言,「(行動)過程不會被簡縮得僅剩下戲劇性或象徵含義」,6因而反之,為保留這種寫實性,片長勢必拉長。但如果因為有字幕輔助,並且排除意識形態的講究,甚至站在某種超然立場來觀看它,實際上將有助於我們觀察它的形式,確實含有強烈的劇場風格,這是因為維斯康提把攝影機放在一個適當的距離,經常是固定或配合上搖攝(pan),這讓場面看起來更接近舞台。

但,《大地震動》或許正因為失敗了,在幾乎是新寫實主義美學最忠誠的實踐中,它確實做到了薩瓦提尼(Cesare Zavattini)的幾項理想:不虛構與典型化、重細節多於情節、重視日常性、不給答案、實景拍攝、編導合一、不用職業演員、不塑造英雄、使用自然語言等,全都在這部片實現了。

然後,我們就看到狄西嘉拍了帶魔幻味道的《米蘭奇蹟》(Miracolo a Milano,1951),羅塞里尼先是拍了一部可說是與英格麗褒曼(Ingrid Bergman)的定情作《火山邊緣之戀》(Stromboli,1950)、一部宗教題材的《聖芳濟各之花》(Francesco, giullare di Dio,1950),然後也拍了一部魔幻寫實影片《秘密武器》(La macchina ammazzacattivi,1952);維斯康提自己則拍了一部「過渡」作,《小美人》。

《大地震動》的經驗除了讓主創們功力大增——比如攝影師阿爾多(G. R. Aldo)因此從片廠攝影師變身為大攝影師,我們可以從《米蘭奇蹟》、《退休生活》(Umberto D.,1952)、《終站》(Stazione Termini,1953)等狄西嘉作品中看到他的藝術成就,他同時是威爾斯(Orson Welles)命運乖違的《奧賽羅》(The Tragedy of Othello: The Moor of Venice,1952)眾攝影師之一——之外,更重要的是維斯康提也在劇場之外,習得紀實性創作的技巧,這在緊接著的《小美人》跟《戰國妖姬》都能看到。

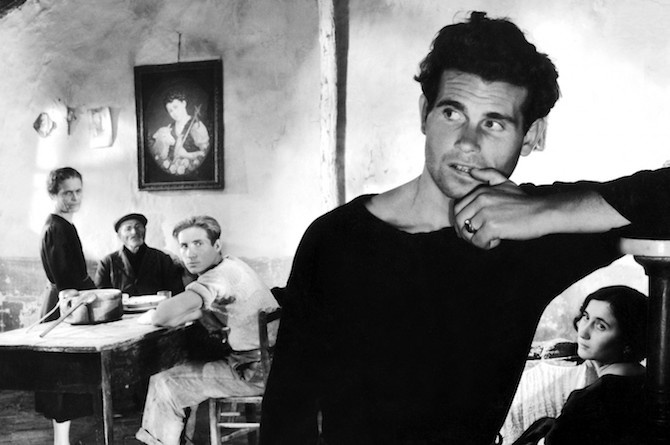

當我們回頭重看《對頭冤家》的開場,特別是交代吉諾出場的手法,作為一位浪跡者,由他帶入影片是再自然不過,但是維斯康提卻透過背後跟拍的方式,延宕他的樣貌來保持懸念。這個懸念是必要的,觀眾不得過早見到他,而是要陪同喬凡娜一起,在這荒涼的地區中,像是突然被甘霖灌溉似的;同樣地,對也許很久沒有接觸女人的吉諾來說,喬凡娜的歌聲也有如天籟,她同樣被導演刻意藏匿在鏡頭之外。他們的邂逅,就在歌聲中,而他們第一次重疊的鏡頭,是吉諾站在廚房門前,遮住了喬凡娜,但她的美腿從縫隙露了出來,背後有一扇打開的窗——之後它將成為含蓄地表現兩人發展肉欲的重要道具。就在這個鏡頭之後,觀眾將跟喬凡娜一起被吉諾俊美的臉龐給吸引。

後來,在喬凡娜的丈夫被吉諾支開後,他圖謀不軌地進屋前,理所當然是在他修好水泵之前:象徵為他既無法修繕卻又帶來更多破壞的符號。簡單來說,維斯康提確實賦予了《對頭冤家》一種寫實的質感,但這與新寫實主義的美學追求乃至政治訴求無關。是選材對成像的必然約束;他消除符號性則是在更為極端的創作條件下調整的結果。

兩相結合後,就是《小美人》的過渡。片頭的合唱交響樂,加上插入的廣播主持人,替代了《大地震動》的旁白,但拍攝演奏、演唱者的用意,則與一次次瀏覽小漁村為觀眾建構出影片氛圍相同。然而,在拍攝湧入片廠的孩童與家長時,維斯康提就展現了一種經過規劃的混亂,瑪德蓮娜(Maddalena)那套別緻的黑套裝,即使在俯視遠景下,依舊搶眼,這也是因為她正逆「流」而行:她的女兒走失了。符號性不是這開場戲的重點,或者說,符號的功能落在方才提過的聲音上,亦即,在選角廣播之後,重新回到音樂演出,這時,音樂轉成透過廣播繚繞的音質,同步於片廠人潮的畫面,但,這音樂其實已經過去,因此音樂實際上對位了家長們的綿延性:象徵為他們在收聽的時間,也是他們送小孩來的憧憬——進入演藝圈。

到了《戰國妖姬》又更進一步了。這是維斯康提首部彩色片,想必因此製作成本也不小,如此便能明白他在開場時,帶出來的氣勢有其必要。於是,聲音跟畫面的符號性,又再次被強化了,特別就是在麗維亞準備迎接馬勒中尉時,對著鏡子整理儀容時,鏡子反映了台上在換幕,方才被抗議群眾中斷的歌劇,重新開始,而換幕成了兩人見面的前提,隱喻不言可喻;如果觀眾還沒意識到台上台下的互動關係,隨之而來的,正是女主唱來到一座監獄,在唱了「或許我可以救他」之後,唱到「自信和準備是我的保護盾」時,馬勒進到包廂,兩人面對面時,是透過鏡子映像看到,兩人中間恰夾著包廂外、台上的女主角。

也許,還是巴贊看出了問題的核心。當他指出《大地震動》缺乏內在激情時,他主要考慮到的是維斯康提的貴族出身。或許也因為這個背景,哪怕他後來信奉馬克思主義,但他骨子裡的貴族習性沒有完全抑制下來。因此,即使在隨意性的外觀下,多已有嚴謹的規劃。這點是他自己很可能沒有發現的,就像巴贊指出,「我不覺得在風格來說《戰國妖姬》從根本上不同於《對頭冤家》或《大地震動》,誠如維斯康提自己的某些論述所示;相反地,我理解的是,在最近的作品中,存在相同的基本要義」;7不過,他對於電影的見解仍是微妙的,他說:「電影讓我感興趣之處,在於人神同形式的電影。人最謙卑的姿態,舉止、感覺與直覺,足以讓圍繞他的事物變得詩意與生機。」8這點無疑支撐了他作品最為動人的品質。■