現場的再發現:第十屆台灣國際紀錄片影展「現場電影」之林強場次

2014年,第八屆台灣國際紀錄片影展(TIDF)在名稱、組織等方面皆行改組,並移師回台北舉辦。在策劃上,除了延續過往的競賽,影展開創了「台灣切片」一單元,成為常設持續至今。從第八屆的「在攝影機的彼端」、第九屆的「如果紀錄有顏色:綠色小組30週年」,到去年(2018年)舉辦之第十屆的「想像式前衛:1960s的電影實驗」,單元作為台灣紀錄片的回顧性策畫,如同策展人林木材所言,「目的是希望透過新的觀點,去回顧或爬梳台灣紀錄片,補強其不足,建立一種新史觀的可能,並與以劇情片為主流的台灣電影史對話。」(2018:114)從中我們或許可以想像,影展除了得處理「看什麼」的選映問題,「如何看」更成了史觀重建、系譜爬梳與激起新對話、新想像的重要關鍵。

泰絲孔(Sonia Tascón)與威爾斯(Tyson Wils)在談及激進的(activist)影展與影片展映時,便討論了影展如何可能以不同方式開啟(envelope)與動員觀者,進而創造社會變革(2017:3-4),透過對觀者的重新定位,以及對觀看的擾動,進一步創造更多對既定秩序的破壞(2017:15-16)。近兩屆的「台灣切片」單元,尤其乘載了考古式的任務,必須讓過去「看不見的」作品重新「被看見」(林木材 114)。除了在影展現場觀賞,鮮少有人曾經或能夠透過其他管道、媒介觸及影像。於是,此番珍貴的重出土,在今日數位影音時代下,更強化了電影節與電影院體驗的「事件性」(event)與「儀式性」(rite)意義(Francesco Casetti, 2015:199)。當觀賞一部影片與一連串的「做」(doing)的行為交織,觀眾看似被置放於中心的主動角色,卻也在過程中,不斷辯證出各種位置與可能,開啟思辨、蒙太奇、自我實踐與方法化的縫隙(Ibid.)。

於是,影展放映不僅僅局限於提示與引導觀眾,更在擔起梳理歷史的存檔(archiving)角色時,嘗試回訪當年的生產製作,使其重新被認識,並且在檔案的使用與詮釋上,對其背後的歷史指涉與符號象徵進行重新編碼(transcoding);又,為了某程度迎合影展場次的既定時長想像、單一的售票體系、長期與觀眾建立之交易默契等映演潛規則,連續兩屆的TIDF將「綠色小組」與「1960s電影實驗」單元中多為六十分鐘以下的短片,集結成一組組放映,藉著如此重新組織與編排的機會,更得以進一步對檔案影像進行蒙太奇,甚至再創作。

回顧2016年第九屆TIDF針對綠色小組的處理,策劃上就結合了另外一個常設單元——「時光台灣」,將報導/拍攝相同事件的華視新聞與綠色小組影像於同場聯映,供觀眾一併閱讀、對照官方與民間的不同切入。如此除了近一步彰顯綠色小組衝破黨國媒體封鎖之政治價值,在《去年九月(林正杰街頭狂飆)》(1987)加上《時光台灣#1》1的這組播映中,我們更見影展在對影片與歷史事件重新排列組合後,嘗試透過事件的連貫,結構完整的三幕敘事,可說是再造了一部新的「電影」2。貫穿整場放映的,有楊祖珺於不同場合出現的歌聲,也有始終缺席,卻也因此形成不在場的在場的「主角」——許信良;而本次針對「1960s短片集」,影展安排了兩場「現場電影」(live cinema)活動,分別邀請聲音藝術家澎葉生(Yannick Dauby)與音樂工作者林強,為該單元之中的「台灣切片#2」,進行現場聲音表演3。將聲軌多已佚失的「1960s短片集」搭配現場音樂,自然是延續了「現場電影」為默片配上聲音的傳統,亦為今日「現場電影」最為普遍理解之概念與實踐。但現場電影如何更進一步透過更廣泛的電影空間概念,對傳統敘事電影進行擴延,將焦點從線性敘事與攝影眼所見證的影像真實,移轉至蒙太奇技術上?如此對電影線性結構的跳脫,即為本屆影展在放映實踐上,超越上文所述之前一屆對綠色小組影像的編排。

2018年五月十日於光點華山電影院進行的這場表演,總共放映了七部短片,由林強親自編排的順序依序為《跑》(韓湘寧,1966)4、《今日開幕》(韓湘寧,1965)、《台北之晨》(白景瑞,1964)、《赤子》(莊靈,1967)、《延》(莊靈,1967)、《現代詩展/1966》(張照堂,1966)、《過節》(龍思良,1967)。林強的現場配樂貫串整場,並無間斷,無縫接軌地串起了七部影片。這首先延續了從上一屆以來,將短片集結為一個新的整體供觀眾進行閱讀與體驗的嘗試,正如歐蒙(Jacques Aumont)所言,電影體驗的其中一項特質,便為不間斷的、整體的幻覺,電影就其連續與完整之特性被觀者觀看(2012:80-83)。

本場次選映的七部影片,可能不若本單元其他場次有較可一眼辨識的編排邏輯,比如同一作者之作品集等。再檢視這七部影片,也只有《延》、《赤子》與《過節》參與過《劇場》雜誌當年舉辦的電影放映會。不同於上一屆影展在編排上給出的敘事角色視線,本次放映的模糊與曖昧,使得觀眾必須抱持著探索的態度(explorative attitude),開展自我閱讀與蒙太奇之依循路徑,尋覓、拼湊不同影片中的箇中關聯,從各種元素、連結與擴延中,指認超文本(hypertext)的可能(Francesco Casetti, 2015:183-186)。

林強的現場音樂表演在本場的角色也是曖昧的、流動的,基本上貼合著影像,無意與之拉扯、抗衡,無意主動指引觀眾閱讀。現場音樂出現後又行讓位,還是將影像的詮釋權拋還給了觀眾。卡塞蒂(Francesco Casetti)在討論今日觀眾有別於往的觀看經驗時,援引了李維史陀(Lévi-Strauss)的「修補匠」(bricoleur)概念,認為觀眾不只是在多元的觀影經驗中,必須愈發扮演表演者(performer)的角色,運用各種既有的、可能的機會與物質,結合出最好的安排,為己打造其所需要及想要的體驗(Ibid.:189)。當然,他的討論主要延續針對科技物發明如何改變電影的觀看,使觀眾有了更多的主動操作空間,但這般自己動手來的概念,也就是不再把電影視為一個預先安排好的「機器」,而是我們都得從這中選擇「要看什麼、在哪裡看、用什麼看、為什麼看、看到什麼」等一連串自我提問,於是,「新的觀眾是同等具備著偶然性(occasional)、創造性(creative)與私人性(personal)的」(Ibid.:189-190)。

這當然不意味著林強與影展方的編排只是照本宣科,在幾個關鍵片刻,比如《台北之晨》中一幕人們紛紛仰著頭、張著嘴、唱著國歌的同時,林強適時選擇了如「A Pure Person」一曲間奏中那市場阿姨七嘴八舌的閒談聲,宛若辯士一般,以市井小民之聲出擊,重譜檔案影像所呈現之集體對國家的歌頌;除此之外,在短片與短片放映之間的黑幕中,觀眾究竟還能從短暫靜止中沈思什麼?回到映演短片的文本,從《跑》中席德進一個人在台北圓環跑步開始,到《台北之晨》芸芸眾生的一日之初,再到《赤子》中對莊靈的女兒——莊苹從出生到一歲半的成長紀錄,「一日之晨」(個體至集體)到「一生之晨」的主題呼之欲出,如同《赤子》的英文片名「Life Continued」所暗示的。

順著上述的主題框架閱讀,影像文本仍不斷地展開。比如針對莊靈的兩部作品,林強選擇先讓觀眾看到莊苹已出生並作為被攝主體的《赤子》,接著才好若倒帶般地,播映莊靈拍攝當時懷著莊苹的妻子一日上班生活的《延》。這裡取消了敘事、時間與生命的線性,雖然我們還是不難看出莊靈的太太於後者中的懷孕身體,但未被看見或未被清楚證成的親緣關係,卻也削弱了其母性,觀眾未必可以直接指認她就是「赤子之母」,如此一來更集中呈現那具多重身份的年輕現代女性,她不只是媽媽、太太或媳婦,更是得一日復一日的在城市中來回移動,庸庸碌碌地穿梭於家庭與勞動現場,而這或許也可能是莊苹的未來生活預演。

當莊太太在結束一日於「土壤肥力研究室」的工作後,回家累得躺在床上就寢之前,她瞪大著雙眼,直愣愣地看著天花板,此時影片穿插了三個影像,分別為一穿著時髦洋裝的女性寫真,以及兩幅書法作品,它們或許是掛在牆上為莊太太隨視線真實看到的,也或許是蒙太奇她內心的投射想像。後者與本段拍攝莊太太在實驗室操作各種科學儀器,隱隱開展出了一段理性與感性間的辯證。再回想《赤子》中莊靈透過女兒莊苹的雙眼,看著高樓興起與農村風情,看著城市建設發展與傳統民俗信仰,莊靈為本節下了「一歲半的困惑」這個標題。這一連串二元對立的並置,顯現出台灣在現代化過程中不明的階段性位置,記錄者對此並未作出明確的價值批判,卻也可見開發為民眾帶來的「困惑」、「疲憊」等情感經驗。當莊靈一家人誠心面對神明時,在祈求些甚麼呢?鬼神之力又能對生長於快速現代化下的下一代帶來些什麼?

《赤子》與《延》雖然皆紀實地記錄了莊靈家人的日常生活,但後者實為趁著妻子禮拜天休假時所拍攝的,莊靈請她沿著平日上班的路線「重演」了一回。其中一幕莊太太在等車的同時,一名男性路人走進了景框,卻在眼神瞥向鏡頭發現其正被拍攝後,又立刻遁出畫外。這一入鏡/出鏡更顯虛構與紀實界線,隨著攝影機的調度而模糊難辨。莊靈的《延》在此已為我們開展了下半世紀影像史中紀實/虛構間複雜糾葛的並存關係。回頭看這批六零年代的檔案影像,張世倫也指出我們在分析上得跳脫出「現代/現實」與「西化/本土」的二元框架,從「現實主義」的唯實角度,重新評估這批狀似傾向「前衛、實驗與現代」三位一體的戰後青年電影,故他以包容性較大之生成機器影像的「電影實驗」取代「實驗電影」的詮釋架構(2018:119-130)。

回到這場放映,當方法、語言各異的這些短片被並置播映時,共同呈現出了高度流動性、曖昧性與多元性的電影語言。雖同為六零年代出土的短片,卻在作為一個整體被閱讀後,得以回應台灣與世界電影史跨時期的美學表現。其中除了韓湘寧的觀念性表達與張照堂記錄的「現代詩展」中,較可以回應前述《劇場》多被定調的廣泛三位一體精神外,正如張世倫提醒《劇場》之內部路線歧異,本場放映中另一位與《劇場》關係緊密的莊靈,卻在其作品中展現了高度的義大利新寫實精神(Ibid.)。如上所述,《延》將角色置放回世界,於街頭實景拍攝,並不時將攝影機從「演員」身上移至街景、路人,正可與莫薇(Laura Mulvey)在討論《義大利之旅》(Journey to Italy, 1953)時,引用希維特(Jacques Rivette)指出羅塞里尼(Roberto Rossellini)敘事的核心元素——「時間的延續」(continuance of time)產生對話(2006:122)。

而在這七部影片中,最為突兀也最為複雜的,或許非白景瑞的《台北之晨》莫屬了。白景瑞雖也師承義大利新寫實主義,返國後卻於中影片廠任職,創作位置與其他《劇場》的創作者自有落差。而《台北之晨》這樣一部蘊含各種軌道拍攝的大型製作,處處可見去臉孔的集體群像與國家凝視,與本場放映之其他六部作品並置,在美學、觀點、規模等各個層面上看似格格不入。相較而言,《台北之晨》更廣泛被理解為白景瑞接下來參與健康寫實的初試啼聲,證成了其進入七零年代後被普遍理解的歷史定位。但針對白景瑞於台灣電影史的位置,沈曉茵(2007、2010)與李怡秋(2012)就其風格創造與湧現以及異質寫實性等,已做了相當的討論與翻案。《台北之晨》出現於此,更凸顯了其介於紀實與政治宣傳的曖昧及張力。如上提及之集體唱國歌等片段所示,本片確實藉由民眾於一日之晨的奮發向上,試圖營造出宗教和諧、國泰民安、安居樂業的穩定幻象,以歌頌黨國的統治力量。但我們也難以不注意,當坐著人力車出門買菜的貴婦,看似紀實又看似虛構地被白景瑞刻意調度而於影片中出現時,其與前段新光紡織廠的女工相互對照,階級位置高下立判。又其中多次以軌道拍攝各類群體之晨間移動時,常緊接著的鏡頭即為各種物件如包裹、報紙等於生產線的配送,好似有著卓别林(Charlie Choplin)式的隱喻?本片究竟是一部屬於誰的台北之晨呢?

本文並非認為我們不該對其隱藏之意識形態提出質疑與批判,但當我們同樣看到本次「台灣切片」所放映的另一部長片——《不敢跟你講》(牟敦芾,1969)之片尾,那應為政府審查後所要求增添的各國民中學之上學榮景時,今日的觀眾是否只能有單向的閱讀可能?除了將其視為對國民中學的宣傳外,能否從時間的延續,再去思考這樣一個片段如何開展這對父子的角色與敘事空間?又,創作者在黨國威權體制下,是否在影像上就完全失去了任何抵抗的能動?我們或許應該從這樣混雜個人與集體意志的影像創作中,跳脫二元框架,更細微地去辨識其是如何交織、夾雜,甚至彼此碰撞。

|

|

|

|

|

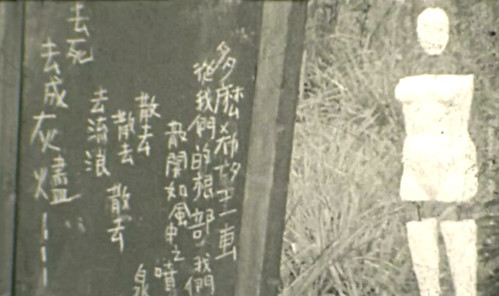

上圖:黃永松於《現代詩展/1966》中直視鏡頭。

下圖:《今日開展》中於野柳海灘上為潮水沖打的無頭軀體。 |

回到放映的最後兩部短片,《現代詩展/1966》先是延續了莊太太從家內/外勞動暫時跳脫的感性空白,我們看到同一個時代下,校園內文學與藝術的自發活力,好似自外於校外的發展浪潮,自成一小型烏托邦。張照堂的攝影機在整部短片中,緊緊跟著眼前這群年輕學子,我們不時可見黃永松、黃貴蓉等被攝者熱切地直視鏡頭,天真燦爛地笑著,但他們終會像開場的席德進一般,在逕自慢跑後,終被捲入車陣而消失不見蹤影嗎?正如詩展終得曲終人散,片末黃永松一邊收拾裝箱,一邊拆解起展出的小型人偶裝置,那不斷出現的人偶不禁叫人回想起本場放映的第二部短片——《今日開幕》中,那為海浪一波一波、來來回回沖刷上岸的等比人型模特兒。一日、一生之晨的主題在放映的尾聲擴展成了一代人的處境,不同影片中,同樣無意識、只得隨波逐流或被任意繳械的扭曲身體成了時代人物的縮影,膠卷留下的年輕男女在此盡顯隨時間流淌、宿命般之幽靈性,若那小人偶旁共同展出的詩作所描寫的一般;最後,藉著《過節》回歸日常,年復一年,時間就在這樣人為劃定的節慶中流逝。

「多麼希望一擊

從我們的根部/我們

散開如風中之噴泉

散去/散去/散去/去流浪

去死/去成灰燼——」

隨著現場電影的重新編排,觀眾從個人望向國族,再回到複數身份之個體,最後放映收束於一個新的、年輕的、並非以家庭、民族為集結的集體,亦即這群《劇場》雜誌的相關創作者。當他們望向鏡頭,或許穿透與今日的觀眾融為一體,並且在對望中,讓我們重新看見一個更具歧異與匯流的時代群像與影像史。■

參考書目(中文)

李怡秋。《白景瑞早期電影風格研究(1964–1970)‥ 「健康寫實」中的異質寫實性》。孫松榮指導,國立臺南藝術大學動畫藝術與影像美學研究所影像美學組,2012。

林木材。〈前衛追索,路徑想像:關於1960年代的電影實驗〉。《藝術觀點act》,no. 74,2018,頁113-118。

高重黎。〈憶往的逆寫〉。《藝術觀點act》,no. 74,2018,頁16-19。

張世倫。〈60年代台灣青年電影實驗的一些現實主義傾向,及其空缺〉。《藝術觀點act》,no. 74,2018,頁119-129。

參考書目(外文)

Aumont, Jacques. Que reste-t-il du cinéma? Paris: Vrin. 2012, pp. 80-83.

Bellour, Raymond. trans. Lynne Kirby. ’The Pensive Spectator’, Wide Angle, vol. 9, no.1, Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1987, pp. 6–7.

Casetti, Francesco. The Lumière Galaxy: Seven Key Words for the Cinema to Come. New York: Columbia University Press. 2015, pp. 183-199.

Mulvey, Laura. Death 24X a Second: Stillness and the Moving Image. London: Reaktion

Books. 2006, pp. 122.

Shen, Shiao-Ying. "A Morning in Taipei: Bai Jingrui’s Frustrated Debut”. Journal of Chinese Cinemas. no. 4.1, 2010, pp. 51-56.

Shen, Shiao-Ying. "Stylistic Innovations and the Emergence of the Urban in Taiwan Cinema: A Study of Bai Jingruis Early Films." Tamkang Review. no. 37.4, 2007, pp. 25-51.

Tascón, Sonia (Editor), Wils, Tyson (Editor). Activist Film Festivals: Towards a Political Subject. London: Intellect Ltd.. 2017, pp. 3-16.