那被指稱的「黃金年代」,白石和彌眼中的若松孝二

白石和彌坦言無法客觀地講述若松孝二,他也誠懇地表達出對這位老師的種種敬意。就算未看過白石2018年新作《止められるか、俺たちを》(香港譯名《若松獨立Go Go Go》)的讀者,也會很快發現下文的訪問有如影迷對於若松孝二神話的種種探詢。

關於若松孝二的電影和事蹟,難免保持著「真的是如此?」的想法。60年代確實是最好的,也是最壞的時代,日本政治和現代化過程爭議不斷,美日安保條約、1964年東京奧運引起整個城市市貌的改變,還有長達10年,一波又一波的學運浪潮。日本電影散發著光芒,片廠內的年輕導演不滿固化的製作模式,效法早年新藤兼人離開松竹電影公司後創立的「近代映協」,1960年大島渚就成立了「創造社」,5年後同樣在松竹工作的吉田喜重也成立「現代映画社」,實行自主創作自由,同年,若松孝二也以「若松プロダクション」(若松製作)之名開始了獨立製作之路。那年頭的反叛也養成本身在體制外的導演,如藝術世家出身的勅使河原宏拍出哲學與藝術性的電影,亦有如小川紳介進入了三里塚,將成田鬥爭的種種關注帶上銀幕。若松曾說從沒有拍過一部電影是支持學生運動,不過「若松製作」的成員們與學生運動家們關係密切,在風高浪急的學運風潮,以電影紀錄了當時的政治氣氛,以詩化敘事、過激畫面,在當年假借色情來發洩政治運動的不安情緒,吸引了當時的知識青年觀賞,甚至參與加入若松製作成為一員,雖然若松說從沒有拍過一部電影是支持學生運動。

《止められるか、俺たちを》以若松的一位女助手吉積惠為出發點,以編年史的方式與觀眾走過1969-1971年的兩年光景,加上曽我部恵一的配樂,增強了電影的青春氣色,放輕了時代的沉重感,事實上,戲中提及的大部份人物不超過30歲,正為了理想的電影模式前行。

這幾乎是略為對日本電影歷史有所涉足的人也知道的風光。不過ATG的一千萬製作最後的失敗,獨立製片與片廠製作之間的差異,高舉過激的若松在創作期間真的可以任意飛行,不理會觀眾?言下之意,其中的事實又有多少被美化了?我們未知道的事實裡,有多少影響了我們對當年的電影製作理解和判斷?這是不是如白石所言的「黃金時代」?

2018年年中,香港的獨立發行機構「影意志」為若松孝二和足立正生舉辦小型回顧時,請來著名影評家四方田犬彥,以及80年代加入若松製作,也是《止められるか、俺たちを》編劇的井上淳一分享與若松的合作經驗,他們對若松的個人看法與電影相當相近,留意到講者他們口中的若松也好像只停留在所謂的黃金年代,對於在生涯中暗淡無光的時期大多隻字不提。四方田犬彥是其中一位為若松背書的重要旗手,編著了《若松孝二 反権力の肖像》一書,至於井上淳一編劇的故事,好像更穩固了若松神話的存在。

電影最後以吉積惠的意外離去作落幕,在1972年「淺間山莊事件」血腥收場前,在這個川本三郎《我愛過的那個時代》裡提及很多人離場、死去的年代。假如你知道《止められるか、俺たちを》戲中各人的路向,有部份參與製作組的人在「淺間山莊事件」死去,製作組的別一重要人物足立正生,與佐々木守合寫《高校生無頼控》第一部後,就遠征到巴勒斯坦加入解放組織,潰不成軍的製作組也減慢了製作電影速度。70-80年代已經不是若松時代了,同樣以情色電影作為賣點,後來者有神代辰己,曾根中生,田中登等人的日活羅曼情色電影,更加激進,更具社會性批判。

《止められるか、俺たちを》以「想像式鄉愁」回望若松孝二在60年代未的電影創作,一心借電影考察當年的時代氣氛的話,難免會失落。若松反叛有理,但如果離開時代語境來理解他的作品,似乎也涉及很多我們對未經身處年代的美好想像。這是白石和彌眼中的若松孝二和他的時代,也可視為具有自傳元素的一部致敬電影。

——白石導演初入行時是跟隨若松孝二工作,為什麼會進入了若松製作?

白石和彌(以下簡稱白石):我大約1995年進入若松的公司,當時參加一個叫「映像塾」的工作坊,若松是當時的老師,一年會上兩次課,當時的若松公司也只餘下一位副導演,若松會問學生,有沒有人有興趣參與拍攝,我就舉手,到我進入若松製作後就變成只有我一個人是他的助導(笑),當時我進去已經不是常常有製作,平均每兩年才有一部作品,但60年代,一年就已經有5-6部作品,更有1-2部電影由他監製。當時也不是一直跟著他(註:白石和彌期間除了擔任若松孝二的電影助導外,更跟隨別一位粉紅映畫導演中村幻児),當若松需要我時,我就回去幫忙。實在很難說何時離開了若松組,大約在《実録‧連合赤軍 あさま山荘への道程》(2008,下稱《実録》) 準備前期時我也有為他工作,之後,我為了準備第一部電影,所以現場拍攝我就沒有幫忙,雖然之後有時他請一大班人吃飯時,也會找我。

——為何會有拍攝《止められるか、俺たちを》的想法,又為何以吉積惠,這一位曾經在若松製作工作的女生作為電影的女主角來觀看那年代?

白石:在若松孝二80週年誕辰慶祝活動時,我們一大班曾與若松合作的人,如足立正生、高間賢治(注:電影中的攝影助理,亦是吉積惠當時的男朋友)等過去參與工作的人都有來,回憶很多往事,很多好笑的事,他們提起一本有關吉積惠的特刊,是她死後出版,我從來沒有讀過,也對此很好奇。當我加入若松製作時,常常看到在若松的坐位旁,置放了一張年輕女性的照片,但除了照片外我就什麼都不知道,照片中人就是吉積惠。足立和高間寄了特刊給我,內裡提到她何時入職,何時離世,正是這一張相(注:白石指著一張在海邊有吉積惠,若松孝二等人完成71年攝製《愛の行為》後並排的合照),惠和若松、高間,還有其他站著的人都是很厲害的,引起我好奇,為何她會在這個時間參與若松製作?她在若松孝二這工作的幾年,對我來說是若松電影生涯的黃金時期,有很多傑作就在當時拍出來,如果可以從吉積惠的角度去看這段時期,說不定可以將很多很有趣的故事、工作人員拍出來。在一個大男人主義的電影世界中,作為一位女性副導究竟是什麼一回事,是不是很大壓力?若松孝二對那時代又有什麼影響?也可以對照現今日本影壇,電影可以做到什麼,原來可以做到什麼。他們都想通過電影反映時代,講述那時代的問題,這是一個熱血沸騰的時代,我無法參與這時代,很想拍出來,如果要拍若松孝二在當時的狀況,用平常的角度很難去捕捉到。

但關於惠的資料不多,主要是從足立等人口中獲知,每個人都訪問了三四小時,當他們談到惠時,都表現得很傷感,特別是高間,當時是她的男朋友。談到惠是在有了他孩子之下離去,他哭了起來。我相信當年女性選擇去做幕後工作,是需要勇氣去和一大班男人戰鬥,現在這時代去回看,觀眾會更明白其中的苦痛。

在這部電影裡有很多情節都是虛構的,但並非說是說不真實,惠第一次跟場打板時被若松拿走,都是一些自己的經驗,那個時代跟隨若松,不分男女,經驗都可能差不多,戲中也有我自己的,加上編劇、足立正生等人的經驗而得來。身為若松的副導演,我想像惠當時的處境,雖然惠對若松的創作未必有直接的影響,但她也曾參與演出,也有過自己的創作,是不是真的不如足立那樣對他沒有影響呢?

電影中對我來說最大的難題就是惠為何而死?是自殺還是意外?每位當事人有不同的看法,我想也不需要找一個答案,我們盡量不同的場面和故事,令觀眾意識到,她自殺或者死也不只是一個原因,戲中的惠也有當過導演是不是,這是真事,但我們找不到原片,問到還在生的人,他們都忘了電影關於什麼,這是很殘忍的事,這部電影好不好也忘記了,可能她發現自己沒有做導演的能力,所以我們設想這可能是她想死的其中一個原因。

足立正生等人看完電影後,也問我為何不將電影集中在惠身上,但我又覺得,那個時代裡,出出入入的人都很有意思,因此取了一個中庸方法。

——門脇麥擔任了惠的角色,之前你已經和她合作過兩次,戲中很多演員也曾經與若松合作的。

白石:門脇麥是一位很好的演員,一開始寫惠這個角色時,就想由她來演,她的氣質與60年代很相近,動作舉止,還有髮型,其中一個選她的原因,門脇麥並不認識和見過若松本人。井浦新之前演過三島由紀夫,也參演過若松不少電影,我就和她說,你將井浦新當做若松吧,事實是,井浦新外型一點也不像若松,但有一場戲不是說若松他們拍了一部色情電影,放映後有一位觀眾對若松破口大罵嗎?演出的是滿島真之介,之前也參與過若松的製作(注:兩部於2012拍成的《11‧25自決の日 三島由紀夫と若者たち》和《千年の愉楽》),拍完那一場戲後,他突然哭了起來說,「井浦新你呀,就像上了若松身一樣」。井浦新確實越演越像若松,除了門脇麥和兩位新演員外,戲中所有參與演出的主要演員也和若松合作過。

——白石導演剛剛也提到,想借著回望那年代與現今的日本電影比較,但你怎樣理解若松在學運前後的創作?作為導演,你如何評價若松孝二?

白石:他通過電影去描寫政治,鬥爭,他是很直接表達出來,就算是大島渚的創造社也不像若松這樣表現,當然也有大片廠如小林正樹,以隱喻式表現,但很少像若松那麼大膽。直接描寫政治運動,不一定是由若松開始,若松不是知識份子,他做過黑幫,又坐過牢,當時因為有足立正生,還有其他文化界,參與政治的人都進入若松的公司,影響了大家,從而表現這個狀態出來。

當時的人很可能很需要看到這些反權力的電影,也很支持,喜歡看這些電影。但現在的日本,就算有核電廠事故,亦有自衛隊修例的問題也好,拍反抗政府的電影都應該沒有人會有興趣了。

我覺得很感觸的其中一件事,是當三島由紀夫自殺三日後,若松就去拍電影了,很難想像在當時的氣氛下若松還想去拍電影的心情。別一件事是,他是不需要辛苦走去巴勒斯坦拍赤軍紀錄片,只因為他相信電影是可以改變時代,可以改變世界,這種純粹很令我感動。但我相信觀眾如果會感動,不是來自這部電影,而是你被當事人的信念感動。

拍完《実録》之後,他就像回到60年代時的狀態,作品不斷,離世前又拍了4部電影(加上電視劇),晚年的電影與色情沒有多大關係,60年代很多若松電影都是由足立正生寫的,他的劇本其實很有詩意。拍《実録》前若松剛做完手術,他可能心知自己人生不多時間了。

我實在很難客觀地去看他,若松就像我父親一樣,大家都會覺得若松是很可怕的人,他其實是很溫柔又有愛心的人,跟隨著若松工作是很開心的事。

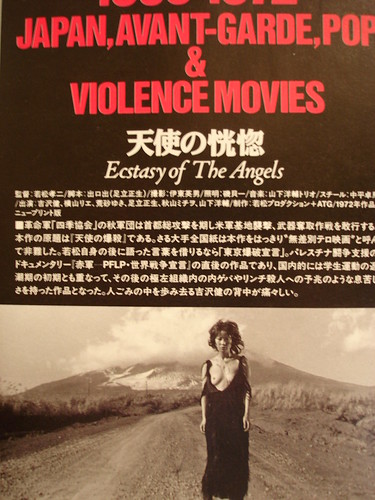

〔以下斜體字段落是白石導演出席《天使の恍惚》(編註:即《止められるか、俺たちを》片尾若松閱讀的劇本,將與ATG合作拍攝)映後座談時的話,對於了解白石眼中的若松有較全面的資訊,所以收入在此〕

我認為《天使の恍惚》(1972,下稱《天使》)是若松和足立(電影中以出口出的名義擔任編劇)合作的最高峰之作、代表作,日本學生運動在72年淺間山莊事件後就正式結束,亦在淺間山莊事件前發生。1969年東大安田講堂事件後,其實學運已經宣告失敗,戲中有不少人放炸彈,又搶走警察的配槍,恐怖事件發生。我是20多年前看這部電影,個人覺得很充分地表現出當時學生運動的氣氛,革命行動到尾聲時,大家會發現已經是失敗的,但問題是不知什麼時機去放棄和結束,《天使》就在這種心態與氣氛之下拍攝。

若松孝二當時主要拍的是所謂的粉紅映畫,一部粉紅映畫大約製作費要300萬,他很聰明,他會用300萬拍兩部作品,又例如《天使》是ATG的一千萬元製作費計劃,ATG早年是輸入外國藝術電影並作發行和放映,在60年代他們開始製作電影,提倡以1000萬來製作電影,ATG 會提供500萬的製作費,其餘500萬需要創作者自己去找,但若松拍完《天使》後,很自豪地說,我只是用ATG提供的錢就完成,分毫也沒有出資。相對過去的製作,也看出是一部相對成本較高的作品,戲裡有爆炸場面,還要在富士山前爆炸,那個富士山下的場面附近就是日本自衛隊訓練的地方,若松也很喜歡在那地方拍攝,到今天為止,我也不知道他為何有辦法到那兒,實在很神奇。他過往一般拍粉紅映畫都需要拍攝性愛場面,劇情發展到一段時間要加插性愛場面,就算在《天使》這樣以ATG出資的製作裡,他還是有加入性愛場面。戲中其實只是幾個場景,但他很聰明地運用不同空間去拍,又能用很低的成本來拍攝出大場面,好像電影一開始,主角們攻擊美軍基地,其實來來去去只有兩位美軍,也用上很多聲效來輔助。男主角衝向國會時,鏡頭一轉是富士山,我認為富士山在若松心目中是代表權力、象徵。

若松孝二當過黑社會,坐過牢,在牢獄期間受到警察(壓迫),一直覺得要將警察殺死,問題是現實中不可能時,唯有通過電影。對警察的仇恨,他早年拍攝《甘い罠》(1963)未遇上足立時,拍的題材都是對警察復仇的故事,足立正生加入後,就拍了以政治信息為主的電影,如果沒有記錯,當《天使》上映後三天,真的有人在警察局放炸彈。記得直到我參與若松製作的90年代,有一次我需要去找臨時演員扮警察,我就叫一位前輩穿著警察戲服到現場,前輩只不過是穿了警察服,若松看來己經非常生氣,當攝影師拍得不好時,他說為什麼拍得不好,就是因為有「警察」在場。若松也很喜歡玩警察,往往他去新宿飲酒時,都會騎單車去,日本警察又愛問路上騎單車的人,這一架單車是不是他的?有一次若松去新宿,遇上一位警察查問,他什麼都不說立即離開,警察立即追上,一追追三四十分鐘後,他才回答警察,這是我的單車,為什麼要問我。

80年代他也有跟大製片公司合作,90年代他開始恢復拍獨立電影,電影完成後都是他自己運膠卷到戲院放映。他和足立正生在70年代去了巴勒斯坦,其間有幾位跟隨若松擔當助手的人也加入赤軍成為恐怖份子,所以有段時間,若松會被海外警察以為他是赤軍的幕後老板,因此他是不可以去美國的,歐洲和中國反而沒有問題,中國也好像很歡迎若松,他常去不同電影節。1995年,他在中國看了一部南京大屠殺的電影(吳子牛導演的《南京1937》),他買了這部電影版權並放映(於1997年在日本放映),當時日本右派人士去戲院整走海報,日本右派的重要人物更找了若松作談判,若松有點擔心,我當時也有跟隨若松一起拜訪,但聊起來出奇地成功,右派的人承諾不會搞放映。當若松去拍三島時,也受過右派恐嚇,但最後都是很順利地解決問題。

有一段很長的時間,若松的電影與政治沒有太大關係,對於學運結束後的若松電影,普遍沒有太多人留意。直到原田真人在2002年拍了一部關於淺間山莊的電影(由役所広司與天海祐希主演的《突入せよ!「あさま山荘」事件》),原田以警察作為視點,對於山莊內的事他一點也不關心,若松看過後很生氣,心心不忿,指質他完全沒有拍革命份子,只是表現警察一方有多厲害,他一定要拍一部關於當年革命份子的故事。其實淺間山莊事件發生前,有幾位曾在若松工作的人在赤軍內鬥離世,我想若松也無法放下這件事。所以《実録》他放棄過去的手法,而是以事件以及真實性反映為拍攝方向,在戲中最後一場不是還原警察用鐵球來打破山莊那一幕嗎?那一間屋其實是若松所擁有的,聽說當日要拍這場面時,心情也不太好。

——這樣說,若松電影有沒有影響到白石導演哪一方面,例如獨立和商業上的創作,個人認為白石導演的作品與現今的日本主流製作相比,也是更願意觸及禁忌。

白石:可能是創作觀念吧,若松對我最大影響是我很願意去嘗試拍一些別人不願拍的題材,也因為我能拍一些題材較特別的,所以那些公司才會找我吧?也因為我會去拍過激的題材,所以在影圈裡有一個較特別的位置吧?對我來說獨立和商業在製作上分別不大,獨立製作的預算、拍攝日期一定較少,但始終有較大的自由度,比如商業電影就不能表現過激的畫面,製作過程也會有很多人給你意見,但這部電影有很多要自己決定。

其實所謂激進的題材是不是不能拍?問題是創作者有沒有爭取拍攝的空間。對時代的反叛是我很明確的想法。例如抽菸的鏡頭,不知何時起連這樣的鏡頭都少見了,我對抽菸鏡頭很重視的。好像電視劇裡面已經有很多不能抽菸的鏡頭,電影製作其實沒有這樣的限制,不知為何。近來我有一部電視劇關於賣春〔《フルーツ宅配便》(2019)〕,對我來說,電視和電影都不會刻意去分。

我很想去體驗若松當年的製作密度,挑戰一年拍8部戲的精神,我應該可以做到,但現在也必需慢慢減產。

——今次是以「若松製作」名義拍攝的,往後還會參與若松製作的電影嗎?若松多部電影裡,你最喜歡的是那一部?

白石:若松製作應該是若松孝二的,他死後不應該再有製作,但因為若松實在拍了太多電影,若松製作需要存在作版權管理。今次合作是希望以電影來紀念他,電影拍完後,他們都覺得應該要拍下去,如果有合適的題材能夠在若松製作裡製作,我也願意去拍。至於哪一部電影較喜歡,應該是1982年的《水のないプール》(《無水之池》)和剛剛提到的《天使の恍惚》。

——白石導演未來想試怎樣的題材?

白石:近來想到,也許可試試拍一部怪獸電影,為什麼你的樣子那麼驚訝?(問:因為白石導演的電影較為寫實,很難想像你對怪獸電影感興趣。)庵野秀明不是拍了《シン‧ゴジラ》(2016,台譯《正宗哥吉拉》,港譯《真‧哥斯拉》)嗎?這是一部非常好的電影,但問題是電影的位置都在當權者為主,那平民的視覺呢?庵野也想透過怪獸電影來反映當前日本的民族性,如果有一個平民視覺,通過怪獸電影來講,會不會很有趣呢?■

|

▍延伸閱讀

586期【電影特寫】

|

|

592期【電影特寫】

|