「我可以問你一個問題嗎?」——專訪菲律賓導演羅克斯李

今年台灣國際紀錄片影展中,由策展人葛江・祝鴻(Gertjan ZUILHOF)策劃的「憂傷似海:東南亞真實之浪」焦點單元,共選映了三部菲律賓導演羅克斯李(Roxlee)的作品,分別為近兩年新完成的短片——《推車的人》(Yours Trolley,2017)與《吶喊在馬尼拉》(Manila Scream,2016),以及一部較長的舊作《綠搖椅之夢》(Green Rocking Chair,2008),讓影展策展人林木材驚呼:「簡直就是小型影人專題!」當然,羅克斯李作為菲律賓獨立電影與實驗電影的先鋒代表,三部作品充其量可能只是帶領觀眾以管窺天,但確實也在合而為一的放映中,展示其作品的豐富可能性。我們特別與他進行了一場專訪,希望能更深入理解他數十年來的創作軌跡與演進。

但羅克斯李顯然不是一個容易訪談的對象,就像他的作品一般,難以被定義或框架。或者應該說,面對這樣一個大師,我們自然戰戰兢兢的帶著太多預設,期待從他身上爬梳個人與集體的脈絡,可是眼前這個自由的老靈魂卻難以被輕易捉取,不但不時恣意簡短的表示拍攝只是隨心所欲,更常反過來詢問我們的想法,甚至到了訪談最後,我們成了他訪談以及拍攝的被攝者,不過也因此成就一次最為特別與難忘的對話經驗。

在今年柏林影展的「論壇延展」(Forum Expanded)單元中,《吶喊在馬尼拉》與《推車的人》同樣是一起放映,但搭配的另外一部作品為《Slicing Art》(2017),合成「延展的吶喊馬尼拉」(Manila Scream Expanded)放映場。這裡的「延展」除了是三部影片本來就自有連貫的元素,包括橋墩這樣的空間等等,或許也提供了我們另一個思考的切入途徑,以「延展的羅克斯李」來理解這樣一位從八毫米底片(Super 8)進入數位、從動畫跨足各種藝術形式的創作者。

首先,就主題的延展,當我們回看羅克斯李早期的動畫代表作《The Great Smoke》(1984),其實已可窺見孟克(Edvard Munch)名作——《吶喊》(The Scream, 1893)中的扭曲身體,新作《吶喊在馬尼拉》更具象地將此意象帶入人來人往的馬尼拉街頭,與空間產生互動,貫徹近十年來對「街頭電影」(street cinema)的實踐。羅克斯李說自己很能認同孟克,其創作中的痛苦與能量,在馬尼拉的一團混亂中,人來人往,個體同樣孤獨且心煩意亂。當然影片並不只是關乎孟克的繪畫,除了精神圖景,他認為自己也深受孟克的方法感召,由現實取徑出發,從過去作品指涉的戰爭,到今日面對的空氣與噪音污染,發出無聲抗議,他總在思考如何結合其他元素,證成自己的致敬。

而就工作模式的延展,我們也可以看到長期合作的夥伴Blair Camilo與Bob Macabenta在這兩部新作中都被列為導演。其中,前者主要負責攝影,後者則參與演出,並負責聲音,兩位也共同參與了剪輯與後製工作。羅克斯李談道:「我們並未刻意討論分工細節,他們告訴我任何時間都可以拍攝,拍攝都是很自發的。最後在剪輯的時候,他們把自己的名字放上去(編按:列為導演),我也叫他們這樣做,一切都很自然,沒有什麼問題。我不會想要只將我的名字放在導演的位置,我甚至想要放上更多的名字,把所有的工作人員都列為導演。只是這部片主要是由我們三個人完成,我們就是一個團隊。」

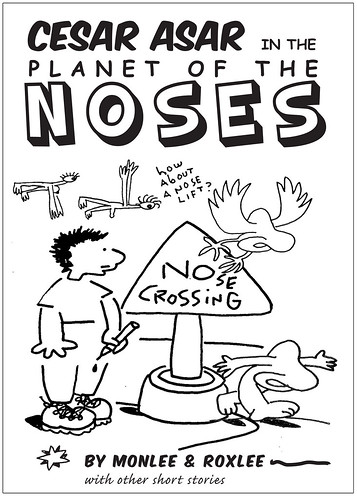

羅克斯李笑稱因為另外兩人不喜歡去太遠的地方,他們最後就留在馬尼拉尖叫了。集體工作對羅克斯李來說並不陌生,1981年開始,他便與兄弟Mon Lee共同在「Manila Bulletin」上連載漫畫〈Cesar Asar〉,因此成名,爾後他也常與其他家族成員合作。他認為小團體的工作方式很解放、很自由,大家一同在現場工作非常的上手。尤其進入數位時代,當機器設備都變得更為輕巧後,現場更不需要非常多人,愈發擺脫製作規模與預算的限制。我們也的確可以從這樣的合作關係中,看見羅克斯李延續其著名的小團隊拍攝模式之餘,也逐步走向去導演中心的實踐,他說三個人都有做決定的空間,誰比較有空,就自動擔任負責聯絡彼此的角色,共同追求與關注的還是攝影機本身。

羅克斯李自己提到了底片與數位的差異,進入千禧年後,他似乎很自然地走向了數位時代,並沒有任何的不適,甚至因為數位影像,開展了創作的更多面向。就媒介而言,以下我們可以就媒介本身、形式與空間三方面來談羅克斯李的轉變與延展。擁抱數位的同時,憶起八毫米底片,羅克斯李坦承自己還是有著懷舊的鄉愁,當時用底片拍攝對他而言就像一場遊戲,像執行一道魔術。他回憶自己第一部以超八拍攝的作品《Tronong Puti》(White Throne,1983)是與曼多薩(Brillante Mendoza)一起完成的。之後的許多動畫作品,都是他自己一邊畫,一邊同時在自家倉庫拍攝,並不是另有他人拿著攝影機拍他畫畫。比如《The Great Smoke》,他總共畫了三段,每段各三分鐘,總共拍攝九分鐘,最後再剪輯成大概六分多鐘的影片便完成,他說一切都非常簡單。一直到去年,他才又用八毫米底片完成了一部三分鐘無聲的黑白短片,問他如何決定媒材,他的回答也帶著一貫的羅克斯李風格,說著只是朋友剛好送他一捲,就順勢畫了一些東西,因為沒拍的話就浪費了。不過他也表明自己得利於數位時代的便宜、快速與方便,拍攝有了更多的機動性。

進入數位時代,羅克斯李的確越來越自由的遊走於各種形式之間,融合動畫、紀實、虛構、訪調、音樂等,這次在《吶喊在馬尼拉》還玩了一回行為表演,策略之多元靈活,又能同時並存,在實驗影像史上也屬少見。這或許是羅克斯李與西方實驗影像創作者最為不同之處,亦即他並不像後者多半在方法上有所選擇或堅持之信條,他並不將自己侷限於比如底片或動畫等單一的實驗取徑或方法,或是將自己框限於一種實驗下的視覺風格,他亦或自由地在不同作品中調度,亦或巧妙地將不同策略合而為一,應用於同一部作品之中。至於為什麼這樣探索或結合,他簡單地說只是因為對他而言可行、有趣,當然他可能也會想嘗試單一風格,但不同元素與形式間的碰撞,對他來說產生了一種「互相讚美」的效果。

回溯起羅克斯李接觸實驗影像的開端,他稱自己還是很大程度地受到德國實驗電影的啟發。八零年代,菲律賓歌德學院引薦德國藝術家如Christoph Janetzko等人,至馬尼拉開設動畫與實驗影像工作坊,以八毫米或十六毫米底片進行,開創了一段人稱「Sine Kino Connection」的時代,持續到兩千年後,陸續培養出迪亞茲(Lav Diaz)、卡文(Khavn de la Cruz)、馬丁(Raya Martin)等一代菲律賓創作者。無獨有偶,這恰好與本屆影展「不只是歷史文件:港台錄像對話1980-90s」單元中的香港經驗類似,有著相當對話空間1。

當時在商業壟斷的電影工業下,這群導演不以利潤為導向,殺出了一條獨立電影之路。羅克斯李回憶,當時的戲院都被商業製作壟斷,他們的作品根本難以進入電影院,於是大多會在倉庫或戶外進行播映,或者就直接扛著八毫米底片的放映機,到酒吧或咖啡廳等地放映。羅克斯李說一直要到千禧年後,隨著數位影像遷移,才開始有更多資金與電影節支持他們的獨立製作。

除了映演之外,大概是從《綠搖椅之夢》開始,羅克斯李自己開始走向戶外與街頭拍攝。他說他喜歡街頭的開放,畢竟三人團隊難以應付室內的打光,戶外的陽光、月光更足以伴隨他們。他表示自己不喜歡傳統紀錄片只是站在一旁拍攝,或帶著敘事或訪談等,比起言說,他更喜歡「創造」,透過表演等方法,產生介入與擾動。

在街頭拍攝當然也是因為數位攝影機的輕巧,所帶來的便利,我們進一步就方法上向他詢問,他首先坦言就《推車的人》而言,拍攝環境比較複雜,團隊與社區之間的聯繫只由一個朋友幫忙,很多在地人只是經過,彼此互不認識,「如果你對此感到害怕,可能就很不同了,他們會感覺到你的害怕,如果你不知道怎麼融入,就會比較危險。」他接著分享道:「在橋下拍攝時,比如我們會給小朋友糖果之類的,嘗試對他們友善,我們才能進行拍攝。當然我們會先有一些交談等等,但也就僅止於此,他們不跟我們收費,有時候甚至他們也想被拍攝。」羅克斯李並沒有多闡述居民想被拍攝的原因,但他說明居民並不知道他是誰,也不太知道他們在做什麼,甚至他的一個朋友還開玩笑地跟當地居民說這是一部學生作品,這部影片迄今也還未在菲律賓戲院公開映演過。

街頭電影不只是拍攝上的理念,也關乎放映的移地實踐,社區放映一直都是他們不斷著手進行的,羅克斯李笑說好像傳教一樣,除了在馬尼拉,也會前往鄉間進行放映活動。同樣得利於數位時代,使得放映變得更為方便,可以在任何地方發生,「我們不想要自己的電影在購物商場中的影廳中放映,因為在那裡放映是要付錢的,會進行各種收費。但如果是在戶外的話,比如倉庫等地,我們只要邀請人們來看片就好。」我們問道他是否有計劃將作品帶回拍攝地放映,他說明當地犯罪頻仍、情況複雜,還未能更進一步認識或被邀請,可能還有些顧忌,但也會持續嘗試。

最後就世代的延展來談,羅克斯李與本單元講座中的一排東南亞創作者坐在一起,雖然看似是年紀最長的一位,卻持續不斷的與新生代進行交流與對話。比如本單元選映的另外一部作品《飄散空中的餘燼》(Alipato: the Very Brief Life of an Ember,2016)就可見羅克斯李的身影,不只是動畫創作,他還親自演出了其中一段,而本屆影展其中一天的「無菜單放映」,更邀請了該片導演卡文與羅克斯李進行了一段現場音樂表演。值得一提的是,他們的樂團「The Brockas」,正是以菲律賓導演布羅卡(Lino Brocka)命名的,羅克斯李在其中負責打鼓,他說自己喜歡布羅卡將攝影機面向窮人。或許在這樣的傳承中,羅克斯李扮演了某種承先啟後的角色,不過當「街頭電影」看似愈發成為菲律賓電影的一個著名特色,之中卻也有所差異,比如羅克斯李直言,曼多薩與他就走向了截然不同的路,後者多半使用專業演員或明星的拍攝方法,對他來說可能更是為電影節設想。

訪談尾聲,他回房間拿了數位相機回到現場,當我們正緊張地不知如何在鏡頭前應對時,他拿起新台幣百元紙鈔,詢問起上面的人像是誰,得知是孫中山後,他附和道他爸爸非常尊敬孫中山,他們同樣來自廣東省。一整段聊下來,就如同《綠搖椅之夢》中展演的一般,我們談及了彼此紙鈔上的圖像,以及背後蘊含的歷史背景。對於政治,羅克斯李似乎有自己的處理方式,他說自己接下來想繼續拍攝在日本投降後,遁入菲律賓叢林的日本軍人——小野田寬郎(Hiroo Onoda),但無關乎戰爭或現實本身,主要從他的在叢林的生活出發,拍攝其三段人生。他笑稱我如果曬得陽光一點,可以出演小野田寬郎的年輕時期,拿下眼鏡長相有幾分相似。後來他不但請我們在鏡頭前隨機唱歌,訪談後兩天,當我們在《飄散空中的餘燼》映後巧遇,又拜託我拿著攝影機拍攝他與華山附近幾顆大樹的神秘互動,表示這些他都要放進未來的作品之中。

一整個禮拜下來,我們在各種場合遇到又分別,整段認識的過程好似也體現了其作品中那綿延無盡的身體與時間感,更可貴的是,我們親身見證了他在創作與拍攝上的隨機、恣意與自由,以及那源源不絕的能量,好像他所有的創作,都像他拿起攝影機時開場的那句「我可以問你一個問題嗎?」,如此簡單直接。■