從「貧困」出發才能拍成電影:專訪韓國紀錄片導演金東元

與金東元導演約在他下榻旅館的小會議間,他穿著黑色的搖滾樂團T恤,寬鬆牛仔褲搭著一雙涼鞋,頭頂著棒球帽,鼻樑上的眼鏡因經年累月使用而有些歪斜鬆脫,鏡面也有些磨損,但卻藏不住鏡片後方銳利的眼神。看到我進去他立刻起身招呼,有些靦腆的指著桌上那杯剛從對面便利商店買來的美式咖啡說,「這不知道是這幾天的第幾杯了,從小杯越買越大杯。」

這次是南韓導演金東元繼2016年受邀至「TIDF台灣國際紀錄片影展」擔任評審後再度來台,在「Taiwan Docs」於8月31日到9月3日主辦的「DOC+工作坊」擔任焦點講師,一連幾天密集地與台灣的紀錄片同好與工作者討論紀錄片,並帶來最新作品《我的朋友鄭日祐》(My Friend Jung Il-woo,2017)。

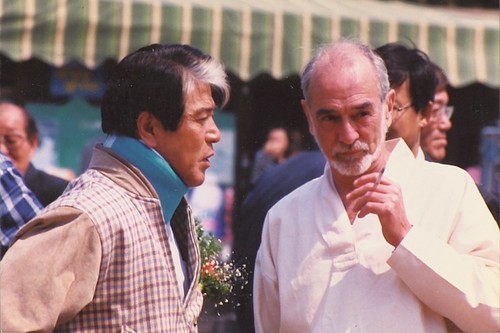

鄭日祐是一位奉獻一生在南韓傳教的天主教神父,愛爾蘭裔美國人,在朴正熙軍政獨裁時期來到南韓,就此定居將近五十年,講得一口流利的韓語,雖然是五官深邃的西方人面孔,但卻深諳南韓文化與民情,並持續為人民權益與正義而努力,金東元與鄭神父的患難情誼,即是因為 1980 年代中後那場上溪洞(Sangkeiy-dong)迫遷運動而開始。

一切從拍攝「上溪洞迫遷懶人包」開始

「我是在一次偶然的機會,得知要去上溪洞拍攝鄭日祐神父的生活。抵達上溪洞之前,我根本不知道那是什麼樣的地方,人家叫我去我就去了。」那年,金東元三十歲。

提到《上溪洞奧林匹克》(Sangkeiy-dong Olympics,1988)這部被稱為「南韓獨立紀錄片開山經典」的拍攝緣始時,金東元沈吟了一會說,「那時候根本沒人知道什麼是紀錄片。我只是單純覺得,每天都有不同的人來拜訪鄭神父,向他請教上溪洞該何去何從的問題,如果能把大家共同的問題集合在一起,拍成一部影片,不就可以省去許多重複解釋同樣問題的時間嗎?」

聽到這樣的回答,說不驚訝是騙人的,若看過金東元導演這幾部關注南韓社會議題的紀錄片,一定會對他探究題材的深入、貼近被攝者生活而印象深刻,絕想不到這位被稱為「南韓獨立紀錄片之父」的紀錄片工作者,卻是這樣「誤打誤撞」地展開拍攝紀錄片的生涯。但也許,這是金東元的人格特質。他溫和、輕鬆,不時會因著自己的回答而呵呵笑的隨和性格,就像無害的鄰家大叔般,絲毫沒有「教父級」的架子;與日本獨立紀錄片先驅小川紳介相比,他自承他性格沒有小川強硬;在大師講堂上,他開門見山的要大家不要叫他大師,叫他同志即可。

對他來說,人與人之間沒有長幼輩份、貧富貴賤,只有投緣不投緣而已,就這點而言,倒是與鄭日祐神父一拍即合;隨遇而安,或許是鄭日祐神父與金東元的共同特質,這讓人不難理解,為什麼金東元總能以極度低限的資源完成紀錄片。「我日常起居都跟上溪洞的居民一起,幾乎沒有花到一毛錢,器材和底片也會有人提供。通常是一個人行動,只要給我一張巴士卡就可以了,就能到任何想去的地方,不會有太多花費。一個人除了比較容易移動以外,也比較容易讓被攝者留我下來吃便飯、喝酒。」金東元說完,便自己呵呵笑了起來。

與迫遷居民同一陣線,和獨裁者的虛榮心肉搏

1981 年,南韓首都漢城(後改名為首爾)獲選為 1988 年奧林匹克運動會的主辦城市,當時正逢全斗煥軍事獨裁統治的時期,為了都市發展、迎來奧運,進行了一連串都更開發,而上溪洞便是其中一個極具代表性的慘痛例子。金東元在上溪洞一待就待了三年,從起初對這地方毫無所知,到最後與這些捍衛家園的居民站在同一陣線,抵抗國家暴力的侵擾,「在那邊的所見所聞都對當時的我造成很大衝擊。大型工程機具肆無忌憚地開挖;大嬸們跟官方派來的人正面衝突,直接肉搏,這些景況都令我相當震驚,沒有想到竟有這樣的事情。再加上我的個性比較小心翼翼,所以其實是相當恐懼的。」

金東元出身首爾中產階級家庭,母親是醫生,家裡是街坊鄰居中最早有彩色電視機的。面對金東元放下好好的電影副導演不當,跑去抗爭前線與軍警對抗,母親曾經跑到上溪洞去哭著求兒子回家,「但我從來沒打算放棄。我母親其實贊成我在做的事情,與其說是反對,其實更多是擔心。因為那個現場實在太危險了。」當時,鄭日祐神父也幫金東元取了假名,彼此以假名稱呼,以免被官方抓走,但有天警察仍然找上門來,「在那狀況下我應該要感到害怕的,警方已經偷偷調查我一陣子。但我卻反而感到鬆了口氣,不用以假名、小心翼翼地假裝自己是另一個人了。」

在上溪洞與居民一同生活的三年間,金東元一個人拿著攝影機,到處拍,拍下這些抗爭運動的現場。「現在回頭看那些影像,會覺得畫質很差、畫面晃動、沒有構圖可言,但其實這是當時的現實。」在上溪洞的經歷,徹底改變了金東元一生,「我反覆思考拆遷的意義。拆遷後這些人要如何生活?怎麼樣的生活才是理想的生活?這些問題一直跟隨著我,對我的價值觀造成很大的影響。」而《上溪洞奧林匹克》的拍攝經驗,形塑了他的電影方法論,自己拍攝、自己剪接,就算不花一毛錢也有辦法拍片,「我認識到一個全新的自己。」金東元以整個人就像是「八字轉換」般,形容著這段年輕時在上溪洞的經歷。

走出舒適圈的「貧窮電影」

「我覺得我必須要從『貧窮』出發,從貧困的狀態出發才能夠拍成電影。可以說是一種『貧窮電影』」金東元總結著自己的電影方法論。「貧窮電影」的概念其實源自他大學時接受的劇場訓練——在成為一位電影工作者之前,金東元是一位熱愛舞台演出的劇場演員,大學四年的時間演出了二十多齣劇碼。但大四那年,他意識到自己的聲音素質並不足以擔任一位職業的舞台劇演員,於是便轉向幕後。「可突然有一天我對這樣的生活感到煩膩了。入伍那天,我帶了兩本電影理論原文書進部隊,可能是從小就喜歡坐在父親的肩膀上進戲院看電影的關係,夢想成為一位拍帥氣電影的導演。」

退伍後,金東元在電影街忠武路當了五年副導演,拍攝商業電影與廣告。當時韓國電影的審查相當嚴格,電影幾乎作為為統治者意識形態服務的工具,「我想拍一部像《畢業生》這樣調性優美但講述的內容卻很戲謔,有著強烈反差感的電影。當時的韓國電影都太無趣了。」

原本夢想成為劇情片導演,對紀錄片完全沒概念的金東元,卻因著上溪洞的經歷,而形塑了他現在的樣貌。「『貧窮劇場』即以最精簡的道具與舞台佈置來完成一齣戲,完全以演員為本。我很贊成這樣的理念。雖然我是因為沒錢才以貧窮的方式拍片,但是這樣拍攝成功後,我才發現原來以這麼匱乏的資源條件也能夠完成紀錄片的拍攝。」

「P.U.R.N」:浪漫信念下的紀錄片公社

環顧 1980 年代以降的亞洲各國,包括韓國、台灣、中國,獨立紀錄片的拍攝都在此時萌芽,可以說是伴隨著民主化運動、個人攝影器材的普及而生,透過影像紀錄把訊息傳遞給世人。然而,金東元的電影方法論卻也不禁令人思考:這樣的「貧窮電影」拍攝方法是否為時代下的特例?在當代是否仍有運作的可能?

1991 年,金東元與幾名志同道合的夥伴成立了 P.U.R.N. 電影製作公司,以共享資源、共同合作的方式拍攝紀錄片。當時拍攝南韓社會運動的人分成不同派系,關心的視角完全不同,各持己見,拍攝影片時也帶有很深的成見,而 P.U.R.N. 則以「影像記錄」為中心產製影片,並公開招募會員,每個月繳納 1 萬韓圓(大約是台幣 300 元)會費,作為 P.U.R.N. 拍攝影片的經費;當影片完成後,會發送給會員一份,定期舉辦聚會。會員制某種程度補充了局部製作成本,但仍沒辦法維持公司的日常經營與成員生計,因此金東元在拍片之餘,也曾開過計程車、教書、打打零工維生。

P.U.R.N. 成立至今,都使用同一個空間,靠著《遣返》的發行總算有點餘裕,把旁邊的空間買了下來,辦公室的空間變大,成員從五位增加到八位,「但人都換過好幾輪了。因為對紀錄片的理念不一樣,人員來來去去大概超過一百位。同時期成立的其他電影製作公司,也幾乎倒的倒,沒剩幾家。」

從事獨立紀錄片創作並非容易的事情。近年來南韓政府或民間機構開始補助紀錄片拍攝,資金的注入讓製作環境看似比以前優渥,但是金東元也不諱言地提出他的擔憂,「原本只用少少費用就可以完成的作品,現在可能習慣性需要更多,以前不需要用錢的地方,會開始想說是不是要花錢在這部分。」作為一位天主教徒,金東元認為,「團體的連結是重要的,有許多教友會提供我影像拍攝的機會。像《我的朋友鄭日祐》便得到教會的支持。但前提是必須跟出資單位談好工作模式,希望不要干涉。」沈默了一下,金東元若有所思的說:「我想我是一位幸運的人吧,總是能找到人資助我拍片。我相信只要是想做的計畫,只要有信念,慢慢做,資源會慢慢聚集過來的。不曉得我這麼說,大家會不會覺得我太浪漫了?」語畢又自己靦腆地呵呵笑了起來。

面對對象:先是人,才是被攝者

《上溪洞奧林匹克》花了三年時間拍攝,《遣返》記錄了十二年,《我的朋友鄭日祐》更橫跨了三十多年的深厚情誼。拍攝的當下,金東元並沒有意識到要將這些影像變成作品,他通常不帶任何預設地接近他所拍攝的人物——先是人,才是被攝者,「我只拍我認識的人。」對金東元來說,拍紀錄片最大的探問便是:人之所以為人的面貌是什麼?他們的核心價值與信念是什麼?他透過紀錄片的拍攝試圖釐清,釐清這些生命本質性的問題。「拍攝紀錄片是探究拍攝者、被攝者與觀眾三方之間的關係,不能夠讓任何一方受到傷害;被拍攝者永遠比導演重要。」

在《上溪洞奧林匹克》的片尾字卡中,沒有「導演:金東元」這樣的字樣,出現的乃是「上溪洞居民們共同製作」。「若沒有這些居民的參與,這部片也不會完成。如果沒有觀眾的話,它稱不上是紀錄片;如果只有我一個人的話,它並不是一部真正的作品,唯有跟觀眾分享,它才是作品。」語畢,金東元沒說出口的或許是:如果沒有上溪洞居民,也不會有今天的金東元。

後記

最後,問了導演接下來是否有新的拍攝題材在進行?他一貫地呵呵笑了笑說,「有啊,最近在考慮要繼續拍攝《遣返》裡的人物,其實我一直都還在拍他們,想到就帶著攝影機過去,也沒想說要把那些影像剪成一部紀錄片,但這陣子開始思考這個可能性。另外啊,我自己有個樂團,我們最近要表演,所以回去後要忙著排練。」在場的人聽後都很驚喜,連忙問是什麼樣的樂團、在哪表演?「就是幾位拍電影的大叔組成的樂團,要在今年的 DMZ 影展做開幕演出。我是吉他手哦!哈哈哈哈!」■