【局長給問嗎?】系列三 高雄市政府文化局長史哲的籃子──談影視產業、政策與創作

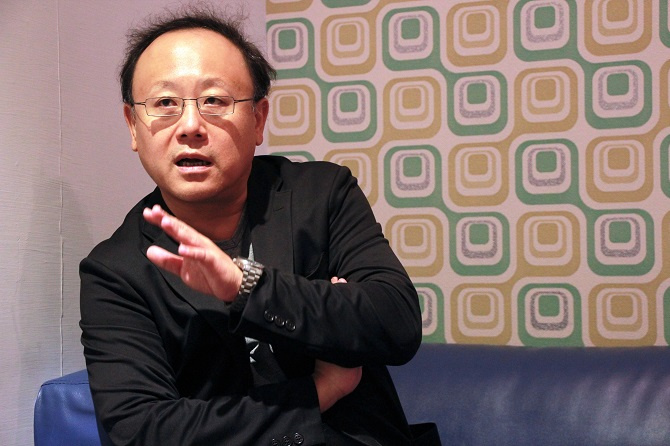

史哲於2007年擔任高雄市新聞處處長,2008年任高雄市政府文化局長至今。在此之前,他曾參與製作公視連續劇《寒夜續曲》(2003)以及記錄台灣糖業發展的主題劇集《甜甜的所在》(2005)。史哲從高雄電影節的轉型談起,擴及近年對影視製作的扶助投資,討論公部門與民間的角色、製作與映演端的關係,以及地方政府在中央政策和整體環境(國際/國內)的結構條件下,可以努力的施政方向。

城市影展與影院的變貌

4/17採訪當天,適逢林靖傑導演帶著新片《愛琳娜》來到高雄大遠百威秀戲院,參加市府舉辦的特映會。這也是《愛》片於6/5正式上映前,為期三個月、近乎滿載的全台巡迴之一。2014年10月,《愛琳娜》曾於高雄電影節首映,放映147分鐘的初剪版本。

「市長經常出席特映會,這已是施政生活中的一部分。」史哲提及市府對影視產業的參與:「不能只支持協拍,而不看電影吧!就像一個城市有影視產業,卻沒有影展一樣,不是很奇怪?」

在讀者眼裡,究竟什麼是城市性格?如何定義高雄的影視政策/創作的指向?尚未開口,我與史哲及其影視行政團隊(高雄市電影館館長和影視發展中心課長等人),被引導走在商場樓層,經過大大小小的櫃位,迴旋前往訪談的會議室。

史哲於是說起今年(2015)的高雄電影節「不在這裡了」。

不在「這裡」,指的當然不是高雄,而是位於三多商圈的大遠百威秀,以及位於前鎮區的夢時代喜滿客影城。這兩個都是近年高雄電影節合作過的影廳。然而,在高雄生活多年,即使平日走在大型商場(以及裡頭的複合式多廳影城),於我,仍十分超現實,猶如一不小心掉落到三度空間之外的世界。讓我想起可堪對比的畫面是,《天邊一朵雲》在左營龍虎塔取景,舞步踏踱傘花朵朵,一幕幕開得燦然;人傘合一前進後退的舞步,既熱鬧又孤寂。或者,《眼淚》裡的資深刑警蔡振南,獨自在開闊的打狗驛(高雄港站)鐵道區溜狗,隱然聞到港邊的氣味,思索著正義與救贖。

如果,與生活空間有關的某種城市性格與象徵,是我們無論在不在高雄都偶爾會進行的腦內劇場?「放映地點應該要有城市面貌。」史哲表示,「去年開始移到(位於鳳山的)大東文化藝術中心,加上(位於鹽埕的)電影館、(今年暑假即將進駐駁二藝術特區的)in89豪華數位戲院,影展氣氛就越濃了。」

影人和觀眾齊聚的影展,敲響的是密集的節慶節奏,濃厚的光影氣氛,而離開了複合式商圈的血拼人潮,或許真能捲動、號召更多在地、各地影痴影迷站出來。然而,形成一個影展的,既有公部門的正職行政與約聘雇人員、民間的兼職接案者(如字幕翻譯),也有片商、素材後製和劇組各方的集體文化勞動。

2002年,高雄市電影圖書館正式成立,2011年更名為高雄市電影館,史哲認為這代表了觀念的躍進。「當年的名稱表示電影是圖書資料的一種,是免費的。高雄不像台北有這麼多電影院,需要培養市場。當市場沒有這東西,公部門就去填補。」更名後,館內的三樓放映廳開始收費觀影,扮演了藝術電影院的角色。館內團隊密集地策展邀片,十分忙碌,還得有半年忙於電影節的籌備與行政事務,包括前進高中職校園;而二樓的35人小放映廳,也常見來自空中大學或社大的民眾來索票觀影。

談及電影館和電影節的轉型,史哲認為這幾年以「培養非主流的觀影人口」為主要目標的階段性任務,已大致完成。「政府該去做別的事,譬如加強研究型和策展型活動。」在思考影視業務的下一步時,他總十分強調創新的重要。「當民間開始有非主流的市場,政府就不需要做這件事了。」如今,當個人行動裝置與隨選影音系統的觀影風氣已然形成,「許多戲院漸漸把席次減少、改成中小廳規模。」他指出幾個位於市府重點開發的區位(亞洲新灣區)中,都將有新影廳成形,與大型商場相連相嵌。譬如:大魯閣草衙道上的國賓戲院,以及位於前鎮台鋁舊廠址的新商場,都將有十幾個廳的規模。

然而,當民間企業主決意投資,他們對影視產業的想像,及其與消費端和製作端的實質內容與關係如何,如今尚未可知:究竟會打造出一番新氣象,帶動影視文化在高雄扎深加廣,刺激創作能量與商機?或者,影視作品與觀眾的親密接觸,仍得在有限的美商發行/映演系統之間夾擠,仍得面臨電視頻道業者的商機權衡?這陣子《行者》在北、中、南地區特定戲院,進行中小廳規模的包場放映模式,在未來會是常態或者例外?創作者如何借助科技,發展突圍和結盟的條件?

影視邊界重新定義:重視本土與原創

史哲回憶,「2003年,我在很偶然的機會下參與了電視製作,當時是台灣電影最慘澹的時候。還記得那時候電影圈的笑話是,攝影師沒拍片的時候都在開計程車。」2000年後,國內的影迷們對於台灣電影(及其從業人員)的掙扎求生,大概都不陌生。

他也提到台灣電影產量在這兩年的銳減現象,直言中央政府的合拍片政策,是這幾年最大的問題。「2008年《海角七號》熱潮後,國片的觀眾回來了,但政府卻忽然帶頭鼓勵(和中國大陸)合拍,連輔導金也投資支持,這其實是抹平了兩岸文化差異和主體,不利於原創端。合拍本來就是有市場動力的產業,但台灣的優勢是創作自由。政府這不就是告訴民間資金,要投資具有大陸市場(潛力)的電影?這樣,臺灣還有電影嗎?這種情況下,像林靖傑《愛琳娜》這樣(不以中國觀眾為主要目標)的片,市場在哪裡?」

我好奇出身電視/廣告製作主管的他,如何理解當今的影視製作技術與環境變化?「公視當時推出的政策是製作本土的優質連續劇,從《寒夜》、《後山日先照》,到《痞子英雄》。《寒夜續曲》講的是太平洋戰爭前後的故事,製作成本甚至比《寒夜》更高。」他以當時拍攝零式戰鬥機的經驗為例,說明技術和資金上的限制,如何影響製作方法。「我們先拍1:1的畫面,用拉的,然後接一顆遙控飛機起飛的鏡頭。現在《KANO》開場時球場上空的那架飛機,已經可以(用特效)做出來了,是由南台科大的小邱老師團隊跟兔將公司一起做的。」

史哲認為,數位特效、CGI技術,對於台灣本土故事的電影化,具有關鍵影響。「電影本來就是穿越時空的,不會都拍現代的題材,也會拍1970、80年代的故事。而且全球電影製作的趨勢是特效和實拍相疊,比重大約是1: 1,已不同於過去的拍片思維。」繼而提到電影界這幾年最期待的,就是建立數位棚。他坦言:「高雄不可能複製別人的路,不可能器材設備、底片沖印什麼都做,借共產黨的話,就是『彎道超車』。所以我們跟經發局合作,直接從數位內容、特效端切入,但確實目前還不夠規模,以地方政府之力,很難達成。」

如今隨著消費端的播映品質提高,不只電影,電視的成本需求也相對提高。做為「須與觀眾互動的『銀幕』影音媒體」,電影和電視之間的界線也早已模糊。

城市取景,不代表城市行銷

有別於由行政院國發基金推出的創投計畫,史哲認為,高雄投資拍片的概念,參考的是「香港模式」。「國發基金出了兩億,最後無疾而終。地方政府能做的有限,不可能取代中央。我們採取只回本,不分利潤的方式,而且政府加入,有助於電影資金和產業運作的正常、透明。」

2008年的《不能沒有你》和公視電視劇《痞子英雄》獲頒許多國內獎項,史哲認為當時影人在致詞時感謝高雄,促使各個地方政府感受到城市協拍的效益。高雄對於友善拍片、影視獎助的概念確實領先許多地方政府,譬如在謝長廷任市長時期,入圍三大國際影展(坎城、柏林、威尼斯)可受頒一千萬獎金的政策(當時唯一受益者為《天邊一朵雲》) ,但多少有些「錦上添花」的味道,或過度聚焦在短期的城市行銷效益──現在仍為許多城市/鄉鎮普遍採行。

「城市取景不代表城市行銷,現在圈內的笑話常說,好像每部影片(劇本)必須每個城市都要寫一點,才能獲得各地協拍補助。」但他也坦言,現在已很難有一部片,能使城市有高能見度。他再以《KANO》為例,解釋現階段高雄市的影視獎助策略:「甲子園的戲都在楠梓拍攝,但觀眾看不出來!而且故事背景在嘉義,但它就是台灣的故事。如果還要做城市行銷,我們可能投資的是偶像劇阿!所以現階段,我們反而側重本土和原創,投資對象都是以台灣市場、台灣故事為原則。至於城市面貌是否清楚,不那麼重要。未必有明星,結果也未必光鮮亮麗,或展現在票房成績上。」

回顧這幾年,高雄電影節多次調整放映/展演空間,陸續主打短片競賽,並挑戰「實體影院放映與觀影」的影展慣例,推出更有彈性的「雲端」觀影模式(類似將國際影展提供發行商或記者看片選片用的「數位影音片庫」videotheque,開放給一般觀眾付費使用)。這多少可以看出這位影視製作出身,也在政壇歷練多年的地方文化部門主管,如何從高雄/台灣的位置,思考本地的市場潛力與產業變化。

例如較少被主流媒體關注、已進入第四屆的「台灣華文原創故事編劇駐市計畫」(單件獎助金額上限為40萬),史哲說,「相較於投資拍片,劇本能獲得的資源其實很少。但劇本投資是台灣的文化財,是保值的,即使現在沒拍,十年後覺得有價值還是可以拍。以往政府透過競賽獎助劇本,但現在創作端積弱太久,平常就應該獎助。所以我們按月發錢,定期審核,不以走完全程與否來決定是否補助。」史哲稱這是「一籃子股票」的邏輯。「不是都會成功,所以要投資一百個,希望能產生一些火花。」

不知讀者心中是否也與我有類似的疑問,為何是獎助「原創故事」的寫作者,而不是像華文世界電影小說獎(由BenQ明基友達基金會與中國時報主辦),直接徵選電影小說?「我們常羨慕好萊塢隨時總有上千個劇本,若有更多資源,應放在原創端,放在人身上,其實就是寫劇本的生活費,人能溫飽,才能創作。」

史哲表示,劇本創作者不需自我束縛,不用考慮製作成本,「雖然寫下一句『飛機從我眼前飛過』,可能製作就要上百萬,但創作者不用思考這個。因為接著會有劇本的執行過程。我們也會媒合電影公司,其中有的已拿到輔導金,有的在故事大綱階段,投資者就會看到市場潛力。」

史哲強調,駐市計畫的目標訴求是寫高雄的故事,或可以在高雄拍的故事,其實兩者加起來,意味著只要是台灣的故事都可以。在這樣看似無比寬廣的徵選要求下,會收到什麼樣的作品呢?若我們試著從歷屆劇本獲獎的名單中,似乎可以感覺到某種敢於著墨「社會議題」的傾向。譬如:由李啟源編劇,甫獲103年長片輔導金的〈飛哥探戈〉,觸碰器官交易主題,故事圍繞花車女郎、賽鴿角頭與警官間的愛恨情仇。又或者獲頒金馬創投獎項的〈阿海〉與〈心靈時鐘〉,分別處理漁村的政商掛勾與環保議題,及以拆船業為背景、描述父喪的男孩走訪街頭,傳遞「愛的訊息」。

訪談最後,我提起自己這兩年較頻繁地與大專影視科系學生接觸的經驗。大學四年,大概也是各地有志投身影視領域的學子,密集磨練基本功的時期。然而,一屆一屆的畢業生,似乎總得先離開高雄、離開南部一陣子去找工作。史哲對此表示,這是台灣大多影視科系都會面臨的問題,「全球化工作模式裡,每個地方強項不同,譬如攝影師、美術都會四處跑,繞一圈恐怕是全球影視產業的常態。但我們思考的是繞一圈之後,有沒有在高雄的機會,這才是比較重要的任務。」

地方政府的施政,需要來自民間的刺激與反饋,一如影視故事的取材,也得從生活裡涵養提煉。高雄的影視土壤並不得天獨厚(空氣也並不清新,日照倒是極為充足 ),期盼更多具有獨立性格、紮實而真誠的創作者,在這片逐步拓展的軟、硬體基礎上,時時碰撞;或許那一分專注和敏感,便是無論能否獲得即時、有形的資金與扶助,都值得我們珍惜與耐心相待的核心事物。

【延伸閱讀】:

林倩如、曾芷筠〈如果我們需要影展 再談高雄電影節、桃園電影節與產業策略〉(《破週報》,2013.10.10)

李明洳〈【讀者投書】李明洳:新品種國片的文化保衛戰?──《愛琳娜》試映會後感〉

(封面攝影/洪佑綺)