影像的召喚––重返作為紀錄方法

如何以影像記錄影像工作者,才能在影人以生命與作品交織的密網中,再尋想像的空隙?特寫電影人物的紀錄片究竟如後視鏡般提醒我們眼界之外的事物,還是像衛星導航設定完美路徑,帶我們穿越時間,直達未知之地?

2015年嘉義國際藝術紀錄片影展在去年首次舉辦的基礎上將電影類別獨立出「電影後視鏡」專題,其中三部影片企圖走入大導演的內心世界,分別是《柏格曼:光影封印》(Tresspassing Bergman)、《大快活:布諾頓的冒險人生》(Big Joy:The Adventures of James Broughton)與紀錄蔡明亮的《昨天》(Past Present)。另外,《尋找布洛斯基》(Searching For Brodsky)與記錄新竹在地影人的《流光夢影:周宜得的電影人生》(The Golden Times)、《浮生:張薰南的電影情事》(Life:Love and Film in the Life of Chang Hsun-Nan)則是強調歷史縱深,試圖藉人物故事回返電影發展的作品。這些影片其實各自完整,若仍要在差異與重複間嘗試命名,那共通的紀錄方式應是「重返」。然而,重返的目的影響了重返的形式,我們在觀影的同時,其實也在同行的路上,不管是否曾經到過,又或許,我們也可以走更遠些,再次思考何謂紀錄。

|

|

|

圖:柏格曼《野草莓》外景工作照。今年的「電影後視鏡」單元探索多位中外古今影人的生命故事,本文作者指出「重返」是此類題材影片的共通記錄方式,而我們能否藉此重回影人的創作現場?而銀幕上所還原的場景又為何?有待觀眾從影片中尋找答案。

圖片提供/嘉義國際藝術紀錄片影展。

|

重返─創作的起點

|

|

|

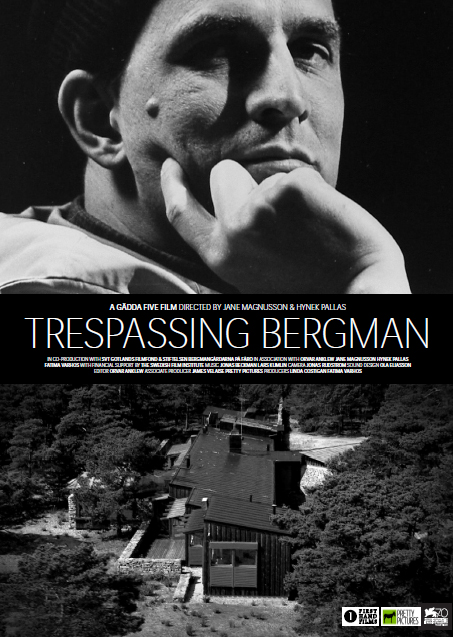

圖:《柏格曼:光影封印》電影海報。

圖片提供/嘉義國際藝術紀錄片影展。 |

瑞典大師柏格曼(Ingmar Bergman, 1918-2003)一生創作無數,1944以《折磨》(Torment)劇本進入影壇,到2003拍畢《夕陽舞曲》(Saraband)息影,共有近60部電影作品。他的作品繼承默片時代的傳統,更以臉部特寫表現影像獨一無二的藝術特性,成為電影現代主義的代表人物。面對這樣一位橫跨越世紀卻又遺世獨立的導演,我們要如何透過紀錄片更認識他?瑞典電視台在2004年就曾經親身訪問過柏格曼,整理其在戲劇與電影的成就,推出了《完全柏格曼》(Ingmar Bergman Complete: Bergman and The Cinema / Bergman and The Theatre / Bergman and Faro Island);在台灣,我們也看得到《柏格曼的謬思情緣》(Liv and Ingmar, 2012),導演說服說柏格曼電影最重要的女演員麗芙.烏嫚(Liv Ullmann)接受訪問,細說她與柏格曼的四十二年情緣,並且公開兩人的情書手札,留下影音紀錄。本次選入的《柏格曼:光影封印》則是邀請許多知名導演如麥可漢內克(Michael Haneke)、克萊爾丹妮(Claire Denis)與阿利安卓(Alejandro González Iñárritu)等人參觀柏格曼的在法羅島(FarÖ Island)私人故居,影片就從導演們從四面八方進入法羅島開始,跟著他們所有的發現與感觸,揭露柏格曼不為人知的另一面。這個方式最特別之處,就是將法羅島視為柏格曼的創作基地,也是他影片人物內心風景的顯影,導演們等於重返影片拍攝的場景,再次發掘柏格曼電影的內在深度。

然而,影片富感性的時刻,還來自深入柏格曼故居時的所有細節。就好像突然闖入了認識已久卻沒有私交的朋友家中,他平日待著的空間、看過的影帶、書桌上的擺飾、日曆上的記號…全都透著既熟悉又陌生的氣息,所有的日常都添上一股神祕的色彩,我們彷彿更接近他,卻又離他更遠。這些感受逐漸帶著我們走向一個清楚的事實:大師已逝。於是這居所成為一個想念的容器,導演們在空間中尋找大師創作的靈光,猶如巴特(Roland Barthes)在照片中努力尋找母親的慈愛本性,但死亡的傷感讓影片最後充滿了哀悼氣息,時間變成被紀錄的對象─此曾在,現已不在。這召喚出我們內心深處的感慨,與每個人的生活經驗息息相關,不管你是否看過柏格曼的電影。

|

|

|

圖:《大快活》重返美國實驗電影先驅布諾頓(圖左)的內心世界,透過親友的訪談重新認識這位電影詩人生命中的愛與痛。

圖片提供/嘉義國際藝術紀錄片影展。 |

《大快活》一片也有死亡的感懷,美國詩人與實驗電影先驅布諾頓(James Broughton , 1913-1999)是戰後「舊金山文藝復興」的成員之一,他為了替詩找到適切的表達形式而接觸電影,詩的文學語言與影像鏡頭語言的激盪碰撞,成為他不斷實驗的題目。布諾頓的作品充滿奇想風格與幽默感,後期的作品直接表露自身的同志身分,更大方地流露酷兒氣質,記錄者也訪問了他的前妻、兒子與同性愛人,揭露這段不同於主流、混雜愛與傷害的感情歷程;他也直接面對死亡,主動以一系列天使意象的攝影作品告別生命。影片最後結合這些照片、布諾頓在家庭電影與自身電影的畫面、朗讀詩作的聲音,音像交疊呈現藝術家面對死亡的釋然與優雅。經歷整部影片,我們仍為死亡感到哀愁,卻更記得藝術家人生與作品中一貫的輕盈快活。

《昨天》則是重返了蔡明亮在馬來西亞的童年時光。作為一位具有高度自知之明的藝術家,蔡明亮面對鏡頭直接說明《不散》(2003)為其創作生涯的轉捩點,更直接重回古晉小城,尋找童年的最常去的電影院,當時開麵攤的外公外婆每夜輪流帶他去看電影,也發現母親在繁重家務外的與友人的相處時光﹍﹍這彷若尋根的舉動喚起我們在國際影城院線尚未進入台灣時相似的觀影經驗,私密而溫暖;然而,對渴望進一步了解蔡明亮電影的人來說,跟著藝術家一起返鄉,等於參與了一次自我整理的行動,藝術家藉著重返思索時間在自身創作上起的作用,我們也跟著他的腳步,發現其作品在求變的創意中不變的情感源頭。這樣的重返因此有了更積極的意義,我們看見藝術家對自己從事的工作不斷進行反省,他更對自己所經歷過的時間進行考古挖掘。影片雖然充滿懷舊氛圍,但卻無形中藉著蔡明亮其人其作提問:電影是甚麼,在老歌漫散時光氣味之餘,引人深思。

|

|

|

圖:《昨天》劇照。本片不但藉由蔡明亮導演的訪談重塑了導演家鄉的往日光景,也可作為蔡明亮影迷梳理導演創作人生的線索。

圖片提供/嘉義國際藝術紀錄片影展。 |

重返─青春夢

看過《阿嬤的夢中情人》(2013)就知道台灣曾經有過一段台語片的黃金年代,然而,新竹在地影人張薰南、周宜得不僅見證了台語片興衰,從更早的日治時期開始,就憑著對電影的喜愛,開始了與城市發展密不可分的電影人生。《浮生:張薰南的電影情事》、《流光夢影:周宜得的電影人生》兩部影片均由新竹市文化局委託製作,透過梳理在地影人的生命故事,尋找庶民娛樂文化發展的軌跡,為城市寫歷史,重返那一代人勇敢作夢的青春年代。

張薰南先生最早擔任電器行學徒,因為有聲電影興起,戲院對音響設備的需求漸增,因此有機會進入新世界戲院擔任放映師,正式踏入電影界。已為曾祖父的張先生對著鏡頭侃侃而談自身所見證的電影發展,默片、聲片、特藝彩色等等在書本上讀來須細心記憶的過程,通過他的講述一下子就鮮明起來,讓人感覺他的生活自然地與電影結合,毫不費力。影片對當時的戲院文化、民眾觀影經驗也特別著墨,台語片明星隨片登台的盛況透過照片與戲劇的模擬,也一併呈現在觀眾眼前,讓那曾經確實存在卻又快速消失的年代得以被看見。

已過世的周宜得先生也是一位精彩人物,他受家人鼓勵投入電影工作,繪製看板、辯士講片、放映膠卷樣樣都能,擔任新竹大戲院排片經理時眼光精準,更大膽創用立體海報看板,吸引美國八大片商注意,使新竹成為熱門西片在台北播畢後的首個上映點,他更獲邀擔任1957年台語片《風城情波》男主角,跨足幕前,電影事業豐富多元。這些經歷透過旁白、大量的照片與訪談,讓周先生的生平逐漸立體起來,可惜《風城情波》影片佚失,目前無以得見周先生在銀幕上的演出風采。

這兩位電影前輩的知名度雖不若某些大導演、大製片與大明星,但卻更真切地影響了地方電影文化的發展,他們是參與者也是見證者,他們是電影人也是平凡人。因此,影片緊扣兩位前輩的生涯與新竹電影產業的變遷,更立足於常民生活,一段記錄周先生六十大壽的家庭電影,補足了《風城情波》佚失的遺憾,讓我們看見他儀表堂堂,家人朋友滿座祝賀的珍貴畫面,對照其長子周賢坤先生受訪時自然流露的仰慕神情,一個在孩子心目中精彩的父親的形象於是鮮明起來;張先生卸下製片職務後,為了負擔家計,轉行開貨車二十年,已退休的他在鏡頭前栽花種草、含飴弄孫,生活清淡有味。兩部旨在重返了影人青春歲月與電影黃金年代的影片,最後不約而同地回歸家庭,不同於主流大敘事的觀點,而是平實坐落於生活,沒有大鳴大放,卻更令人動容,這正是地方紀錄片的美學價值,質樸情感與你我的生命經驗共鳴。

|

|

|

|

|

上左:《流光夢影》主人翁周得宜年輕時宣傳照;

上右:《浮生》主人翁張薰南擔任戲院放映師時留影; 下圖:周得宜(左)張薰南(右)皆站在影片映演的前線見證早期台灣電影的興衰。 圖片提供/嘉義國際藝術紀錄片影展。

|

|

重返─再發現

2013年,國立臺南藝術大學音像紀錄與影像維護所師生在苗栗進行歇業老戲院與資深放映師的田野調查與口述歷史過程中,發現了台灣第一部台語電影《薛平貴與王寶釧》的拷貝,續拍的第二集與第三集與也同步出土,此一發現在電影研究、影像保存的面向上都激發很大的討論,影片目前則由南藝大進行數位修復。

|

|

|

圖:《薛平貴與王寶釧》劇照。

資料照片 |

《薛》片是1955年由陳澄三先生投資拍攝,邀請何基明先生執導,並由陳所屬的「麥寮拱樂社」歌劇團擔綱演出的台語黑白有聲電影。它是第一部台人自製的35毫米電影,當時造成全台轟動,不僅打破票房紀錄,更引起一陣歌仔戲電影的跟拍風潮。值得注意的是,這部於苗栗尋獲的台語片拷貝,卻經過客語重新配音、配唱。於是這一出土反而揭發了更多待解的謎題:台語片(或說歌仔戲電影)是否有意經營客家市場?當年閩客之間庶民娛樂的交流狀況又是如何?這似乎也告訴我們歷史從來不是塵埃落定的事實,線索不是用來解決問題,而是發現更多問題?

布洛斯基(Benjamin Brodsky)其人其事正是最好的寫照。

根據目前已知的資料,布洛斯基在20世紀初來到了中國。他在上海成立了亞細亞影戲公司,攝製了中國最早的故事片《西太后》與《不幸兒》,將中國電影的重心自北京豐泰照相館拍攝首部電影《定軍山》以來轉移至上海。他也到香港拍攝了最早的電影《偷燒鴨》、《瓦盆申冤》,並與後有香港電影之父稱號的黎民偉、黎北海兄弟合作了《莊子試妻》。除此之外,據稱布洛斯還是第一個獲准拍攝紫禁城的西方人,《經過中國》一片更記錄了北京、上海、廣州各處風光;他也在返美的途中赴日,拍下了《美麗的日本》,影片雖然帶著西方獵奇的觀點,卻是考察20世紀初期生活樣貌的重要資料。

1989年,一位自稱布洛斯基後代的人輾轉將自家塵封的膠片交到國家電影資料館(現為財團法人國家電影中心),電影學者廖金鳳開始對這號人物產生興趣,自2001年,展開了一連串重返布洛斯基足跡的旅程,遍及台灣、香港、中國、日本以及美國,並完成了《尋找布洛斯基》。布洛斯基當年走過的路,鏡頭都重新跟著走一回,布洛斯基當年取景運鏡的方式,都再被重現於影片中,時間的流變以最直接的對照呈現在我們眼前。布洛斯基可說是20世紀的馬可波羅,他的跨國移動影響了電影這一傳播媒介與藝術形式在東方的發展,他本身更以影像記錄所見所聞,活動影像就是當代的遊記形式,百年前的現實被收納在影格中,百年後終於為所有關心歷史的人投映出來。

|

|

左圖、下圖:《尋找布洛斯基》劇照。台灣電影學者廖金鳳循著布洛斯基的腳步,前往中國尋訪鏡頭下的地景。 |

|

|

|

然而,重返之旅似乎沒有讓我們更了解布洛斯基,他的後代也搬離原址失去聯絡,許多學者對布洛斯基的影片感到驚艷,但他對華語電影的影響力卻仍難以定位。布洛斯基究竟何年來到中國?亞細亞影劇公司是在香港成立還是上海?他與中國官方有淵源,為何可以拍攝到袁世凱公子與軍閥閱兵等等畫面?《經過中國》這部作品是何時拍攝、完成,映演狀況又是如何?這些問題似乎並未隨著膠片的出土得到明確的解答,布洛斯基反而變成一個更深的秘密,藏身在幽微的時間中。

因此,影片最後並未找出任何明確的答案,但這恰恰突顯了重返的積極意義。作為一部探問電影史的紀錄電影,它以重返歷史現場為方法並對布洛斯基的電影進行深度閱讀,以對其人其作進行脈絡化的理解;另一方面,影片忠實地呈現文獻過少、史料難尋以及學者們的眾說紛紜,其實更彰顯了時間的存在力道。在此,重返的目的不為既定的事實,而是呼應影像的召喚,動身尋找遺落在時間中的碎片,重返乃是為了再發現,發現歷史的歧路與同一;重返更是一種紀錄方法,尋找布洛斯基也可以不只是一次性的行動,重返紀錄、紀錄重返,時間同時折射過去與現在,而記錄則是為了替未來的人保留記憶,正如布洛斯基給我們的影響。

更多資訊可上影展官網:八方來瘋 - 2015嘉義國際藝術紀錄片影展