以搞怪反骨精神構築的電影異托邦──第 20 屆奧斯汀奇幻電影節觀察

編按:第 20 屆奧斯汀奇幻電影節(Fantastic Fest),自 2005 年創立以來,一向為美國獨立製作、類型電影重鎮,以欣快活潑的風格打造影迷狂歡的慶典。本期《放映週報》刊載作者范思婕展節評論一篇,旅居奧斯汀的作者,帶來對本次奧斯汀奇幻電影節之觀察,除了對《媽的踹爆你》、《穿越地獄之門》等獎季矚目作品的評論,也有親身擔任影展志工的活動見證,看影展如何以活動事件,在當代打開電影的公共想像。請見本篇展節評論。

※※

美國德州首府奧斯汀向來以獨立音樂與影像文化聞名(注1),其非官方口號 「Keep Austin Weird」(讓奧斯汀繼續怪下去) 更成為城市精神象徵。和許多美國中型城市一樣,奧斯汀自 70 年代以來也逐漸面臨加速縉紳化的命運,另類文化色彩日漸消褪。然而,今年迎來 20 週年的奧斯汀奇幻電影節(Fantastic Fest),卻依然是守護並展現這座城市怪咖氣質的重要據點。影展創辦人 Tim League 同時也是知名連鎖電影院 Alamo Drafthouse Cinema 的創辦人,該院以結合廳內餐飲服務與特殊電影活動而著名(注2);他亦與 Tom Quinn 共同創立了近年在各大國際影展大放異彩的獨立片商 NEON。

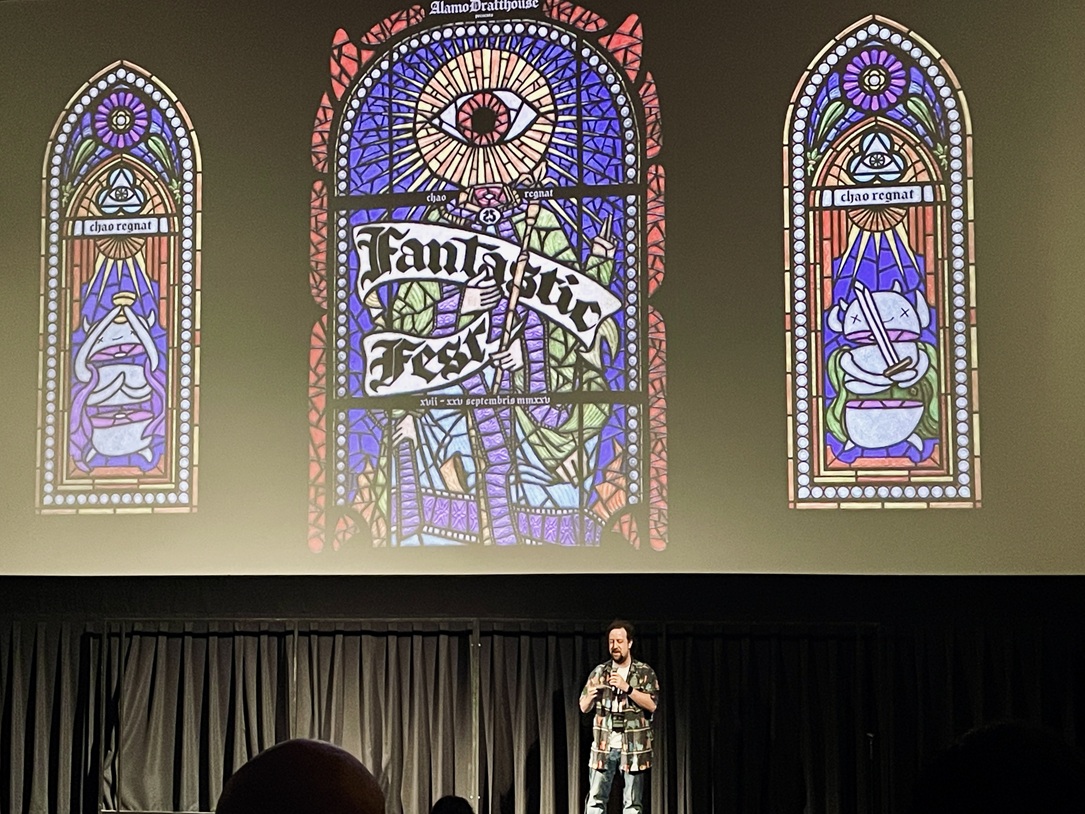

奧斯汀奇幻電影節目前是全美規模最大的類型電影影展,與加拿大奇幻電影節(Fantasia International Film Festival)及西班牙席切斯奇幻影展(Sitges Film Festival)並列全球類型影迷的重點集散地。今年影展以中世紀為主視覺設計,標語「Chao Regnant / Chaos Reigns」則意指「混亂制霸」,充分展現了奧斯汀奇幻電影節特立獨行、不按常理出牌的風格,亦呼應了影展如同靠片經典《洛基恐怖秀》(The Rocky Horror Picture Show,1975)裡哥德式城堡般的存在──為各種瘋狂又迷人的人事物提供了閃耀的舞台。旅居奧斯汀數年的我,今年首度參與影展志工工作。除了將分享影展期間的觀影回顧,也將帶領讀者一窺場內場外的精彩花絮,包括於獨立電影製片廠 Troublemaker Studios 舉辦的戶外閉幕派對。

女性視角下的母性暗面

母性究竟是本能,還是後天建構的結果?心理驚悚片《Nesting》與《If I Had Legs I'd Kick You》(臺譯:媽的踹爆你)皆環繞此一命題開展。《Nesting》是加拿大導演 Chloé Cinq-Mars 的首部劇情長片,今年七月於加拿大奇幻電影節首映並榮獲最佳導演獎。片中女主角 Pénélope 是一名新手母親,自兒子 Lou 出生後便數月無眠。某夜,她帶著哭鬧不休的 Lou 外出散步,卻意外遭遇持槍搶劫,自此家中開始出現詭譎的聲響與異象。故事大多從 Pénélope 的第一人稱視角出發,從片頭夢魘般的水中呢喃鏡頭開始,便讓觀眾不斷懷疑她是否為可信的敘事者。

然而,Cinq-Mars 作為女性創作者,對產後憂鬱的心理狀態刻畫細膩而深刻,使 Pénélope 的孤立無援與深層恐懼具體而鮮明地透過影像和聲音效果呈現出來。片中不時跳接穿插 Pénélope 的童年創傷記憶──她起初將搶匪誤認為妹妹 Charlotte,然而 Charlotte 其實早在多年前因溺水意外離世。隨著劇情發展,Charlotte 卻逐漸滲入 Pénélope 的日常,甚至與她自身的形象逐漸交錯重疊。出演 Pénélope 的 Rose-Marie Perreault 帶有某種天真、脆弱且難以捉摸的氣質,不僅顛覆了對母性的刻板印象,也延展出女性在扮演母職之餘,仍可能展現的情慾面向。

由 A24 製作並發行的《If I Had Legs I'd Kick You》則由以喜劇作品聞名的 Rose Byrne 主演,她在片中飾演一名同樣瀕臨崩潰邊緣的母親,並憑藉精湛演出榮獲柏林影展最佳主角銀熊獎。這是導演 Mary Bronstein 暌違 10 餘年再度執導之作,風格與其以迷你 DV 拍攝、屬於呢喃核(mumblecore)(注3)喜劇的首部劇情長片《Yeast》截然不同。《If I Had Legs I'd Kick You》全片以 35mm 膠卷拍攝,透過大量大特寫與手持鏡頭,捕捉女主角 Linda 焦躁不安的心理狀態。Linda 是一名在紐約州蒙托克執業的諮商師,女兒因罹患不明疾病而必須依靠腸胃餵食管進食,而長年因工作缺席的丈夫,不僅無法提供支持,甚至透過電話遠端對她進行情感操縱。故事自 Linda 公寓天花板塌陷所出現的神秘黑洞與淹水展開,她帶著女兒逃至濱海破舊的汽車旅館暫居,同時奔波於女兒就診的醫院與她任職的診所之間。

影片以大量主觀視角營造出身體化、沈浸式的觀影體驗,使觀眾幾乎與 Linda 同陷於無止境的焦慮之中,彷彿經歷了一場近兩小時的感官轟炸與對母性暗面的深層探索──儘管該片以(黑色)喜劇之姿角逐明年金球獎。直到片末,Linda 的女兒與丈夫才真正現身;在此之前,女兒幾乎只以尖銳刺耳的「無身之聲」(disembodied voice)或身體片段(如腿部、腹部特寫)出現。片中還有兩位意想不到的客串:Linda 的同事兼諮商師由脫口秀名將 Conan O’Brien 飾演,而旅館職員則由饒舌歌手 A$AP Rocky 擔綱。兩人與 Byrne 對戲的橋段張力十足,不僅增添了可看性,也在某種程度上稍微緩和了全片壓抑窒息的氛圍。

跨世紀酷兒吸血鬼羅曼死

在短短一小時的篇幅裡,是否可能呈現一個以吸血鬼家族為主軸、時間橫跨自中世紀黑死病至 80 年代愛滋病的故事?由西班牙演員暨導演 Eduardo Casanova 編導、並於今年稍早在盧卡諾影展首映的迷你劇集《Silencio》,以血腥華麗的視覺設計、暗黑詼諧的對白,及俐落明快的節奏感,給出了肯定的答案。《Silencio》融合了恐怖片與歷史劇的元素,觸及疾病、性別認同與社會抗爭等深刻議題。全劇由三集組成,故事圍繞四名吸血鬼姐妹展開。黑死病肆虐之際,因缺乏「未經污染」的健康人類血液,四姐妹對於如何與人類共處逐漸出現分歧──其中一位更愛上了她們收留的一名人類男子。

第二集將時間推進至 80 年代,那位因向人類情人「出櫃」而深受傷害的吸血鬼,如今與青春貌美的女兒 Malva 相依為命。然而,Malva 不僅無視母親「切勿與人類往來」的告誡,還是一名不敢讓伴侶知曉自己吸血鬼身份的女同志。Malva 年紀稍長的情人 Triana 患有愛滋病,同時也是投入愛滋去污名化運動的社運人士(劇名《Silencio》即取自抗爭口號「沈默等同死亡」)。本劇巧妙地以吸血鬼作為性傾向與疾病的隱喻,透過黑色幽默展現「見光死」與「出櫃」的多重意涵。Malva 對 Triana 的這句話更一語道破了其中的張力與諷刺:「妳的疾病無法被眾人接納,而我的存在則不被社會容許。」劇中最令我難以忘懷的橋段,是四姐妹在那名背叛她們的人類男性血泊中大快朵頤、放聲歌舞,影像風格張狂挑釁、坎普趣味十足,宛如一支 80 年代剝削電影式的血腥音樂錄影帶。

荒漠中的電音煉獄之旅

今年五月於坎城榮獲評審團獎的《Sirāt》(臺譯:穿越地獄之門)是一部音樂性強烈且震撼人心的作品,也是西班牙導演 Oliver Laxe 的第四部劇情長片。「Sirāt」一詞源自伊斯蘭信仰,指的是連接天堂與地獄的窄仄橋道。Laxe 選擇以超 16mm 膠卷拍攝此片,主要因為全片逾八成場景皆取自西班牙與摩洛哥的沙漠地帶。除了成本較 35mm 低,超 16 攝影機也更輕巧靈活,而底片特有的顆粒質感,也相當適合呈現貫穿全片的險峻地景。故事從 Luis 與 Esteban 父子的尋人之旅展開。Luis 的女兒、也就是 Esteban 的姊姊 Mar,在沉迷於沙漠銳舞(Rave)派對後便音訊全無、下落不明。片頭的沙漠電音派對上,父子二人顯得慌亂而格格不入;一張張單薄的尋人啟事,彷彿象徵著他們縱然經歷數月,仍不願放棄的微弱希望(「Mar」在西文中意指海洋,或許刻意作為沙漠的對極,映襯片中反覆浮現的二元意象──死亡/倖存、狂喜/虛無等)。不久之後,兩人便隨一群嬉皮踏上荒野公路之旅。片中不時穿插的長鏡頭,引領觀眾一同體驗沿途絕美卻險惡的地景;然而,故事結局卻未如伊朗導演阿巴斯的父子公路電影《生生長流》(And Life Goes On...,1992)般帶來希望與救贖。

從未親身參與過銳舞的我,在觀影時卻因鮮明的音效──重低音旋律、迷幻舞曲,以及風沙聲──而產生彷彿置身現場的錯覺。或許也因媒體場次觀眾人數稀少,影廳內的共振與回音效果格外強烈,更加深了這種沉浸感。此外,片中不時影射一場似乎被視為第三次世界大戰序幕的地緣衝突;各種邊境封鎖與強制驅離措施,與當今國際政治局勢形成諷刺性的呼應。全片或可視為一則以懾人音律與影像構築的、帶有悲觀色彩的政治寓/預言(正如片中一名嬉皮所言,世界末日已經很久了)。

「電影事件化」:主題化放映、影迷社群互動、壓軸閉幕派對

自創立以來,奧斯汀奇幻電影節便與 Alamo Drafthouse Cinema(以下簡稱 Alamo)密不可分。位於 South Lamar 路上的 Alamo 旗艦電影院設有 10 間放映廳,是影展期間唯一的放映場地。這座影院宛如一座影迷聖殿,牆面貼滿各年代的經典電影海報,入口則以《鬼店》(The Shining,1980)為主題佈置──從 237 號房、斧頭到忽隱忽現的雙胞胎投影,皆令人會心一笑。影院內還陳列著《奇愛博士》(Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb,1964)的炸彈模型,無疑會讓庫柏力克影迷大呼過癮。現任奧斯汀奇幻電影節總監 Lisa Dreyer 自 2023 年起接掌大任,除統籌影展事務外,亦負責 Alamo 旗下發行品牌 Drafthouse Films 的片源採購。Alamo 可謂推動「電影事件化」(film eventization)的翹楚。每年夏天舉辦的《大白鯊》(Jaws,1975)水上放映,已成為奧斯汀最熱門、最消暑的電影活動之一;而不定期登場的跟唱放映場與特映派對,更是讓本地影迷津津樂道的特色節目。

同樣地,奧斯汀奇幻電影節也以各式稀奇古怪的活動,將「電影事件化」發揮得淋漓盡致,藉此深化與影迷社群的互動與連結。根據影展期間與志工及觀眾的交流,許多參與者都是連續 10 年以上的死忠鐵粉,甚至會盛裝打扮,自備包括面具、盔甲、三叉戟等道具。影展活動包括趣味問答比賽(trivia)、影人出席特映場,以及在拳擊場上舉行的電影辯論擂台(注4),而每年的閉幕派對更是不可錯過的壓軸盛事。或許是為了營造神秘感,每年閉幕派對總是嚴加保密,連志工與工作人員也得等到當天早上才得知活動詳細資訊。往年的閉幕派對場地五花八門,曾選在郊區靶場與廢棄校舍舉行,活動內容更是腦洞大開、尺度驚人。最廣為人道的莫過於 2010 年為呼應心理驚悚片《活埋》(Buried)所舉辦的「現場活埋」體驗──一名資深影迷甚至興奮地向我展示他當年入棺的留念照片;而在 2023 年,影展更推出由醫護人員現場為觀眾抽血,並交由廚師烹製成血腸享用的活動,堪稱驚世駭俗的奇觀。當然,也不乏老少咸宜的趣味活動。像去年的閉幕派對就別出心裁地在市區飯店內搭建了一座臨時羊圈,讓觀眾能與羊群近距離互動。

今年的閉幕派對選在本地傳奇製片廠 Troublemaker Studios 舉行,現場打造出結合中世紀與西部牛仔小鎮風情的主題樂園,並提供包括騎馬體驗、盔甲劍術決鬥、水晶球占卜等活動,熱鬧非凡。該片廠由定居奧斯汀的動作片導演 Robert Rodriguez 與製片人 Elizabeth Avellán 共同創立。佔地 20 公頃的廠區前身為奧斯汀舊機場。1999 年新國際機場啟用後,原址原本計畫被夷為平地,但 Rodriguez 成功說服市府,將此地租予他改建為製片基地。該片廠與同樣定居奧斯汀的導演 Richard Linklater 所創立的 Austin Film Society 專用製片廠比鄰而建,使這片舊機場用地搖身一變,成為德州電影產業重鎮。Rodriguez 的多部電影皆在 Troublemaker Studios 拍攝完成,包括《艾莉塔:戰鬥天使》(Alita: Battle Angel,2019)、《萬惡城市》(Sin City,2005)與《小鬼大間諜》(Spy Kids,2001)等。片廠內現存的一座拉丁美洲小鎮場景,正是為《艾莉塔:戰鬥天使》搭建而成──街區中有擬真度極高的鐵匠鋪、診所與拉麵店,斑駁的招牌與標語交錯著英文、西文與中文,宛如一座跨越文化與地域界限的賽博龐克異時空。

在燦爛的德州星空下,閉幕派對流淌著樂團現場演奏、電音舞曲旋律,以及人們歡笑交談的聲音,我彷彿置身於一座由電影幻夢構築而成的異托邦。短短一週之內,我遇見了來自不同年齡層與文化背景的影迷。無論是在志工值勤期間,或是在排隊等候入場的片刻,周遭人們總是熱切地分享他們對電影與影展的熱愛。其中不少人不僅對各類靠片與邪典電影如數家珍,也對世界電影與藝術片多有涉獵──派對上一位友善的大叔更興奮地與我聊起邵氏電影與臺灣新浪潮,還談到他年少時經常翹課溜進戲院看電影的趣事。在串流盛行、戲院票房不斷萎縮的時代,奧斯汀奇幻電影節的存在似乎提醒了我,電影作為一種同時兼具私密性與公共性的文化載體,仍蘊含著某種魔力──它能讓現實世界中某些僵固的邊界與隔閡暫時消融。而「奇幻」作為一種精神、一種觀點,也是一種態度,為那些被主流視為怪異、畸零或不合時宜的存在,撐開了一片得以盡情搞怪、狂歡的自由空間。■

.封面照片:閉幕派對於 Troublemaker Studios 舉行,現場有酒水、音樂與各式活動,氣氛熱鬧歡騰;范思婕提供