敘事的技法與戲法,書寫反身的位置:記 2025 FIDMarseille 馬賽國際影展

2025 年 7 月 8 日到 7 月 13 日期間,是法國的馬賽國際影展(FIDMarseille)舉辦第36屆的日子。今年從世界各地湧來 3,036 部投件,而影展官方選進其中 51 部(43 部為世界首映,3 部國際首映,5 部法國首映)構成核心的五大競賽,分別是「國際競賽」(International Competition)、「法國競賽」(French Competition)、「首部作品競賽」(First Film Competition)、閃光競賽(Flash Competition,皆為短片)、「Cine+競賽」(Cine+ Competition,由付費電視廣播公司 Cine+ 冠名贊助,所頒發的「Distribution support Award」獎勵該影片在法國的發行商);其他從徵件挑選出的傑出作品,則搭配新近修復的經典、從其他影展發掘而得、或過往遺漏的珍貴遺珠,結合成非競賽單元「Other Gems」(共 25 部)。若再加上其他非競賽單元的陣容,本次影展總計有來自 42 國的 120 部作品。

今年的焦點影人單元,首先是「Radu Jude Retrospective and Carte Blanche: The End of Cinema Can Wait」,聚焦在羅馬尼亞導演哈都裘德(Radu Jude),他的劇情片除了擅長以諷刺挖苦的筆觸,處理羅馬尼亞從過往政權留下迄今的法西斯主義和種族主義遺緒,以及當代資本主義席捲的光怪陸離、家庭內藏的暴力環境;其創作另有一塊是取材檔案影像,發想重構的紀錄片,如《The Dead Nation》(2017)、《The Exit of the Trains》(2020)、《塗鴉少年祕密檔案》(Uppercase Print,2020)等。這次回顧放映他歷年來的 17 部長片與短片,完整爬梳這位饒富創意的影像工作者的創作脈絡。

焦點影人另一個單元「“Imprecise, Vague, Barbaric, Irrational” The Cinema of Carolina Adriazola and José Luis Sepúlveda」,是引介出身智利的導演雙人組 Carolina Adriazola 與 José Luis Sepúlveda。作品鮮少現身於拉美地區之外的他們,此次為首度在歐洲的完整回顧放映。他們早年難以輕易歸類為劇情片或紀錄片的作品,深入剖開智利從軍政府轉為民主多年後,民眾因社會不平等跟獨裁遺緒所普遍累積的不滿(這樣的沉痾也引爆後來 2011 年及 2019 年的大型抗爭),近年之作則體現普羅大眾在新自由主義經濟體制壓迫下的怨懟。同時,他們製作、發行影片的方式相當獨立,在 2007 年自行創辦「FECISO – Festival de Cine Social y Antisocial」影展,將電影帶到資源不足的邊緣社區放映;也創設「大眾電影學校」(Escuela Popular de Cine),提供免費的製作訓練及工作坊服務。由於拍攝常身處險峻、一般劇情片製作鮮少涉足的環境,因此他們的作品發展出非正統的表述技巧,揉雜狂暴與幽默,有時甚至直接將攝影機交給拍攝對象,消融鏡頭雙方的權力和身分位階,這類關於凝視的省思,以及社群內部複雜性的呈現,也是他們作品中的政治精神所在。

個人、小說與文學的多重旅行

葡萄牙女導演 Rita Azevedo Gomes 的新作《Fuck The Polis》(2025),是今年國際競賽大獎得主。導演本人曾於 2007 年被診斷出罹患絕症,當時,她決定獨自前往希臘旅行以免為時太晚,十多年後,仍然健在的她再度踏上希臘,不過這次她另外帶了五名年輕同儕同行,本片既是關於這趟新的旅程,也是對前次希臘經驗的內省,然而特別的是,Rita Azevedo Gomes 運用文學虛構與想像的能力,以及西方文學裡對希臘的遙想,營造出跟影像之間若即若離的距離,也讓兩段不同時序的希臘印象交會,瀰漫溢出現實邊界外的迷離氛圍。

值得一提的是,旁白主觀陳述的內容,為導演友人、詩人 João Miguel Fernandes Jorge 寫就的短篇小說《A Portuguesa》,原本即取材自導演對他講述首次希臘之旅的感受。而當中現身的女子 Irma,既是又非全是導演,因此其中詳述的感官狀態與心境轉折,也和她本人保持些許微妙的差距;然而,即便是本人記憶,亦在時間淘選下會逐漸轉變、有機生長,於是這種經驗在知覺動態下的浮動性,與小說掌握虛構的方式,或說文學在描述中所間接塑型的痕跡,在此便形成奇特的呼應。

雖然外在物象同屬希臘景物,但是藉由旅程進入個人心中,不僅感懷會因體感變化而轉變,關於希臘的意象,其實也在文學轉遞的過程中,衍生出諸般變貌。Rita Azevedo Gomes 並非遙想與踏上希臘的第一人,在她之前已有其他作家寫下希臘相關意象,例如片中由刻意安排的人物相互朗誦的段落,像是拜倫(George Gordon Byron)的長篇敘事詩《恰爾德.哈羅德遊記》(Childe Harold’s Pilgrimag,1812-1818)、濟慈(John Keats)詩作〈希臘古甕頌〉(Ode on a Grecian Urn,1819),及卡謬(Albert Camus)的散文〈海倫的放逐〉(Helen’s Exile,1948)。各種過去與現在、源自自身或他人、真實經驗或摻雜遐想的希臘印象,在本片裡自由交織,再難分清哪些是切身經歷、哪些是從文學中識得希臘而產生的幻想;然而,這不也是旅行中堪稱玩味的部分?

當我們從種種文字、圖像、言談軼事裡,引發前往異地的動機,在旅程之中,卻反覆在認知的印證與顛覆來回擺盪,產出一種特定此刻又不穩定的感知及心緒,這種「暫緩固著」的狀態在《Fuck The Polis》中的表現,即是物象的詮釋從特定架構中被消除,影像媒材「當下捕捉」的特性不通往特定的意義,反是從其光線、色彩、質地,前往鬆弛且開放的連結,可以同時是自我體驗的希臘、他人眼中的希臘、也是文學與神話脈絡的希臘。

死亡的終極揭示

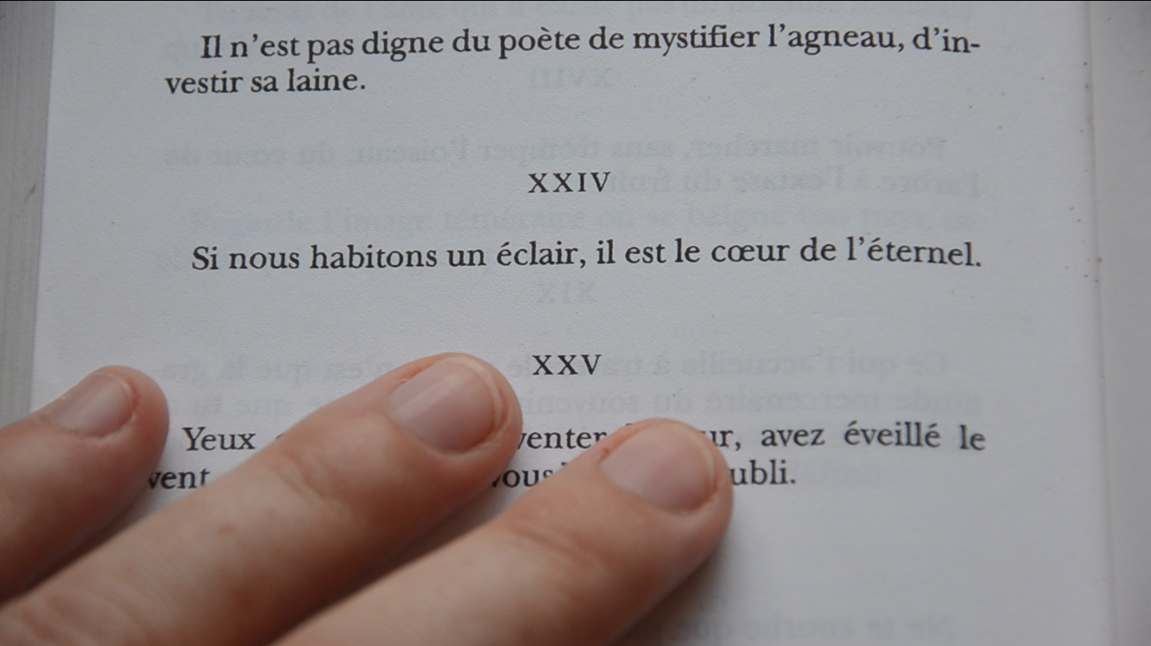

面對摯愛親人之死,哀悼的狀態何時才是告結?法國女演員 Louise Chevillotte 拍攝的紀錄片《The Heart of Eternity》(2025),源起她的母親、同樣是女演員的 Cécile Magnet 在 2021 年的逝世。熱愛詩的母親死後,導演在她最後一本日記裡發現她生前幾天抄錄下的、引自詩人勒內夏爾(René Char)詩作的字句:「若我們棲居於閃電的一瞬中,那便是永恆之心。」(If we inhabit a flash of lightning, it is the heart of the eternal.)這段謎樣文字驅使她展開查探,一來是深究字句的深意,二來則延伸出去,關於母親在周圍親人、友人眼中的秉性樣貌,以及他們對她的死亡的看法。

逝者在死後去向何方?與在世的我們保持怎樣的關係或聯繫?在影片中,透過字字推敲詩句的奧秘,Louise Chevillotte 彷彿被某股驅力驅使般地,渴望理解母親的最後想法(這是她留給女兒的訊息嗎?),而在與他人接觸的過程中,她也逐漸察覺過去身為女兒並不全然知悉的、母親其他細微的個性、舉止、習慣。片中的某一幕,出現手的影子在母親所繪的肖像畫上來回游移,迂迴且纖細地展示出執著於抓住逝者全貌的心理,這背後可說是尚未完全釋懷死亡一事,也因此還留有疑問,疑問在肉身實存湮滅後,逝者於我們而言是怎樣的存在?又或者說,那樣的存在是真實的嗎?

因此本片處理的核心,與其說是死亡,更精確來說,是如何抵禦死亡襲來的虛無。為了不讓親人活過的事實顯得毫無意義,於是,必須深入挖掘死亡的內裡。片中來自親友們的記憶回溯,除了建立出逝者輪廓,及由此滋生的緬懷、感傷外,更多時候我們也看到,這些受訪者也在當下,反芻著死亡的心理衝擊,令本片又多添幾分哲學思考的意味。倘若死亡會破壞習以為常事物的穩固性,那麼它藉此迎來哪些啟示,讓人有機會據此爬出絕望的深淵?在世者面對過死亡的洗禮,因而也對生命的本質,產生不同以往的視野,死不是生的對立,而是將生進行更深層次的轉化,將線性的、僅此一次的肉身/生,轉往更精神性的、與萬物連結的生命;而在《The Heart of Eternity》之中,它指向詩句所牽引出的、無與倫比的美,閃電的一瞬不是稍縱即逝,一瞬就是一切。

從逝者承續的遺產

Teresa Arredondo 的《That Other White Jungle》(2025)的主題,同樣旨在回應親人缺席的悲傷及改變。影片從智利維涅馬爾(Viña del Mar)的植物園大火與倖存樹木開場,這劫後餘生的意象引發的念頭,隨後伴隨著旁白引進家族軼事的鋪陳,被導向記憶的物質性、逝者遺物留予生者的情感與意義,以及生者從逝者身上承繼的遺產。旁白主要述及的家族軼事,一是導演祖母、智利詩人 Matilde Ladrón de Guevara 與鋼琴家 Walter Gieseking 的過往情事,另一則為導演跟父親相處的生活細節,以及他的日本之旅。片中大量使用逝者們的相關物件,從導演祖母跟 Walter Gieseking 往來的炙熱情書,到父親旅程中拍攝的相片、家庭內隨手錄下的錄音和影片等。但是,這些逝者遺物,並不僅是如文獻般指涉事件存在,它們也在 Teresa Arredondo 的展示過程中,賦予她個人對其的依戀目光,跟凝視記憶拿捏的距離。

這在片中一個特別的手法是,她從 Walter Gieseking 本身也是精通鱗翅目的昆蟲學家、且在書信裡提到昆蟲一事獲得靈感,而將昆蟲學家慣於把標本置中、由上而下的俯瞰視角,應用在她手持物件輪番展示於鏡頭前的方式。這個置中、細心審視並照料的姿態,傳遞出她面對逝者遺物時浮現的心理。相關記憶與情感,因這些遺物被喚醒強化,它們是逝者活過的痕跡,在女兒/孫女心中留下特殊的印記;而在片中同屬重要的另一部分,是導演和獨自扶養的兒子 Simón 相處的細節,這個正在進行式的、仍在製造記憶(與未來可能的遺物)的過程,與追緬前人遺物之舉,形成有趣的對映。導演一方面在消化先人們遺留給她的,但同時,她也在傳遞自己的一部分給予孩子,而當 Simón 形容她父親的骨灰在顯微鏡下像是無星的銀河,更為這家族之內的生死循環,下了一個慧黠的註腳。從本片的角度來看,透過共同生活記憶、從前人承續而來的精神性遺產,是伴隨物件附著的情感,一點一滴銘刻在生者身上,更多是以「似曾相似」的情境、話語或慣習呈現,既彰顯了身分所在,也提供生者重新書寫、創造自我的土壤。

流亡者安放憂鬱的餘生

遭受迫害的流亡者,往往餘生承擔著創傷的憂鬱感。Anthea Kennedy 與 Ian Wiblin 合作的紀錄片《Alarm Notes》(2025)中的主角路德維希科赫(Ludwig Koch),是重要的錄音師及廣播員,不僅發明了有聲書,也以野生動物錄音見長;然而,在德國 1933 年的國會縱火案中,由於遭逮捕的其中一名策劃者 Georgi Dimitrov 是科赫當時的房客,以及科赫具有猶太裔背景,連帶讓他跟家人遭到懷疑被拘捕審訊,後來在德國生活處境日益艱難,最終於 1936 年流亡英國。

影片前半段著墨在科赫一家受牽連的始末,兩位創作者爬梳當時相關檔案,在片中敘事重新組構為一次縝密、充滿懸疑感的歷史調查,旁白以第二人稱敘述,除了保持一定距離的中立感,也像是對著科赫補充他本人當時不知悉(但出現在檔案中其他人陳述)的事件細節。這些詳盡的線索,加深事件全貌的複雜性,也加深科赫一家身陷其中的不由自主。面臨德國社會對共產國際的觀感與當局的不信任,個人在歷史事件下的渺小無力,在對比中被映襯出來;同時,科赫一家際遇在這樣的敘事手法底下,也呈現出當時德國生活日常裡的暗潮洶湧。

然而當影片來到後半段遷居英國後,風格一改先前的懸疑,更多是以時序跳躍的隨記,集中在他專注野生鳥類錄音的經驗,以此涵括科赫後半輩子的人生,先前緊湊的旁白、字卡,也被現地環境和鳥聲的錄音所替代。觀眾彷彿隨著科赫一同進入他以聲音構築的靜謐園地,在此沒有人類的心機算計,也沒有被傾軋排擠的不安,只有與自然融為一體的平靜閒適。這一風格的轉變,未曾明言卻隱約透露,由於迫害留下的影響,令科赫將人生焦點轉向戶外,以安放他作為倖存者、流亡在異鄉的憂鬱。若說他此前的人生是明確有序、目標清晰的(類似影片前半對線性時序的精密掌握),那麼流亡英國後,他的人生心態似乎轉為處理創傷的不停復返,就像我們在影片後半所見,時序模糊卻似鬆散迴圈的結構。

非(常)人的他者身影

變形的想像,帶有跨越既定界線的能力。Miri Ian Gossing 與 Lina Sieckmann 合作、歷時八年完成的《Sirens Call》(2025),從神話中的人魚形象出發,重新演繹出一則能與時下對話,瑰麗拼貼著紀錄、虛構、科幻與公路電影的想像烏托邦。從開場陳述的泛靈世界觀,觀眾隨後跟著轉世的主人翁 Una,一同踏上前往美國西北部奧勒岡的旅程,在行經的場所空間裡,經歷了個人身體/身分的覺察與轉化。

但是這趟摸索中,與其說找到特定認同,更有趣的,還在於路上相遇的各種分野,及流動於當中的狀態。從人類中心的「人與非人」,到性取向的「異性戀/性少數」,再延伸至對身體健全觀念隱含的歧視,一路傾聽不同群體心聲之餘,Una 也結交了各路異類盟友。種種差異的疊合,不只描繪出個體複合身分可能擁有的細緻,也為歸屬感的定義,賦予在時空中浮動、遞嬗的情狀。同樣地,像是飾演 Una 的 Gina Rønning 本人,在劇本的角色外,她在現實中作為監獄心理學家的身分與關於創傷梳理的公開倡議,以及所發起的人魚扮裝次文化社群(她也自稱 Una),這些面向同屬她的某部分,在片中被各自呈現且相互對話。

任意穿越各類身分的敘述架構,《Sirens Call》營造出「介於其間」(in-between)的領域,接待被單一霸權敘事消音的靈魂,而在影像上的對應,則是水中漂浮的輕盈自在(對比陸地上的重力),以及水面微光或廣角鏡頭外側滲進的光線造成的不穩定感所蘊含的神秘性。本片不論在視覺與敘事上,都呈現出滑溜的質地;當界線被滲透溶解,被邊緣化的個體重回視野以不定形的面貌現身,遂也意味在政治互動中打開新的想像。

本屆馬賽國際影展在文中提到的作品,皆有著對敘事縝密的自覺操作,敘事決定觀視材料、主題的距離,也牽涉主觀滲入的程度,以及虛構的重心和層次,如何在影像可見處外,提供看不見卻仍擁有真實存在感的部分,正是敘事的魔法與創造性所在。前述影片展示出異於線性的敘事,或以旁敲側擊、或後設反身,層層包覆又自由拆解,並擊中了我們的情感與哲學思考。■

.封面照片:《That Other White Jungle》電影劇照;2025 FIDMarseille 提供