感知的多面體,韓國實驗群像摹寫:2025 EXiS 首爾實驗電影與錄像影展

無傷大雅的游標,滑向視窗中心,星光便自施力處豁然亮起。藝術家 Kwon HeeSue 為第 22 屆 EXiS 首爾實驗電影與錄像影展(Experimental Film&Video Festival in Seoul)製作的預告片,從觀眾熟悉的介面,畫出濕潤映亮的連線,穿越暗室與雜訊,包裹起炎炎躁動的七月尾聲。

儘管近年歷經困境(注1),今年 EXiS 的競賽熱度仍居高不下,總計超過 2,300 個投件,高度競爭中,臺灣創作者張若涵和日本工藤雅合作的《蒸發書簡》(Jouhatsu Letters,2024)也是入選作品之一。同時,策展節目亦讓人眼睛一亮,從焦點影人到交換單元,包含美國前衛電影作者 Robert Beavers、韓國藝術家車在民(Jeamin Cha)、西岸傳奇影人 Amy Halpern,以及 EXiS 與曼谷實驗電影節(BEFF)、西班牙 INTERSECCÓIN 影展和「巴勒斯坦種子之歌」(Seed Songs for Palestine)(注2)的合作。

若討論電影的「實驗性」,不只在於電影本身,也關乎實作模式和影像文化。在陣容堅強的韓國競賽之外,今年也新增了「非競賽」(Non-Competition)節目。根據介紹,為突破競賽規定的限制,展現韓國實驗電影生態的豐富性,影展從投件中另選六部作品。韓國創作者一字排開,為觀眾提供極佳的機會,比較觀察近期作品的創作傾向,藉此契機,本文主要評述本次入選的韓國作品,也納入參與現場活動的記錄。

工藝展示與聯想

首先,主張光化學影像的物質性和展演性(performativity),著重手工創作的方式,這一路線的代表創作者李章鬱(Lee Jangwook)的《昌慶》(Chang Gyeong,2024),以朝鮮時代的昌慶宮,從日本殖民到戰後的歷史為題,尤其是當中被捕捉、屠殺或轉移的野生動物。引述研究的字卡,淡然陳述他們受宰制的遭遇,影像卻遍尋不著再現的關聯性:蜿蜒的白色線條、擦痕或碎片,勾勒在漆黑的表面,但感光乳劑層的變質,放大的顆粒和破裂,加上疊印於朦朧的殘影,難以辨識具體輪廓,只能憑印象猜測:可能是網狀的葉脈,或印有分界的古地圖,以及其他細小的物質,直接接觸 16mm 負片重複曝光,再於手沖後產生零碎多層的質感。

儘管抽象的線條和色塊斑斑,但相較於常見以「痕跡」的概念,來詮釋記憶與紀念的形式,此處歷經繁複工序的影像,更讓人意識到,創作者在時間中累積的沉思與感觸。例如,穿插其間的彩色片段,以慢速快門的模糊視野,逐一掠過鋪有鮮花與落葉的庭院,以至於片末持剪刀的手勢,和遊隼標本穿透圖層的視線,懸置卻不疏遠一望即知的人類中心批判,可以說投注在手工製作的過程,正是創作者親身走入,由人踩踏而成的暴力歷史的方法。

關於近年以膠卷製作工藝,聯繫多種感知與物質世界的創作趨勢,本次入選競賽的朴奎宰(Park Kyujae)《Geomeunyeo》(2025)也可視為其中變體,雖然同樣在李章鬱成立的沖印室 Space Cell 進行製作,但本片在短短三分鐘,給出一條新鮮的思路。

Geomeunyeo(검은여)的韓文漢字,根據詞意可寫作「黑嶼」(注3),位於忠清南道瑞山市浮石面(注4)的西岸,因此地可見暗黑色的岩石命名,朴奎宰去年的作品《浮石》(Buseok,2024)也是在此進行拍攝。曾經,在母親和阿姨的記憶裡,從他的外婆家望出去,沙洲外圍就是大海,「黑嶼」便在海上浮現,但自從 1980 年代填海造陸工程以來,環繞岩石的海水消失,親友也逐漸遷離此地,卻有待用某種形式記錄或描繪,家人記憶中曾經存在的風景,即是「浮石」系列的創作契機(注5)。

有了這些知識背景,我才理解何以粗礪的負像一閃而逝,只見菩薩、龍牆與樹枝蔓生,或瞬移的海岸殘影,多重曝光的正像與水面倒影,都只在眨眼之間。除此之外,幾乎是無成像的黑暗,只有手沖痕跡在隱隱作祟。乍看是以模糊、不確定的質地,向觀眾展示名為「黑嶼」的風景,然而,真正值得留意的,其實是影像反實現(counter-actualization)之處:原有不安作響的風鈴、撥弦聲,或誤觸收音的躁動,漸為清淺的浪花凐沒。當倏忽閃爍的影像,浮沉於斑駁流動的黑幕之間,「黑暗」就不能被視為一種缺失,而是我們側耳傾聽,漲潮再次盈滿沙洲,海水重新包圍岩石的憑據。

從上述作品來看,實驗電影創作者利用光化學影像的特性,並非單純從類比或象徵的邏輯,構成呼應主題或敘事的形式。可以說他們更注重「展示」,同時,藉由可見性和觀眾預想的調度,留下對歷史、記憶和現實自由聯想的空間。本次獲得韓國競賽大獎 Heehyun Choi 的《漆室》(A Dark Room,2025)便是將這種傾向推到極致,幾乎直接以「展示」的行為,改寫影像技術出現的歷史時刻。

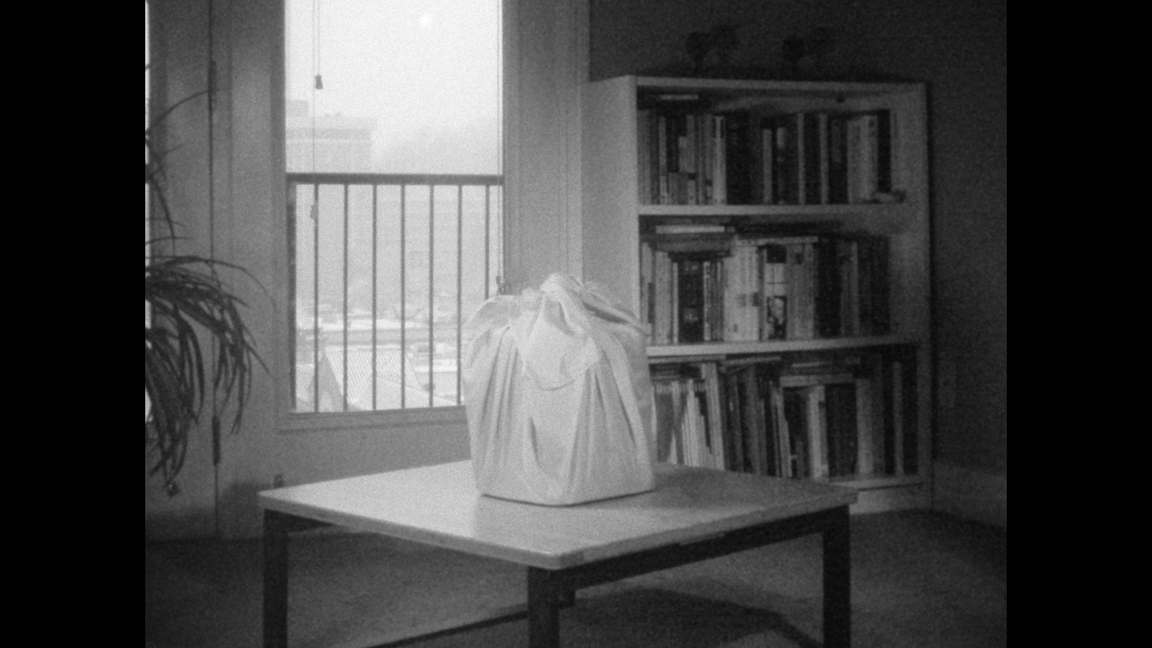

正確沖洗的 16mm 黑白影像,亮起家中房間一隅,雪白絲綢(注6)的包裹擱於矮桌,創作者輕巧走入畫面,解開上方的打結,揭示布巾中的 8mm 放映機。之後,任由放映機自動運轉,無涉她向一旁茶碗注入熱水的動作,或是從古典的刺繡錢包,取出單顆鏡頭展示的手勢。靜物佈局似乎無關象徵,行為也總是缺乏相應的結果,同時,無聲的字幕以房間作為主語,說起周圍的山水竹石,以及敘述者選擇在大晴天,關上所有門窗,讓房間像塗了漆一般黑,接著,塞入牆縫的透鏡,在相距數尺的紙板上,照出屋外旖麗的景色。

文字出自 18 世紀朝鮮思想家丁若鏞的〈漆室觀畫說〉(칠실관화설)(注7),是韓國已知最早的攝影文獻,將房間打造為「暗箱」,並把投影描述為:再好的畫師都不可能畫出,一髮不差的奇觀。由於暗箱在發明之初,被用作自然觀測,或作畫輔助工具,因此從「觀畫」的角度來理解成像,並非偶然。Heehyun Choi 在映後也提到,自己會選擇默片的形式,靜物、肖像一般的構圖在住處室內拍攝,正是受這段描述啟發。

窗戶是透鏡與快門,整個房間是攝影機的隱喻,讓人不禁想到焦點影人 Robert Beavers 的代表作《From the Notebook Of…》(1971/1998)。然而,《漆室》無意再現成像機制,即使沖茶、鏡頭和放映機的展示動作,可類比膠卷的製作過程,但創作者親自表演的身段,想像了在這之外不被看見的前電影(pre-cinema):假如這間房間,屬於舊時無緣新科技的女性,她們創造名為「褓」(bojagi)的包袱布傳統,即是她們泡著茶水,一針一線編織窗臺所見景色,映照對未來想像的屏幕。就像片中的展示動作,透過多重曝光,交疊縫紉的手部動作,直到茶壺水柱與窗外街景種種,融入層層綻放的動態,凝結為茶碗中的一段膠卷。最後,片尾即是片首段落的倒轉,曾經攤開的絲綢再次收攏,如同將母族傳承的過去,加入現時的想像力,重新包裹為精美的禮物,誠意滿滿地交予後至的觀眾。

表達經驗的經驗

除了字面上給人對新事物的期待,「實驗」在更多時候,始於生活觀察的奇思妙想,或由特定現象勾起的紀錄衝動(documentary impulse)。這類作品將我們的注意力,從精巧的機關和隱喻移開,轉向影像所體現,有時令人親近,有時卻是超乎常規的置身所在(situated-ness)和感官經驗,揣摩的趣味便在此油然而生。

實驗電影創作者柳彩晶(Chae Yu)的作品,總是帶來這樣的樂趣。這次入圍競賽的 16mm 彩色短片《旋轉信號》(Rotating Signals,2025)在局部人事物、折射和曝光之間的快速剪輯,都讓人想起前作《鷗群閃爍》(Glistening Seagull,2023)。只是這次視線所及,不再令人焦慮,不過構成影像的觀點和體感,仍然令人玩味,像是在水晶溫室、正午沙灘,信步遊走的起伏動態,還有對著熟睡的身影,放大無防備的褲縫。綿連不絕的片刻視線,彷彿被無盡頭的親密、開放與惡作劇的氣息包圍。

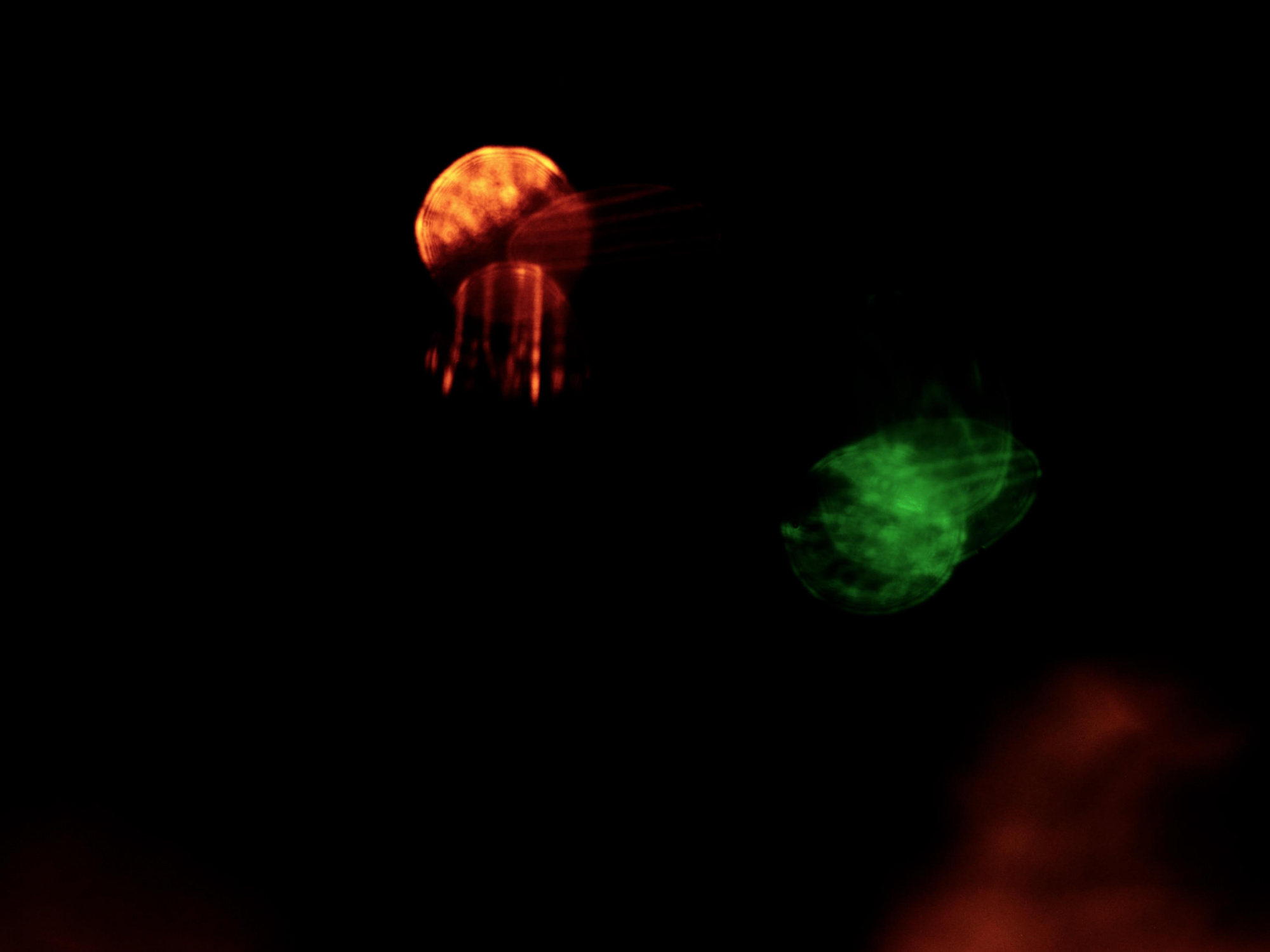

體感、態度在影像中合成的概念,在柳彩晶的現場表演更加精彩:在狹小公寓架起三台 16mm 投影機,首先一個深紅立方體,隨鼓機悶響轉動方位,冒出一張輪廓模糊的臉居中平行,如同透視盒中一片幻燈片,直到藝術家用裁縫剪刀,刮下黏在透鏡上的紅色玻璃紙,刀尖上刺耳的噪音中,另外兩台投影機漸次加入,從柔道練習的側拍、短髮女子的回眸特寫,以及時隱時現的鏡子,在中央合成藍天之上的惡地,鮮黃如床上睡姿與女神石像一同風化。圖層重複的展開、分解,然後再次交疊,最後裸身對鏡的自拍,彷彿也在宣告,她的感知與攝影機合為一體──影像的身體,有著牆身的粉狀厚實,吸引我們與之互動,想像影像自身成為生命體的可能性。

如同電影現象學者 Vivian Sobchack 所謂,影像作為「表達生命的生命,表達經驗的經驗」(注8),在人與物、主客觀互動之間,構築只存在影像的另類感知,還有像是藝術家 Selin Moon 的《歌唱高速公路》(Singing Highway,2024)想像在理想化的駕駛情境,人車一體,融入時空壓縮的速度和流動,以及創作者 Jung Seokjoo 從無所不在的窗和框,架構現代生活情境的短片《家貓知道許多窗戶,走到哪都找得到風景》(Inside Cat knows many windows, finds a view wherever it goes,2025)也可視為相似的嘗試。此外,本次唯一的長片《於是月亮落在寺院那是》(And the Moon Sets Over the Temple that was,2025)則是從意想不到的層面,成為另一種有趣的例子。

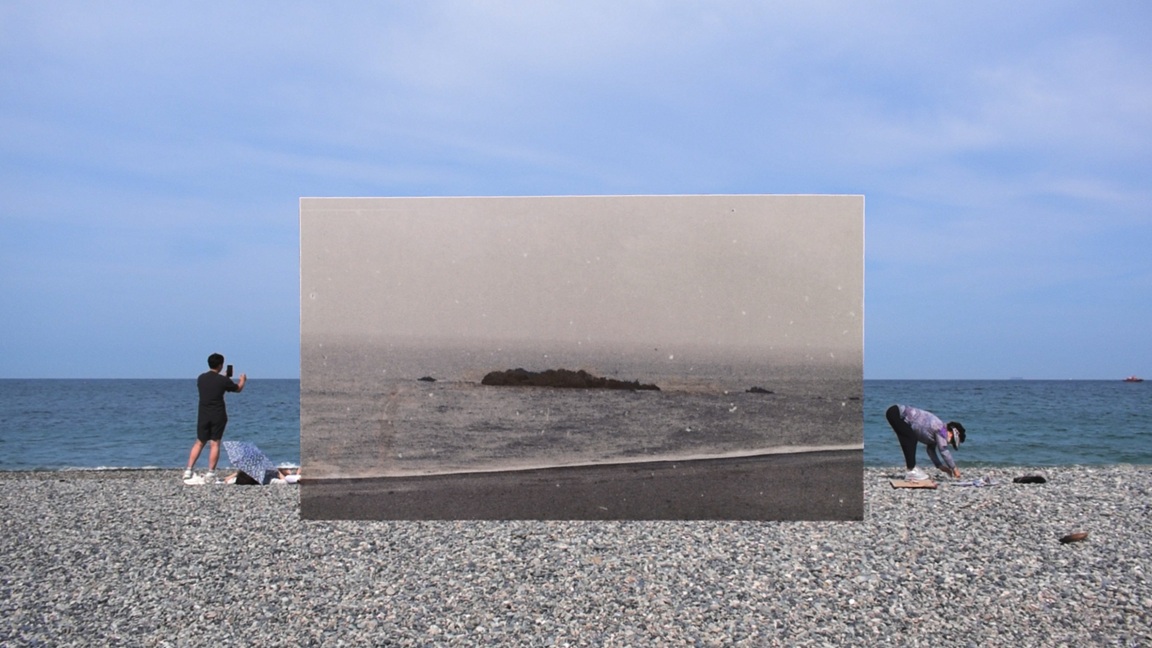

這個充滿特色的片名,來自德布西創作的鋼琴曲(注9),宛如詩行的不完整句子,看似啟發了創作者 Justin Jin-Soo Kim 如何展示,他在慶州南山地區的「無頭佛像」調查。觀眾先是看見一座無臉的佛像,立於高清的自然風景,一隻手貿然伸入畫面,拿著黑白的舊相片,將佛像的過去身影,疊於現在的彩色數位影像之上,讓眼前的螢幕立面,變成綠幕合成的透寫平面,而圓形剪紙則變成寺廟上方的月亮。由人工拼貼、佈置而成的風景,如同緊跟在標題之後,貼上的樂曲集標題,補上了缺失的表語:月落的寺院,那是「影像」(Image)(注10)。

佛像「無頭」的原因,有一說是身首接合處較脆弱,發生地震就可能斷裂,也有人認為,這是蒙古入侵期間的破壞,或到了後世,佛教被儒教政權視為威脅的結果。當 Justin Jin-Soo Kim 對這些經常看到的佛像產生好奇,就在研究過程中,發現日本殖民時期,也有人嘗試拍攝佛像的照片。他在映後提到,自己盡可能用相同的構圖,去捕捉散落南山各地的墳墓、寶塔和佛像,一一走訪、比對當下與過去的拍攝意圖,以及百年常駐在此的佛像,推測如今不存在的面容,視線方向所能看到的廣闊風景。

於是,每一鏡頭都是來自某人或某座佛像的觀點,並於鏡頭時長內,讓遊客和生物的動,對比佛像視線的固定不動,或讓佛像受人狎玩、囚禁的昔日,對比今日作為文物維護的景況。可是,對於一無所知的觀眾,很難察覺個別風景的來由和位置變化,字幕中異地共時的歷史描述,起初也看不出關聯,意義始終無所定錨。直到片末,由無數風景合成的 3D 模型,才揭開這個計畫的狂野內核:不斷挖掘過去的創作者,近乎執著地蒐集,不同時間、角度和立場的觀看與被看,推想或狂想影像構成的圖形,即使細節缺失、遠離現實,也能跨越個體和時空限制,共同創造對慶州南山的感知形式。

暫停與不知的策略

實驗電影創造特殊感知,激發想像的同時,來自當代藝術的錄像作品,對「影像」的功能和效果,秉持慎重的懷疑態度——在資源枯竭、種族滅絕和戰爭陰影籠罩的世界,在資本主義高度發展的現代都市環境,在深偽技術的覆蓋下,失真過譽的主觀感知和影像工具,會帶來什麼樣的未來?

關於末日時分的思考,藝術家 Ji Hye Yeom《最後一晚》(The Last Night,2024)從英國詩人 John Donne 的名句「假如現在就是世界的最後一晚?」(注11)為引,表達對無限延長最後時間的渴望與絕望。在這裡,高清的動態影像,代表加速通往滅絕的時代。不過,在地平線浮現以前,表演者慎重閱讀一張張只有不明空景的相片。選擇靜照並非不合時宜的懷舊,而是在加速時代中,當內容變得同質且無關緊要,影像僅只是時間的缺口,此時,也只有無意義、靜止性和中斷,才能賦予影像存在的真正價值。

相似地,藝術家 Chang Younghae 的《安妮》(Annie,2025)以 AI 生成影像,打造在長鏡頭中,從遊戲廣告、美軍凌虐戰俘和流浪犬,到以色列軍方利用 AI 程式,生成無謂濫殺的轟炸目標,合成一幅駭人的世界圖像。然而,連續變形的終點,卻是 CPR 訓練假人「安妮」帶有笑意的臉孔,鏡頭停在空洞的眼神,或正因它的視線,才停下異質增生的流動,中斷多巴胺分泌的刺激,阻止人們在失控沉溺中對危機的無意識。

上述作品都有著影像論文(video essay)的外觀,影像呈現多貼合旁白敘事和研究論述,因此,即使脫離原有的展映環境,也不至於太過偏離策展脈絡。不過,在一眾入選的錄像裝置作品中,藝術家 Yelim Ki 的《公主》(Princess,2024)卻給人出乎意外的體驗,為觀眾的理解帶來挑戰。

正弦波輕刺耳朵,模糊中色燈交替閃動,為綿延的獨白奠定基礎。男子毫無起伏的語氣,描述一個對終結無比遲鈍的時代,像素是一切的最小單位,因此幽靈一般的人或人一般的幽靈,互為充分必要的條件,而「公主」則是必須被綁架的存在。其實,我幾乎不記得他叨念了什麼,只留下自圓其說的傷感印象。不過,與迷樣獨白相反,這位名為 Xana 的男子,在獨自生活的公寓,做運動、吃水果的身影,都給人相當日常的現實感,儘管他的名字來自手邊的老舊錄音機,一句文法不自然的拒絕:「Xana, you’re speaking at the wrong door」,而根據設定,這是他所知關於自己的唯一記憶。最終,不穩固的自我認知,不斷受 AI 生成的仿造聲音干擾、侵蝕,在光源閃動的疊影中,破碎的話語也失去了它的指涉對象。

《公主》乍看以相對線性的敘事結構,包裝近未來的科幻故事,然而,這件作品原有的設計,其實結合了四組不同波長、顏色和透明度的燈具,組成的聲控裝置,各自對不同聲響給予回應,但不定閃動的光線,也可能對投影造成干擾。也就是說,本作在電影院和藝術空間,有明確的部署差異,呈現截然不同的體驗,可是,也許不必然有優劣之分:如果在電影院的體驗,依賴我們對退化話語「不可能的解讀」,來理解聲音象徵的人類主體意識,外化至 AI 模型的不可逆過程,瓦解傳統對「人性」的理解。不過,我想像若是置身展場,人聲分散至實體空間,往來錯落的聲響和照明,使能見度和注意力同步消退,將帶來更徹底的「不知」(the not knowing)的樂趣──和後真相時代的偏執焦慮,背道而馳的態度與力量,也許將是最為「實驗」的時刻。

面對多變弔詭的媒體生態,時刻掙扎的生存現實,強調「不知」或「保持未知」,以積極悅納未來的不確定性,作為當下的詮釋行動,我認為可以連結到藝術家 Cho Hye Jeong 和 Lee Eun Jung 製作的紀錄片《Annyung!》(2024)交出如今少見的直觀回應。

一開始,銅鈸悶聲作響,感性的磚牆、老字號餐館和路邊盆栽,寄寓在黑白靜照的風景切片,直到有人掛上布條,將鏽蝕、剝落的質感轉印下來,而這個來自過去藝術行動的記錄,如今成為抵抗遺忘的手勢。接著,由訪談構成的聲音敘事,結合舞者的身體表演,表達在驅逐、搬遷和重置中,逐漸失去所指的地方記憶。我們得知一處在首爾永登浦區,名為「Indi Art Hall Gong」的藝術空間,在 2021 年底被迫關閉,在這之前,此地原是殖民時期的廠房遺跡,自 2012 年有藝術家的進駐和翻新營造,才為舊社區注入新的氣象,然而,都市無盡的擴張工程,加上地區形象的提升,也招致都市縉紳化的介入,長年在此的商家和住戶一夕失去立身之地。

如今,藝術空間搬遷到新的地點,改名為「GONG-gan TOU」。不過,在取代舊址建起的資訊產業中心之前,我們看見男性舞者的徘徊,然後,在輕快的鍵盤聲中,邁開腳步、甩動手臂,如同「annyung」在日常語境的雙重語義,展開既是簡潔的告別,也是迎接新相遇的步行。從前往新址的路上,舞者鬆弛延展的身體,刻意避開導航中的最短路徑,反而在巷弄之間繞路前行,如同以身體作為空間實踐的尺度,短暫的佔據、介入,並偏離以標準化之名的壓迫,同時間,這段起源消失的「遷徙」,也是一種宣告,體現記憶的持有者、參與者和紀錄者,以及潛在的後至者,共享並共同實踐未竟的抵抗。

解離的感覺形式

本次的焦點影人單元,策劃韓國藝術家車在民(Jeamin Cha)的作品回顧。對於當代藝術觀眾來說,車在民絕對不是生面孔,自 2010 年以來,她的視覺藝術和動態影像作品,就遍佈韓國及世界各地的重要場館。車在民在現場說到,自己的作品其實有一定的連貫性,因為她會將某一次作品沒能解決的部分,挪到下一個計畫處理,甚至是「砸毀」前作才能繼續創作。因此,本次在影展密集觀看她的歷年作品,便是一次重要的機會,不僅可觀察藝術家的創作軌跡,也能讓人理解她是基於什麼力量,才走到今日,而這一點對她來說十分重要。

首先,車在民早年的作品,主要反映她在成年之後關切的議題。例如,2010 年製作的

《這不是一個問題而是氣球》(It is Not a Question but a Balloon)始於當時對爭議人物林秀卿 (Lim Su-kyung)(注12)的好奇,由於她在還是大學生的年紀,就涉險非法從東柏林入境北韓平壤,在南韓社會引起軒然大波。

作品分成兩個部分:第一段,一顆在草地上隨風擺動的氣球,用線繫在一疊傳單和一個計時器上,同時,林秀卿本人的聲音,透過音質粗礪的對講機,念出當年報紙上的專訪內容,並修正過去錯誤刊載的資訊,最後,如同當年的年輕氣盛,她向大眾直接發出提問:雙方到底為了「統一」做過什麼努力?為什麼一介平民的行動,會為局勢帶來這麼大的緊張?有趣的是,來到第二段,原先在草地上逡巡的氣球,一時卸下「意識形態」與「時間」負重,在首爾上空高飛而去,作為車在民從自己所在的當下,對過去提問的無聲回應。對於車在民這個世代的人來說,生活中很容易忘記,自己實際上身處於分斷(division)的情境,而透過自己的經驗,去認識過去歷史的行動,正如同遠飛的氣球,踏上無目的地的旅程。

此外,構成今日社會的個人責任、勞動情境,以及都市遷徙的現象,也是車在民這時創作的重要主題。例如,最早的作品《夢遊者》(Sleep Walker,2009),也是以兩段式結構,以在開闊商場夢遊舞動的人,比喻因都市縉紳化迫遷,而被剝奪得以安睡住所的階級弱勢。或去年在基隆美術館展出的《綠幕與迷宮》(Chroma-Key and Labyrinth,2013)從觀察式的長鏡頭,移轉到綠幕前的局部特寫,將工人安裝電纜線的手部動作,從原有脈絡和持有的工具分離出來,剩下手腕演出相同的動作。藉此指出資方慣於將個人,抽象化為可控制、分配的生產力,展現在現代都市生活,受到隱匿的基礎建設和勞動實況。

之後,車在民的創作可以分出兩條主要軸線。一方面,關於資本主義、心理學和精神疾病的診斷,如《艾莉之眼》(Ellies’s Eye,2020)始於她在舊金山駐村時,對當地政府提供的心理資源,和當時的AI科技發展研究。同樣有著「艾莉」的名字,片中雙頻道的設計,卻是分別來自一隻比特犬,在空間中游走的主觀視野,以及 AI 心理師程式,裝載穩定器進行偵測的視野。再一次,以兩種敘事或兩種感知,呈現同一空間再現上的落差,以至於視線交會的瞬間,便成為問題的開端,藉此質疑人類渴望對存在事物,進行辨識或診斷的衝動,而意圖將人類心理客觀化、外部化的風險。

另一方面,則是有關身體和(女性)性別的主題。某種程度上,兩者皆是探討社會治理術(governmentality)的演變,以及個人如何感知與應變的結果。車在民也提到,自己的作品雖然總是關乎公共議題,但真正驅使她進行研究和創作的動機,其實總是出於個人的生命經驗。成長於政治陰影籠罩的慶尚道,成年後來到首爾發展的她,對於自己是誰,韓國社會又是什麼,產生很多疑惑與混亂,而藝術創作一直是她賴以釐清思緒與感受的方式。最切身的例子,即是近期的代表作《無名症(修補版)》(Nameless Syndrome Patch Version,2023)(注13)。

「無名症」指的是在現代醫療情境下,無論是基於技術限制,或是現代醫學主要依賴視覺化與數據化(datafication)技術的解讀,而無法捕捉實體的患病部位,因此未能被診斷與命名的神秘病理現象──大多出現在女性身上。在這樣的條件下,患者化為言語的訴說,成為我們理解病痛,唯一可信賴的途徑。

於是,車在民將調查過程中,採訪到九位受訪者的個人經驗,以及出自醫學、文學、社會科學、藝術史文獻的引文,化為旁白。當中,作家艾米博科維茨(Amy Berkowitz)和安妮博耶(Anne Boyer)的文字,看著格外驚心。前者的《壓痛點》(Tender Points,2015)以纖維肌痛症(fibromyalgia)的診斷標準命名,後者則是在被診斷乳癌之後,一面進行治療,一面將環繞自我與癌症的複雜感受,寫入她的得獎作品《未死之身》(The Undying,2019)(注14)。疼痛、不適與重症的診斷,只是她們開啟自我陳述的開端,且總是與作為女性的生命經歷,日常承受的身心暴力、壓抑,以及因偏見而起,在診斷上的差別對待相連。如同兩者交織多層文本的手法,本片亦以互相呼應、補述而成的第一人稱「我」,暫時統合了外國作家、學者,以及居住在首爾,深受未確診病症折磨的受訪者和藝術家自己,多種相似卻相異的身心經驗。

觀影當下難以辨識發話者的身份,僅能在片末詳列的註腳,稍事瀏覽文字的出處。關於側重文字、言語的傾向,車在民解釋自己並非一開始就偏好散論電影(essay film)的形式,更多時候是「不得不說」的情況,唯有找出所有相關的說詞,並將它們聯繫起來,才得以體現「不具語言」也「無法命名」的事物。

語言成為女性個人表達的重要途徑,然而,我們在影像中看到的,卻是受訪者參與乳房X光攝影、聽力測試、助聽器製作,和水指壓(watsu)治療的過程。在這裡,執行檢驗的專家,與受試的對象,兩方身影交疊倒映在鏡子、窗玻璃和水花之間,同時忙於閱讀影像和字幕的我,看著人聲吐露的思緒,和眼前僵直的身體,產生解離一般的落差與隔閡。光是鏡位和時長的掌握,便能體察藝術家的用心:從觀察影像切入,卻不全然依賴影像,即使參與拍攝的人,都同意一定程度地暴露身體或身份,但藝術家選擇的構圖,恰當地在全身與上半身的局部特寫,人的正面、側身與背影之間交替,不讓被攝者的姿態與神情,成為觀眾做出判斷的證據。正如在聲音敘事裡,旁白不斷強調技術提供的「可見性」,無法真正解釋受訪者的實際感受。

從異化到視覺機制,與身心感知的落差,車在民的作品勾勒出當代韓國社會,在階級、年齡和性別多種權力關係交織下,陷入解離的人類生存常態。在這之中,所幸有《原地演習》(Maneuver in Place,2022)為我們帶來十分可愛的例外:在人們因疫情封鎖,而長久分離的世界,一間乏人問津的二手書店,被三頻道分割的不同聲響、姿勢和擾動現狀的嘗試,化為此起彼落的愉快合奏,每一道看似孤獨而微不足道的發聲,都成為觀眾耳中震耳欲聾的呼喚。■

.封面照片:《漆室》電影劇照;Heehyun Choi 提供