【2024 雄影】跨越日常,進入理智的邊界之外──專訪《仇雲殺機》、《蛇之道2024》導演黑澤清

2024 高雄電影節以「2x2:1998 VS 2024」為題,選映日本導演黑澤清的四部劇情長片作品,分別是 1998 年創作的《蛇之道》(Serpent's Path)與《蜘蛛之瞳》(Eyes of the Spider),和 2024 年創作的《蛇之道2024》(Serpent's Path)與《仇雲殺機》(Cloud)。相隔 26 年,兩個時間點遙相對望,透過四部不約而同以「復仇」為背景的故事,串聯黑澤清在不同製作模式、創作狀態下的變化與思考,也勾勒出「日常」的不安定成分,與潛伏其下的湧動殺機。

甫獲法國藝術與文化勳章授勳肯定,於東京藝術大學大學院映像研究科任教的黑澤清,在 2020 年與兩位曾經指導的學生濱口竜介、野原位共同編劇由 NHK 製作的二戰電影《間諜之妻》(Wife of a Spy),獲得威尼斯影展最佳導演,其在電影藝術的成就無庸置疑。時間回到 90 年代,以粉紅電影《神田川淫亂戰爭》(Kandagawa Pervert Wars,1983)踏入電影製作的他,有段時間潛沉於「V-Cinema」(錄影帶電影)製作,而 1998 年正是黑澤清告別錄影帶創作,轉向國際影展的關鍵時間點。

興盛於 90 年代的日本「V-Cinema」電影,主要依靠錄影帶出租店運作,並不以院線上映為發行渠道,或是小規模上映之後便迅速下片,電影題材以幫派、極道等類型為主,以低成本預算製作,透過出租店出租率來回收成本。小規模製作與相對單純的規格,也讓「V-Cinema」成為如黑澤清一般的電影創作者,有機會在商業保護傘下實踐電影想法的園地,與黑澤清在 90 年代「J-horror」浪潮中合作的編劇小中千昭曾指出,在錄影帶電影的拍攝現場碰到創作限制,意外讓黑澤清能以出其不意的實驗性手法化險為夷,並沿用到後續的執導經驗。

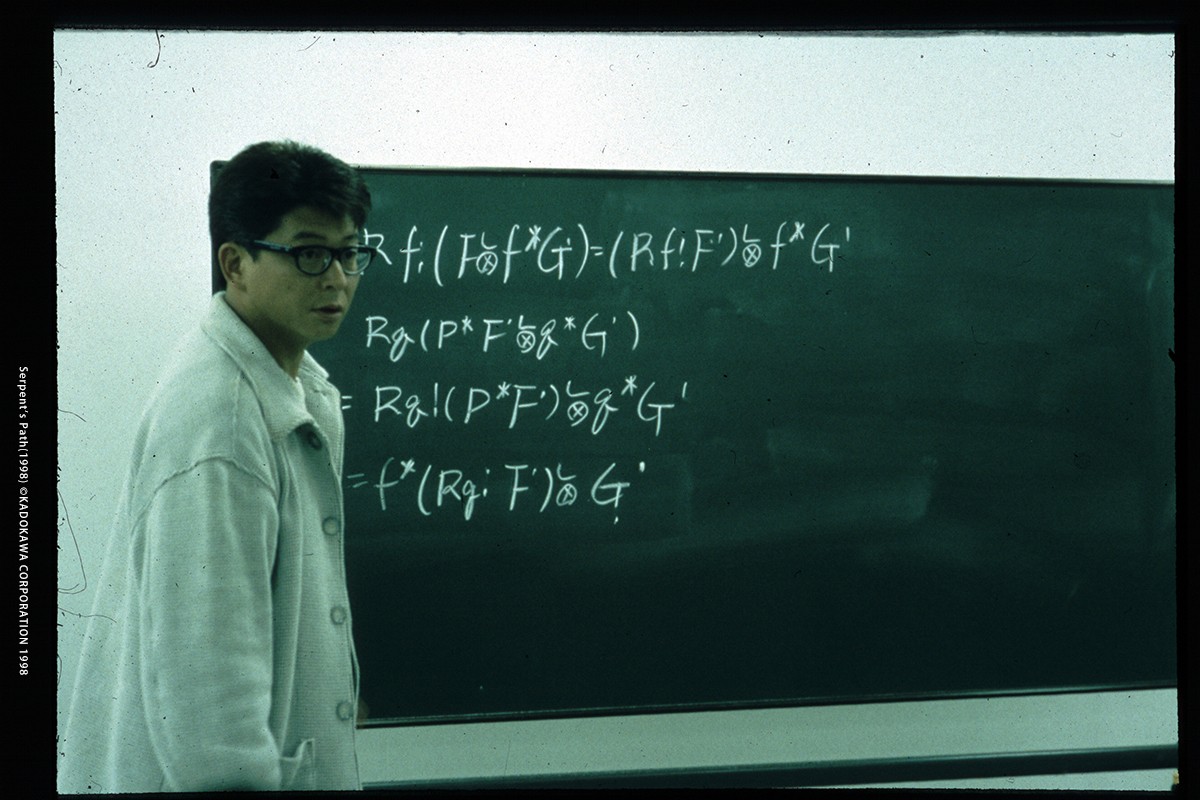

90 年代後半葉,時間正值國際影展對「日本新銳導演」興起重新發現的興趣。在 1997 年拍畢「V-Cinema」《復仇:命運的訪問者》(The Revenge: A Visit from Fate)與其續集的黑澤清,帶著延續系列發展的企劃前往大映公司,意外獲得更為完整的預算,執導使他受國際影展肯定的生涯代表作品《X物語》(Cure);而隔年的《蛇之道》與《蜘蛛之瞳》,便是他在離開錄影帶電影創作之前的最後兩部製作,皆由當時「V-Cinema」市場的明星哀川翔主演。

《蛇之道》描述一名急切為女兒復仇的父親,在神秘數學老師新島的協助下進行追兇,復仇過程卻不斷牽連出新的目標;《蜘蛛之瞳》則描述一名成功為女兒復仇的父親,在復仇結束之後身陷巨大的虛無,因此遁入新的惡業。同以「復仇」為題,卻皆開啟對此的非一般探究,而同樣為哀川翔主演,描述警探面對童年滅門夢靨的《復仇:命運的訪問者》,又隱隱為此系列創作的前聲。

《X物語》之後,黑澤清開啟不同方向的生涯發展。前進柏林影展的《人間合格》(License to Live,1998)由西島秀俊與役所廣司主演,敘述一名從長年昏迷當中甦醒的青年,在重生的日常中,嘗試彌補失去的人生。在坎城影展世界首映的《神木》(Charisma,1999),則敘述警探在一起人質挾持的創傷事件結束後,遇見一棵受到眾人信仰的神木,以此展開一段複雜的森冷寓言。最後,威尼斯影展選映的《荒涼幻境》(Barren Illusion,1999),則深入描繪青年孤寂與日常的駭人瞬間,往後黑澤清於「J-horror」浪潮中技驚四座的諸多手法,可在這部冷冽的小眾作品中窺見一二。

跳脫類型陳例,並將故事帶往作者內心對命題的深入探索,從粉紅電影、幫派電影、恐怖電影,到未盡的科幻電影與戰爭電影,不同主題下,黑澤清的電影生涯持續向前,也不時見到過往電影的痕跡或合作對象再次出現。2024 年,在黑澤清的兩部新片中,我們能見到曾與其合作砍殺驚悚片《地獄保安》(The Guard from Underground,1992)的松重豐客串《仇雲殺機》神秘角色,在《人間合格》飾演迷惘青年、往後數度合作的的西島秀俊也出現在《蛇之道2024》,隱隱得見黑澤清生涯作品的相互呼應。

本期《放映週報》在 2024 高雄電影節的活動空檔,於高雄的影展現場與黑澤清導演進行專訪,以他的兩部新作為核心,觸及其對劇本改編、場景設計的思考,並也邀請他談及在 90 年代生涯轉向時間點,接觸臺灣電影的啟發。本文並未對情節進行詳細揭露,但仍有對電影中關鍵場景的描述與討論,請讀者斟酌閱讀。請見以下訪談紀要。

※※

──本次高雄電影節放映的四部作品,回望您的兩個創作時間點,其中,《蛇之道2024》直接改編自 1998 年的原版《蛇之道》,想先請您分享改編《蛇之道》的契機。

黑澤清(以下簡稱黑澤):最早的機緣來自法國的電影公司,他們在大約五年前詢問我,有沒有甚麼我過去的作品,是會讓我想去法國重拍一次的?當時,我的選擇就是《蛇之道》。

不過,我以前從沒有認真考慮過「重拍自己的作品」,當時只是直覺性地給了《蛇之道》這個答案。但是,我在之後仔細地思考,為什麼自己想要翻拍這部電影?我想是因為這部電影的劇本完成度很好,但編劇並不是我本人,而是我的朋友高橋洋先生,也就是以《七夜怪談》(Ringu,1998)聞名的編劇家。

《蛇之道》是高橋洋的原創劇本,正因為這個故事非常完整,我在事後覺得,這更像是高橋洋的作品,其中有太多高橋洋獨特的個性。當然,我非常喜歡這部電影,但總是感覺這不完全是我的作品。所以,如果有再一次機會,我想重新創作一次《蛇之道》,並且當成自己的作品來創作。

──在《蛇之道2024》,觀眾會注意到許多《蛇之道》情節、視覺元素的沿用,包括錄像裝置、並列屍首等。然而,儘管在兩個版本當中,關鍵角色新島的神秘性都難以忽視,但《蛇之道2024》的新島小夜子似乎與原版《蛇之道》不盡相同,她的最後凝視讓人相當在意。請與我們談談您對角色的改編。

黑澤:是的,前面說到,高橋洋的劇本非常好。不過,因為獲得這次改編的機會,我便重寫了劇本。

我的做法是,我不想更改的部分,就依照原版進行,我只修改我想修改的部分。其中,最大的改編就是哀川翔飾演的新島,這個角色當時像是一個「復仇機器」,而不是一個「人類」。這確實非常有高橋洋的風格,但如果是我,我會希望展現小夜子身為一個人的部分,仍然有人類的情感與迷惘。這是我這次做出最大的改編。

另外一個重要改編是,小夜子這個角色從原版《蛇之道》的男性(哀川翔飾演)轉變成女性(柴崎幸飾演),我原先不覺得性別轉換本身會對故事造成影響;不過,敘事卻隨之發生變化。兩個版本的故事都圍繞著為女兒復仇的主角,在原版當中,主角的妻子並沒有出場,而改編版本的《蛇之道2024》則讓主角妻子扮演重要角色;因此,我也讓小夜子的丈夫在電影中出場,故事最後的走向,就往這樣的「關係」去發展,主角逐漸往自己伴侶的方向前進。

所以,在 V-Cinema 的原版《蛇之道》裡面,最後以哀川翔的臉部特寫來收尾,觀眾看到他望著即將要復仇的對象。那是一個非常冰冷、無情的眼神,單純是鎖定了復仇的目標。其實,新版的結尾也是一個相似情節,但兩個角色的關係不同,小夜子望向的是一個與她如此親近的對象,其中除了冷酷之外,眼神中還有多一絲「情感」,因此產生出「絕對不讓這個男人逃脫」的意志。這應該是其中最大的區別。

──在原版《蛇之道》的故事當中,復仇過程的延續性佔有主導位置,而不是結果;動機似乎可以被創造。其中,身為主角動機的女兒僅在錄像中出場,電影結尾的關鍵錄像,也在模糊的畫面中結束。可否與我們談談,是否有意引導觀眾懷疑事件的真實性。

黑澤:無論是原版或重拍版,在故事中,角色們都確認錄像是有拍到東西的;但是,在電影裡,觀眾確實並沒有看到關鍵的畫面,你只會看到攝影機在往前走,畫面中是一個空蕩的房間與一些擺設,或許,就此理解這個故事是虛構的,或是暗示一切都並未真正發生過,對我來說也是一個很有趣的詮釋。這可能也是我所說的:高橋洋的風格。

回想起來,在高橋洋的劇本當中,最後只寫到新島要向主角展示這個關鍵的影像,接著便結束。然而,實際上有沒有做出這個展示,在劇本中沒有寫出來。我在看完劇本之後,覺得這並不夠完整,於是我便選擇把那段影像拍出來,但並不是拍出影像的內容,而是像剛剛說的,拍出一個空無一物的影像,並在事件真正發生之前結束它。所以,不管是我,或是高橋洋的劇本,可能也就在此處交織在一起了。

──我們經常聽聞 V-Cinema 在製作時的侷限性,也反而因此激發許多創意。這次重拍《蛇之道》的經驗,或許是少見將 V-Cinema 時期的作品,以更加寬裕的規模重製。是否能請您談談拍攝經驗的差別。

黑澤:嗯,其實我並沒有對預算、拍攝天數有特別的意識。這次《蛇之道2024》是在法國拍攝,而法國電影的工作系統與方法,跟日本原本就有很大的差別。另外,以法國電影的標準來說,這部電影也算是一部低成本製作。所以,我反而沒有特別去在意到製作規模的差異。

──接著,想談談另一部新作《仇雲殺機》。在原版《蛇之道》或是《復仇:命運的訪問者》,您在 V-Cinema 時期執導的幫派電影皆常於廢棄工廠進行槍戰。這次《仇雲殺機》在前半段進行心理懸疑鋪陳,逐漸走向後半段的工業區槍戰,帶來故事結構方面的驚喜。是否可以談談這個組合的效果。

黑澤:我原先並沒有特地想要結合不同的類型電影,而是回到劇本創作,描述一些原先看似無關的普通人,因為某些微小因素,最後彼此暴力相向的故事。這個微小因素累積的過程,在我看來是非常漫長的,需要讓這種因素逐漸累積,越來越多、越來越多,最後一口氣爆發。在這個過程中,前段的鋪陳自然會呈現出懸疑的形式;而在尾段爆發之後,就會是另外一種感覺。

當然,談到暴力相向的情節,在日本電影中,如果角色是刑警、極道或殺手,這種暴力就能變得非常自然,但這並不是我想做的。我這次想做的也不是有奇幻色彩──比如外星人來襲──那樣的暴力。我想做的是描述一群日本的「普通人」,在一個寫實環境下,發展出極端的關係。要描寫這個關係,中間的過程,就會很自然地變成各位現在看到的樣子。

──看您的電影,我會特別在意角色搭乘交通工具的場景,通常是房車或公車,像是跟隨角色一同通往某個幻境的過程。在《仇雲殺機》當中,結尾使用相似的正面拍攝與投影方法,配合菅田將暉的特寫鏡頭,看起來非常嚇人。能否與我們談談,您如何設想並構成這個地獄般的意象。

黑澤:的確,在台詞裡面,也有提到「這裡是地獄的入口」這樣的話。在發生前面那些非常慘烈的事情之後,主角吉井無論去到哪裡,外在景象已經不再能映入他的眼簾,他的眼裡也不再會出現所謂的風景。

這場戲使用螢幕合成(注1)的方法來拍攝,當時有想過使用實景影像來合成在這場戲當中,但是,最後沒辦法拍攝到能夠反映出吉井心境的街頭影像。既然如此,我便決定使用一種抽象的方法,用天空中的雲彩來表現,但也真的是實際拍攝出來的。觀眾會看到,他的周圍被雲朵包圍,而遠方有一些影子出現,似乎是東京、似乎是高樓大廈?而他們正要往那個方向移動。至於,吉井的心境具體到底是甚麼呢?我想這個就交給觀眾去判斷,但我做出我認為是最符合吉井心境的表現方式。

──那場戲讓我想到您的《回路》:「在末日之際,與朋友一起」;當然,兩者意義可能大相逕庭。想連帶詢問,《回路》與《仇雲殺機》都出現「網路」做為故事背景,您在《回路》描繪的「網路」像是不穩定的感染渠道,而在《仇雲殺機》,當代人對於透過網路生存卻已經習以為常。能否談談您時隔 20 年的觀察?

黑澤:結論上來說,我認為網路並沒有善或惡的本質。在創作《回路》(Pulse,2001)的時候,網路當時還是依靠撥接數據機在運作,連接到的畫面也非常地不清晰。所以,會產生一種感覺:「到底連到了甚麼地方去呢?」這種不確定性讓人害怕。但是,現在網路已經是所有人都在使用的裝置,就只是一個方便的工具,不再有讓人畏懼的特性。

問題還是要回到「人」。網路可以將人小小的情感——不論是善意或是惡意——加以放大,再把它通通聚集起來。如果這樣的工具是用在好的方面,可以改善許多事情,但也有假新聞,或是某種關於絕望念頭的負面情感在流竄。這種將情感「巨大化」的過程,因此製造出非常危險的局面,所以還是會讓問題回到「人」的內心。

不同國家、不同世代的人,可能會有不同的想法,但在日本,我認為存在著對於未來的不確定性。眾人的心中存在負面與消極的想法,而且正在擴散與擴大。這讓我感到不安,我認為是非常恐怖的。

──在過往訪談中,得知導演曾在《蜘蛛之瞳》裡面參考楊德昌電影的溜冰元素。這次特別注意這個部分,是否是阿部貞夫飾演的角色,在公司裡溜冰的段落呢?也不免俗地想請導演再談談,90 年代的臺灣電影如何跨海對日本創作者產生啟發?

黑澤:啊,確實。《蜘蛛之瞳》已經是很久以前的作品,我原本已經要忘記了,但這樣一說,我又想起來,那時候確實是在參考楊德昌導演作品裡面的場景,讓角色在室內穿著溜冰鞋演戲。我在 90 年代拍攝 V-Cinema 的時候,完全沒有想到這些東西有一天會被臺灣觀眾看到,既然如此,我就大膽地參考楊德昌。沒想到今天《蜘蛛之瞳》竟然在臺灣放映,被大家看到這幕,這是我的失策。

其實,提到 90 年代,因為年代久遠,我的記憶有點模糊,但當時的臺灣電影確實帶來很大的啟發。不只我在內,好比是枝裕和導演、青山真治導演,都強烈地受到臺灣電影影響與刺激,臺灣電影確實是我們當時的範本。

在 1980 至 1990 年代開始拍電影的日本導演,普遍會有一個想法:「日本電影非常地無聊。」當然,不是說所有的日本電影都很無聊,但可以說是絕大多數的。後來,我們得到一個結論:日本人本身就很無聊,所以,拍日本人的電影也成為無聊的電影。那時候,我們看歐洲電影,感受到歐洲街道多麼地有趣、歐洲人也多麼有趣,歐洲電影自然也很有趣。這是我們在 80 年代開始就有的一種絕望,一直揮之不去。

然而,打破這種觀念,讓我們發現日本電影可以不只如此的,正是臺灣電影。比如說侯孝賢導演、蔡明亮導演、楊德昌導演,他們的作品,拍出來的人物、街道與風景,都跟日本相像。但是,他們拍出甚至能超過歐洲電影的有趣電影,這給我們那一代的日本導演許多勇氣──原來我們也可以這樣去拍日本電影。可以說,我們那代有許多導演,就是透過模仿臺灣電影來去進行拍攝。不只是我,我相信許多人都是這樣。

──訪談最後,想詢問一個比較不成熟的問題。當我看您的電影時,總是不自覺地希望理解電影中許多難解的意涵,卻又同時因為其中的影音調度,接收感官方面的震撼。對您來說,電影是一個建立在感受上的經驗,或更是一個建立在理智上的經驗呢?

黑澤:原來如此,這是一個不容易回答的問題,但答案可能出乎意料地單純:電影是不能僅用理智去理解的,但這不代表我們應該將電影完全寄託給感受。

雖然依循感受去觀賞也可以,但即便我們「不可能完全用理性去分析電影」,這個過程卻仍然別具意義。理性會受到電影的影響,產生混亂與扭曲,而這是一個非常寶貴的經驗,因為我們會發現理性是如此脆弱又多變;而僅僅是因為能夠得到這種經驗,我認為盡可能地理性觀看電影,仍然會產生巨大的意義。■

.封面照片:《仇雲殺機》、《蛇之道2024》導演黑澤清;2024 高雄電影節提供