【GODZILLA FOREVER】告別國族主義斷裂創傷的鎮魂曲:從《哥吉拉》到《哥吉拉-1.0》

編按:2023 年 11 月,國家電影及視聽文化中心策畫「響徹世界的吼聲GODZILLA FOREVER」,選映包括 1954 年初代《哥吉拉》在內的八部作品;同月,日本導演山崎貴作品《哥吉拉-1.0》也於日本院線上映。本期《放映週報》刊登作者陳志軒評論一篇,以「原子彈」與「戰爭」兩大反思,將《哥吉拉-1.0》與首部《哥吉拉》電影參照對讀、細究兩部電影不同的歷史對照之餘,也就作品本身的現實指涉,提出「特攝電影」在現實關懷的未竟之路。請見本篇評論。

※※

東寶哥吉拉電影系列的最新作《哥吉拉-1.0》(Godzilla Minus One,2023),在「歷史時間」上做出了與以往系列全然不同的創新,把故事的時間提前於初代電影中設定的 1954 年,一口氣來到二戰剛結束的 1945 至 1947 年間。

標題中的「-1.0」傳達了本片的創作發想:在戰後歸零的日本,因哥吉拉的來襲再度歸於無;雖然實際的故事內容,並不是描繪日本如何更加跌入深淵,而是關於日本如何站穩重新出發的腳步。本片中哥吉拉登陸日本本島的時間點為 1947 年 5 月,也正好是通稱「和平憲法」的新日本國憲法實行的日子。因此在那個時代下的日本「歸於零,要再重新出發」的,不只是經濟生產體制與城市的硬體建設,也包含了準備要告別軍國主義和以天皇為中心的國家想像,迎接美國主導下所制訂的新憲法與以「國民」為中心的新國家認同意識形態。

本集對於故事時間點的調動,產生了敘事上新的可能性,但同時也造成了一些限制:那是個戰爭創傷格外清晰的年代,卻意外的也是個對原子彈「陌生」的年代。就在這樣的時代設定條件下,本片中前來破壞日本的哥吉拉,成為了平復日本敗戰遺留創傷的媒介。

一、被跳過的原子彈「歷史」

1954 年,初代《哥吉拉》(Godzilla)電影中,對於怪獸侵襲東京的寫實災難場景描寫,使它因緣際會下成為戰後第一部以全體日本國民為對象,再現「二戰印象」的商業電影。以科技不該用來發展大規模破壞武器的人道關懷為中心,在電影中試著對「原子彈」與「戰爭」這二個相近又相異的主題提出反思。也讓戰爭和核子科技(某些年代中,反思的對象轉向核能發電)成為哥吉拉電影類型規範中的二大關鍵字。「-1.0」的時代選擇,好巧不巧也讓其較為偏向處理「戰爭」這個主題。

1954 年除了是初代《哥吉拉》上映的年份之外,當年三月也發生了「第五福龍丸」,這個在日本戰後反核運動史上的重要事件。戰後日本經歷了一段由 GHQ(駐日盟軍總司令部)所統治的時間,而在那段期間,GHQ 對於大眾媒體中有關戰爭與原子彈的描寫都有相當嚴格的管控,也因此一般大眾對於「原子彈」的認識其實相當有限。隨著 GHQ 於 1952 年撤離,開始出現各樣的「原爆電影」(以原子彈受害者為主題的電影),打開一般民眾對原子彈的認識。1954 年美國在比基尼環礁的氫彈試爆波及了日本漁船(第五福龍丸)後,更引發了一波反核運動(主要針對核子武器)。「第五福龍丸」事件也被挪用進初代《哥吉拉》的故事中,確立了往後原子彈與哥吉拉故事間密不可分的關係。

然而,《哥吉拉-1.0》好巧不巧「跳過」了 GHQ 撤離至 1954 年的這段歷史,回到了媒體報導還處於 GHQ 控制之下的 1945-1947 年間;一個大眾對於原子彈及核輻射污染嚴重性陌生的年代。這使得電影中的角色被迫對於原子彈的核輻射「無感」。因此即便現代的觀眾看到蕈狀雲、浮上的深海魚與疑似輻射感染後,會產生對原子彈、核輻射病變,甚至是 1954 年的「輻射鮪魚」等相關事件的聯想,但不幸的是對那個年代的劇中人來說,這些都是「尚未普及」的概念。

即便電影中有以一個鏡頭,表示 1946 年比基尼環礁的核子試爆引發哥吉拉的變異,但事實上也並沒有日本的受害者存在於那個時空的核子試爆中。因此,劇中的角色對於核子科技的潛在風險幾乎沒有太多的反應與想法,核輻射數值僅是用來偵測哥吉拉路徑的參數,沒有人因環境中的核輻射感到恐懼和不安。即便最後哥吉拉粉身碎骨導致大量的輻射外洩,也似乎不會有任何環境核污染的問題需要擔心。時代背景的設定導致角色對於原子科技無感,也連帶使得「-1.0」無法像 1954 年的初代版本一樣,直接由劇中人的思想與行動來對科技運用在毀滅武器上的倫理問題做出省思。或許有得必有失,也因為如此,本片的重心便可以更加放在另一個關鍵字:「戰爭」之上。

二、未完的戰爭與國族主義遺留的創傷修補

「未完的戰爭」是本片在面對戰爭議題時的重要概念。主角敷島是位臨陣脫逃的特攻隊員,逃至大戶島時遭遇到哥吉拉來襲,卻又因為恐懼而沒有對哥吉拉發動攻擊,導致同島上的友軍相繼犧牲。茍活下來的他產生了對死者的愧疚,這也是他在戰爭中留下的創傷與遺憾。日後敷島藉由對抗哥吉拉獲得一次「彌補」的機會,透過勇於面對哥吉拉並存活下來,處理了個人在戰爭中「不作為」留下的創傷,也終於迎來了屬於他的終戰。這表面上看起來是關於個人的療傷故事,然而由於他的行動正好完整了日本於二戰時未能打完的劇本,因此得以修復創傷的不只是他個人,也包含了因戰敗而產生斷裂的日本國族主義的創傷。

二戰末期,日軍因應戰況擬定了「本土決戰」(ほんどけっせん)做為最終劇本,面對形勢上已擋不下的盟軍攻勢,製訂了透過全體國民參與的「一億總特攻」決戰與盟軍同歸於盡(一億這個數字也包含了當時身為日本殖民地的臺灣人民)。然而由於原子彈轟炸導致日本政府決定投降後,這個計畫就失去實施的機會。敷島的任務是駕駛「震電」誘導哥吉拉至決戰地點。震電是日本在二戰末期開發的新概念戰機,還尚未研發成功至投入戰場,戰爭便宣告結束。因此這架飛機亦是未能參與「本土決戰」的遺留物。

戰爭劇本沒有跑完並不是國族創傷的主要原因,敗戰為人們帶來的創傷是:我們(的家人)到底是為了什麼而赴死?付出了死亡的代價,卻沒有帶來期望的勝利,用來說服人們相信赴死是有意義的軍國主義,又因戰敗,而被認為是錯誤的思想。死者的死在此便完全失去了意義:勇於赴死從崇高的精神表現,變成一種愚笨且「無用」的錯誤。至今我們到底為了什麼而活/死?這是國族主義典範轉移過程中遺留的「創傷」,該如何賦與當時的死者意義,也成為日後日本國族主義形構需一再面對的問題。在擊退哥吉拉的「海神作戰」執行前夕 ,一同參與的秋津要製訂計畫的野田留意參與者們的臉。他認為參與計畫的成員們即便面臨赴死的危險卻仍然充滿笑容,是因為他們的行動這次終於可以「有用」了(役に立つ)。這也回應了舊國族主義斷裂所遺留的創傷與認同危機:可怕的不是死亡,而是赴死毫無意義。

過去對於初代電影中哥吉拉為何要前往東京,一直有二種具歧見的分析解釋:一種是做為二戰的犧牲者要來為戰爭討公道,另一種則是犧牲的士兵回來拜見天皇。不論是那種推論,其立論基礎都是由於哥吉拉上陸後直達皇居才轉身離開。在本作中,哥吉拉第二次上陸預測的位置稍微向西偏離了一些,來到了東寶影業所在的世田谷區,而地圖上標記的點,大致就在皇居與東寶公司的連線之上。雖然不知哥吉拉實際上陸後,到底是會照舊路線往東前往皇居,或是轉向西來強調東寶影業在消費社會下的中心性,但相較於過往「不明原因」的轉向,本次明確的由震電的吸引而偏離了路線,中止了向天皇的拜見或討公道的計畫,繼續去打沒有打完的戰爭。

敷島開著未能出擊的戰機去打完未能實現的本土決戰,消解了國族斷裂遺留的創傷,這也是一場向軍國主義告別的作戰,透過達成宿願讓過去的亡靈成佛離世。在敷島與眾人的合力之下,實現了境內決戰守護日本的同時,也沒有任何一個人在戰爭中犧牲。透過具有正當性的赴死行為消解了舊國族主義遺留的「無意義死亡」的矛盾,讓過去的死者有了意義的同時,人們也不再需要為了追求和平而死。這也是為何敘事上劇中人最後向哥吉拉敬禮的一幕得以成立的原因:做為二戰亡靈象徵的哥吉拉,透過自己的死亡消解了日本舊國族主義破滅下的認同缺憾,讓日本國民得以迎接和平憲法下的新國族主義秩序。

三、人道關懷式的戰爭反省的不足

《哥吉拉-1.0》絕不是一部讚揚軍國主義的電影,雖然它處理了軍國主義遺留下的問題,但它期望擁抱的是和平憲法下的日本式「反戰」關懷。然而,本劇到底如何定義「戰爭」所具備的問題是什麼呢?策定「海神作戰」的野田健治在決戰前夕發表了這一段演說:

「這個國家對待生命的方式太粗糙了。裝甲薄弱的戰車、輕視補給結果造成戰場上戰死的士兵大半是餓死、病死。戰鬥機連最低限度的逃出裝置都沒有,還有特攻和玉碎這種行動,因此這次由民間主導的作戰,希望能以一個犧牲者都沒有為豪。這次不是為了赴死而戰,而是為了活著的未來而戰。」(この国は命を粗末にしすぎてきました。脆弱な装甲の戦車、補給軽視の結果、餓死・病死が戦死の大半を占める戦場……戦闘機には最低限の脱出装置も付いていなかった。しまいには特攻だ玉砕だと……だからこそ今回の……民間主導の今作戦では一人の犠牲者も出さないことを誇りとしたい。今度の戦いは死ぬための戦いじゃない。未来を生きるための戦いなんです。)

然而,戰爭的問題真的只在於沒有給與士兵好的補給、裝備和後援,所以導致他們輕易送命嗎?只從「人命」的尊嚴出發,對「戰爭」做出反思始終是有其不足之處。此種人道主義式的關懷,沒有更結構性地對戰爭做為國家機器的統治暴力提出批判,也使得劇中 GHQ 不出兵的理由對照實史後更顯得荒謬。

制訂海神計畫的野田提到之所以本次行動只能交由民間團體進行,是因為 GHQ 考慮到與蘇聯的敏感關係,所以不能輕易行動。這個解釋給予了很有歷史現實感的氛圍,卻也背離了真實的歷史。因為在 1948 年,GHQ 確實有出動戰鬥機與戰車的紀錄,只是鎮壓的對象不是虛擬世界中的東寶怪獸,而是現實中受雇於東寶影業的勞動者。

1946-1948 年間亦是戰後日本最大的勞工抗爭事件「東寶爭議」發生的時期,在這三年間前後爆發了三波爭議行動。第三波爭議行動起源於 GHQ 為了清理東寶影業中的共產黨員,介入了東寶高層的人事經營,新任社長渡辺銕蔵上任後隨即提出了前後二波共涉及 1,000 餘名員工的大量解雇計畫。

為了反對此次大量解雇,2,500 名勞工佔領了東寶的砧撮影所,並利用攝影用的巨型風扇產生的強大風壓抵抗警方入侵。1947 年東京地方法院做出了中止佔領的假處分,為了協助警察攻破勞工建立的封鎖線,GHQ 派出了 150 名憲兵、一個小隊的摩托化步兵,在機具上出動了三輛 M4 中戰車、六輛裝甲車和三台戰機。也由此流傳了著名的一段話:「天上有飛機,陸上有戰車,沒來的只剩下軍艦了」(上空には飛行機、陸には戦車、来なかったのは軍艦だけ)。為了避免引發日本民眾的反彈,此次 GHQ 介入處理勞動抗爭的事件,在當時的媒體中也沒有報導。

GHQ 不是不能出擊,但是誰會是被鎮壓的對象?若忽略了 GHQ 在歷史上使用軍隊的方式,同時又接受了 GHQ 不應出兵擊退哥吉拉的劇情設定,就讓現實與虛擬間形成了一種詭異的對比:為了追求更大的「和平」,我們可以接受美軍不能輕易出動攻擊危害民眾的惡獸,但我們可以接受美軍前去鎮壓即將被大量解雇的勞動者們。

對於戰爭的反思,若沒有觸及軍隊與統治集團維持統治正當性間的關係,便無法對此種暴力的本質做出更有效的反省。當然對於一部商業電影要求有深刻的社會批判未免是有些緣木求魚,但這或許就是特攝愛好者在宿命上會有的浪漫幻想。

由哥吉拉所開創的日本特撮電影經歷了各種大起大落,從其前身做為戰時宣揚國族主義國策電影的一部份,到戰後哥吉拉做為第一部成功打入美國電影市場的非藝術電影,成為戰後日本國家力量再起的重要象徵。因而開啟了「特攝電影」的類型化以及讓特攝電影做為國家電影產業出口計畫的重點對象。隨著過度澎漲伴隨而來的「兒童化」轉向,讓特攝電影成為「邊緣產業」的同時,也成為因具有左翼運動背景而缺乏工作機會的影像工作者少數能參與的工作;因而即便是兒童向的作品仍然展現出獨特的反戰意識與社會關懷。這些特攝電影發展上的特殊性,使得它們與左翼關懷間存有著一種浪漫又不切實際的期待與連結。因此即便隨著「哥吉拉」這個 IP 因其具備的商品價值日漸強大而更被日本主流國族主義所吸納,但做為此種類型片的死忠粉絲,仍能期待著某一天的某一部電影,社會現實關懷能走出一條不一樣的路徑。■

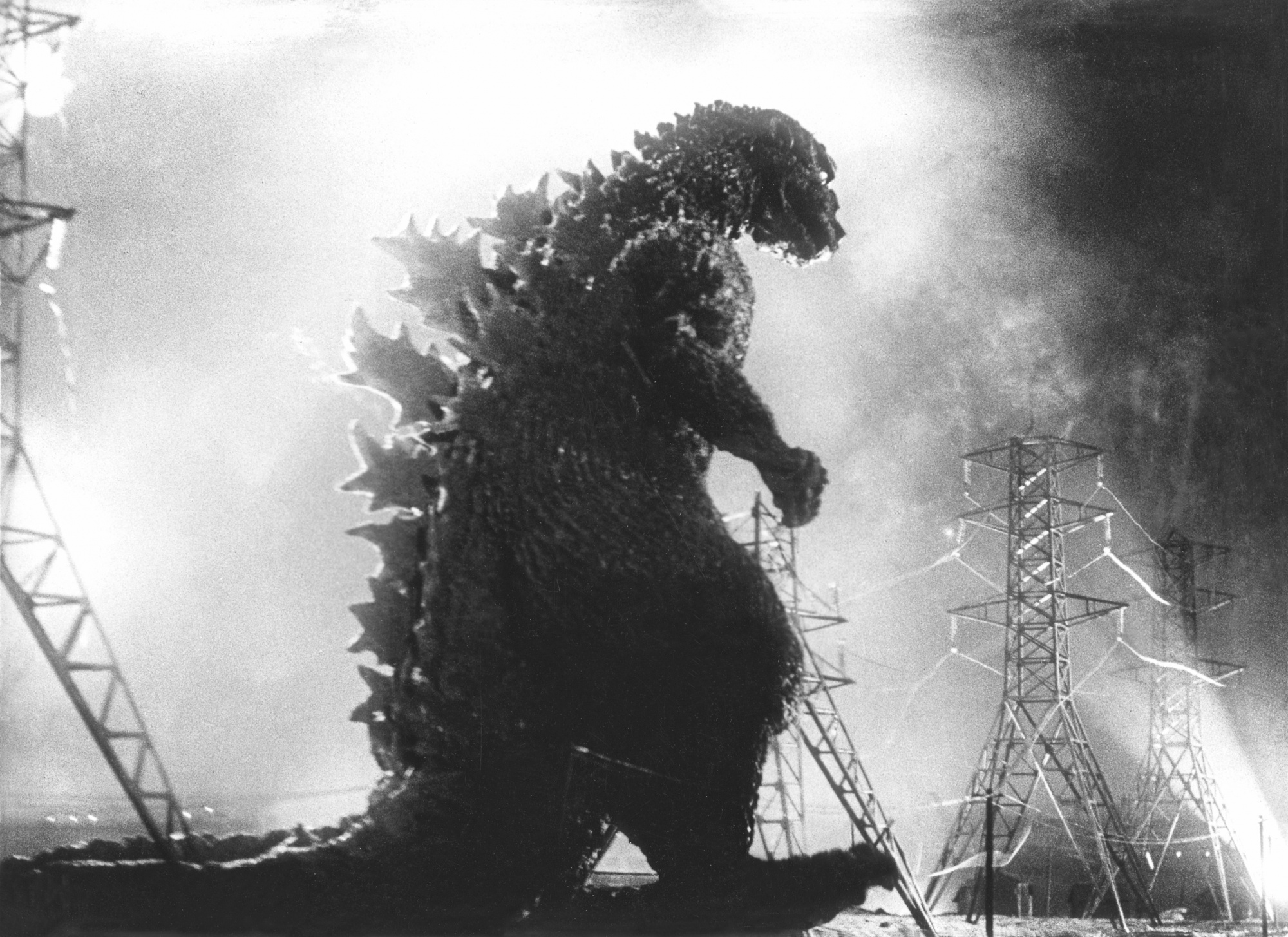

.封面照片:《哥吉拉-1.0》電影劇照;僅作報導及評論用途