門與心:《秋月》及羅卓瑤與方令正的其他電影

編按:2021 年,羅卓瑤導演以《花果飄零》獲得第 58 屆金馬獎最佳導演,以此為引,其後兩年間,對於羅卓瑤創作的回顧與重新討論不斷。2023 年 9 月,獨立營運的香港民間放映團體「自私放映」自主籌辦對羅卓瑤作品《秋月》(1992)的修復版本放映,並邀請羅卓瑤與方令正座談。本期《放映週報》刊載「自私放映」主辦人之一「失·逃」由當日場刊進行改寫之評論文章,其以羅、方二人思想脈絡切入,再從「文化」、「離散」之於今日香港的複雜意涵,細部拆解《秋月》特出之處。請見本篇評論。

※※

「羅卓瑤和方令正的電影,實在複雜得要命!」

在前(2021)年的金馬獎上,評審把最佳導演獎頒發給遠在澳洲的羅卓瑤導演。數月後,策展人楊元鈴、卓男和黃志輝亦於光點台北電影館舉行了「直觀與感通:羅卓瑤的電影生命影展」,一共選映了她與其丈夫兼長期合作編劇方令正的六部作品,還有四部對她影響至深的電影。2022 年,香港電影評論學會推出一連兩期以羅卓瑤為題的季刊,內容為深度訪談和評論分析各一⋯⋯,瞬間浮現的討論熱度,看來是因為得獎的緣故,一方面是對於影片形式和敘事上的銳意革新之肯定,另一方面則是慶賀羅卓瑤獲得影迷認為遲來的獎項。

可惜的是,當臺灣正為羅卓瑤的電影舉行多場放映時,作為其開展電影創作之地的香港,反而沒有進一步的放映推廣活動。故此,「自私放映」辦完《椒麻堂會》(2021)的電影院放映後,隨即聯絡「二月電影」,開始策劃《秋月》(1992)的放映。《秋月》是由日本導演林海象策劃的「亞洲節拍」六部作品之一,六部電影均是由林海象指定合作的演員永瀨正敏主演,講述六個關於日本男子 Tokio(永瀨正敏飾)的故事。經歷財團情報大戰(日本)和毒品風雲(曼谷)後,來到香港的 Tokio 心力交瘁,已經掏空自我的他遇上了一名即將移民的女學生。縱然只能結結巴巴地以英語溝通,但正因為這種距離,他們成為了交心的朋友。電影取名為「秋月」。從字面上解讀,秋月即秋季的月亮,既帶有愁緒的孤獨感,亦可視為象徵人月兩團圓的中秋之月。秋天是代表美好的回憶,但美好只是短暫的,而寒冬將至。月圓之夜,卻意味著二人的飄零和分別,是成長,也是命運。

當我為了寫這篇介紹文,細閱陳智廷博士和羅卓瑤與方令正的訪問紀錄時,裡面出現了一段有趣的對答。當陳提出《秋月》與《愛在別鄉的季節》(1990)均有一段成年男性與少女的人物關係時,詢問箇中是否存在創作脈絡,羅、方即馬上反駁。他們表示過往創作與評論過份依賴邏輯性,可是人類的理性思維往往窒礙了創作時出現的直觀性和其他解讀的可能。假若從這一點切入,在華語電影研究中,他們的電影確實常被冠以一些關鍵字:流徙、華人身份、政治意識、文化衝突與交流、女性視點等。無容置疑的是,這些均是在他們的創作中顯然易見的特點,表面看起來也可以視為解讀整個體系的主題。可是,根據羅、方二人對於傳統作者論的反駁,這讓筆者不禁思考評論中慣常遵從的作者一體性原則,是否適用於他們身上?

回顧那些羅卓瑤導演、方令正編劇或策劃的作品,縱然這些電影大多涉及掙扎於兩個身份之間的人,如《愛在別鄉的季節》被兩種身份硬生生撕成兩半的李紅(張曼玉飾)、或是《秋月》即將移民的少女和旅客男子、《浮生》(1996)的移民群像、甚至是《花果飄零》(2021)以「中華文化意識」串連的人物與歷史事件。觀眾可見創作者的視點和立場幾乎每次都不同,甚至可說是「無立場」。 如果我們深入思考以上的作品,比方說《愛在別鄉的季節》呈現雙重否定的敍事態度,用來描述流徙至人間煉獄的紐約華人;或是《秋月》遊離於即將失去與努力抓緊本土意識和文化記憶的少女,縱然人物的目的看來都是尋找屬於他們的精神家園,可是故事指涉的根不盡相同,創作者依從的是他們背負的歷史意識和身份經驗,因而產生不同的根性面向。

多變的創作觀

如此一來,恰巧我們可從大大影響羅、方二人思想的唐君毅先生身上,窺見他們對於靈魂根源的獨特見解。

「整個中國文化與中國人之人心,已失去一凝攝自固的力量,如一園中大樹之崩倒,而花果飄零,遂隨風飄散⋯⋯此不能不說是華夏子孫之大悲劇。」

「在今日世界文化發生急劇交流的時代,一切民族之文化與社會,都不能免於發生若干變遷。一些傳統的風習之不能保存,原是自然亦必然的事⋯⋯(提出以上言論的人們)即由其對社會之風習、歷史、文化,與個人、民族,及普遍的人道、其間之關係,與所謂保守、進步之意義,一無真知。」

「人之是否保守其語言文化社會風習,似屬習慣上的事,而實非只為習慣上的事。此乃亦關係於人對自己之生命存在之所依所根,是否真實的加以自覺的問題。上帝與自然,可生我於任何社會,任何地區,此只是我之未生以前之一抽象的可能。但在此抽象的可能中,我並無真實存在的生命⋯⋯⋯我之真實存在的生命,乃存在於我之生為中華民族之一份子,並受中國之語言文化社會風習之教養而成;而此一切教養,與我所自生之中華民族,即與我之生命存在不可分。」

作為唐君毅晚期著作,《說中華民族之花果飄零》是他對於面臨現代全球化的觀察,因應當時華人離散的現象,延續他對於華人文化思想的回應。在書中,唐氏先以個人角度批評當今離散現象下中國人對於中國文化的態度,及後談及對於中國近代歷史與政治思想史的爬梳,最後講述海外知識份子的定位。《說中華民族之花果飄零》的前言即已闡明文化之於人的意義。他認為華夏子孫散落各地的大趨勢並非為了真正達至進步,而是單純為了改變當下的生活環境和社會地位,或是為了捨棄自身民族身份而融合人類大文化,而無其價值的選擇,因而他形容現今的離散現象是中華民族的大悲劇。唐君毅主張華人應該保守傳統的價值,因為文化和傳統不僅是人們生活習慣的組合,而是「關係於人對自己之生命存在之所依所根」。換句話說,「我」之所以為「我」,是因為「我」受到特定文化社會風習之教養而成。唯有對於自身文化及其價值之自覺,方能成為真實的(中國)人。假如所有價值均是信守於他人,那麼「我」便是他人的奴隸。

唐氏對於中華民族的離散族群,確實從思想上抱持很大的期盼。透過移居海外,華人可以吸收西方社會和思想的長處,從而把先進的思維回流並使中國進步(「其有朝一日風雲際會時,共負再造中華,使中國人之人文世界花繁葉茂,於當今之世界之大任者也」)。如今看來,從 70 年代唐氏完成《說中華民族之花果飄零》,直至現今的網絡化世代,華人的離散版圖的確愈發擴大,但是事實真的如同唐氏所期許嗎?羅卓瑤和方令正的創作確是體現了以上的部分觀點,如對於全球化下離散現象之關切,或是避免將文化和意識形態等虛無概念口號化,從而建立更多元且進步的中華文化觀點等。可是,相較於唐氏直接主張保守中華文化價值,以求達到真正的自我身份,乃至於社會與個體生命共同進步的大方向,羅、方二人的創作更多是對於人物處於必須求變的時代的悲劇中,賦予人道主義的憐憫。如此的創作觀,實際上可反映於他們傾向不依賴單一立場的角色來展述他們的觀點,相較於特定的政治或思想立場,他們更竭力於塑造人物的多重面向。這是為了把生活經驗和文化意識還原和融合。無論思想體系如何理想和完善,人心飄零終究是最能夠發人深省的。

如此一來,作為觀眾和評論者,相較於力求達至一個完整的核心論調,羅卓瑤和方令正的創作觀則是反其道而行的。雖然礙於篇幅所限,本文不能把所有有關的思想體系逐一盡錄,可是,不論多邊的政治意識,或是上述的文化意識,甚至是二人經常引用的佛性思維,事實上都是不完全的、非固定的。創作者為了拆解離散族群的真實生活與人類精神根源的詰問,這些本來龐雜而獨立的體系都一一成為了階段性的核心,並且是他們組構最終自身(作者)身份的其中一個部件。故此,觀賞羅、方的作品,相較於建立一方立場或完整論述,使它們更有趣的,往往是「進退失據」的部分,是那些理論的未竟之處。電影本身如同他們創作的人物,漂浮,失重,跌跌撞撞。看似凌波微步的處理,事實上是為了保存如此分裂而存缺的創作觀和命題,亦因此產生他們對於抓緊一個核心、一個根源的渴望。

《秋月》:香港文化與離散

一、社會景觀

《秋月》作為一部講述兩個人曖昧且細膩關係的電影,電影開場卻是一堆代表外在/夢視點的空鏡頭,這些空鏡頭捕捉了 80、90 年代高樓大廈片碎的建築景觀。在這些代表社會先進的浮影背後,錄像的泛藍色調,配上劉以達以鑼鼓絲竹和合成器設計的民樂,卻為影像帶來淡淡哀愁。如此定調的香港不但如同空城,我們甚至不可見其內部結構。有人曾言,最具代表性的後現代文化及藝術的建築物,是那些高聳而奇特的商業大廈。這些建築物以大塊的玻璃迴映周遭的自然、人文景觀,但建築物本身卻沒法被看透。在建築物內工作的人們,對着另一塊玻璃體(電腦螢幕),按鍵寫成一系列資訊的符號,透過跨國網絡,傳播到世界的另一端。如果按此話說,《秋月》開首定義的香港就是一個後現代感極強的城市,這裡的文化和藝術的形式和內容雜滙成為一體,領域之間的疆界不復存在,我們已經找不到本源了。與此同時,城市的居住者長期兜裹於這種建築環境之中,混雜的視覺符號成為了香港人的日常景觀,繼而影響我們對一切的認知。

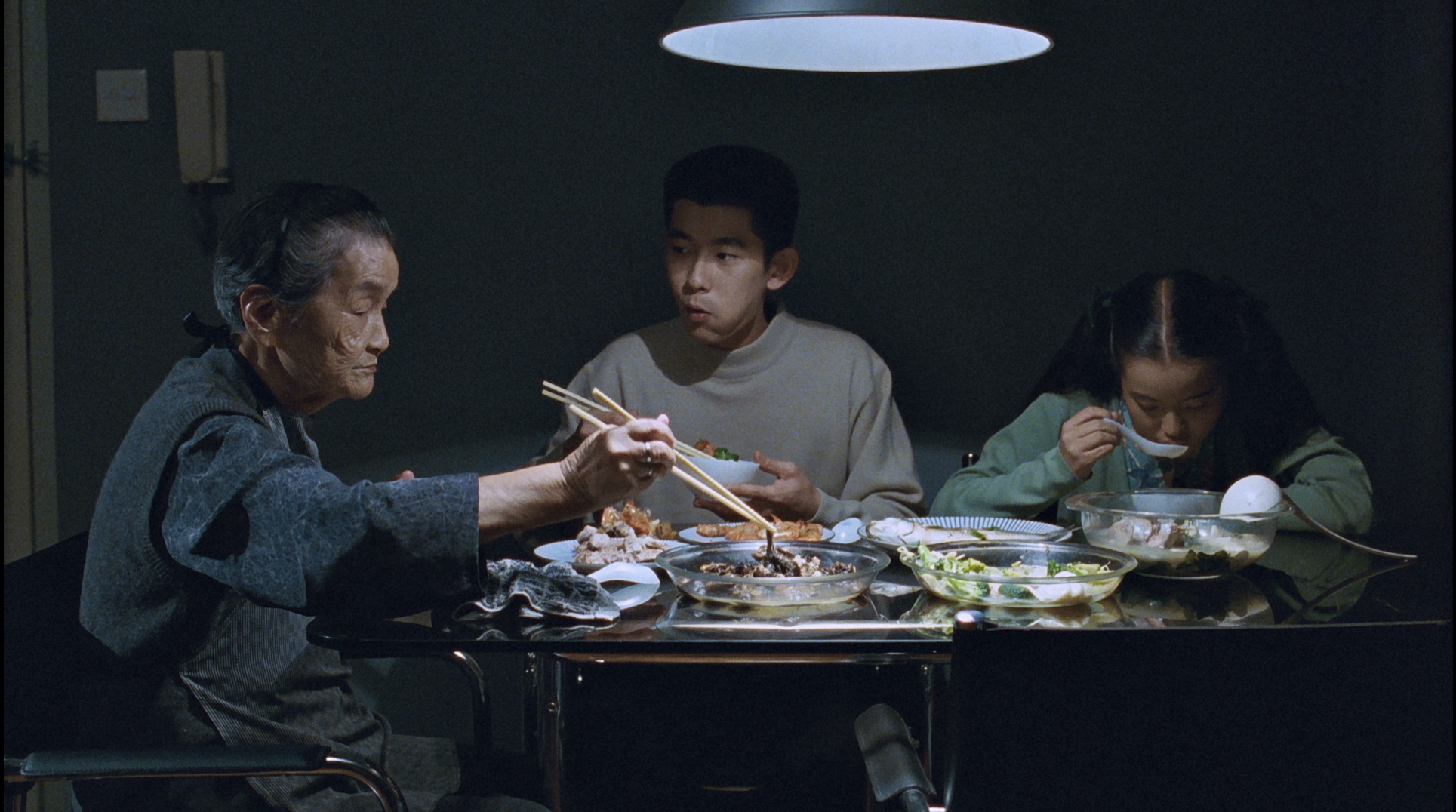

在《秋月》中呈現並探討的身份認同意識,是不同於其他同題材的作品的。《秋月》對於根的思考是超越地域、國族、甚至政治意識形態的。對於創作者而言,所謂的根並不是由與生俱來的國族所賦予的,而是來自一個人自成長而來累積的生活素材。由於每個人都擁有獨特的生活經驗,並且形成現實生活經驗與各種意識形態的綜合體,所以每個人的自我意識必然(要)是斷裂而開放的。表面上,《秋月》呈現的本土意識,是經由中西文化合併的「香港文化」,還有處於每個人在香港社會產生的生活經驗所構成的。可是,由於全球化經濟與文化的影響,所謂的「香港文化」和在地生活經驗,實際上已經成為不能脫離跨國資本主義體系和後現代邏輯的產物。故此,《秋月》令人驚艷之處,是創作者如何輕巧嫺熟地運用人物的日常生活,如佩蕙(李佩蕙飾)把嫲嫲(蔡少雲飾)煮的家常便飯作為「傳統中國菜」兜售給 Tokio,或是在雪櫃上供香。以上多種繁複和虛空的文化理論,透過影像敍事融入這些日常細節之中,並化成寫實的人物描寫,提煉成為生活的虛空感,從而消除掉文化概念口號化的問題。所以,折紙鶴有甚麼文化意義?我只知道這是為了友人祈福;外婆的住家菜是正統的中國菜嗎?我只知道這是維繫和養活一家人的菜式;《夕陽之歌》還是《千千闋歌》?我只知道這首歌道出了我將要離鄉背井的心聲。

斜陽無限 無奈只一息間燦爛

隨雲霞漸散 逝去的光彩不復還

遲遲年月 難耐這一生的變幻

如浮雲聚散 纏結這滄桑的倦顏

—— 梅艷芳主唱,陳少琪填詞,馬飼野康二作曲,《夕陽之歌》

徐徐回望 曾屬於彼此的晚上

紅紅仍是你 贈我的心中艷陽

如流傻淚 祈望可體恤兼見諒

明晨離別你 路也許孤單得漫長

—— 陳慧嫻主唱,林振強填詞,馬飼野康二作曲,《千千闋歌》

二、影像

如果我們按以上的論述延伸思考,移民對於佩蕙產生的失根感,不是因為她即將失去對於自身民族文化的虛幻理由,而是她知道自己將要失去「我」之所以成為「我」的成長連結,即將消逝的記憶和被剝離的生活模式,兩者混成複雜的心理狀態。如是說,編導安排佩蕙家中懸掛的相片,置放客廳的三張照片是掌握去留大權的人(父親、母親和哥哥);已逝之人(爺爺)的相片則被老伴(嫲嫲)藏在房間,不現於人前;相較於已經定下去留與擁抱傳統或外來文化的其他家庭成員,沒有照片的佩蕙是狀態未定之人,無論是去留意願與在地記憶,對她而言都是曖昧的。隨着故事發展,佩蕙作為一位快將失去記憶的少女,反而刺激了已經失去自我的 Tokio,導致他終於意識到自我意識流失。

由錄像素材介紹的 Tokio 先由遊客的身份出發,城市建築景觀、女性的髮型、各式貨物的價錢,這些都是Tokio用來扣連他在東京和香港生活經驗的指標,也是他迴避其失落的成長記憶與人際關係的表象。直至他遇上了少女和初戀情人的姐姐 Miki(木內美紀飾),錄像素材逐漸變成紀錄其視點下的對話紀錄,鏡頭下前者的情竇初開,連結起鏡頭外後者享受的心靈自由,到最後嫲嫲的真摯遺言,喚起了 Tokio 最深層的掙扎。最後,佩蕙從 Tokio 身上承襲了不再為情動心的死亡,Tokio 則從佩蕙身上找回一些成長記憶,將少年的自己復活。

可是,如同以上所言,所謂的離散情緒不是二元劃分的,而是基於生活和周遭環境雜滙而成的產物。以影片的其中一幕為例,當 Tokio 問佩蕙可否帶他品嘗香港地道菜後,佩蕙竟然帶他去麥當勞用餐。Tokio 問佩蕙麥當勞怎麼會是傳統的中國菜時,她卻回答這是她從小開始光顧的餐廳。

當然,如此的編劇處理不免帶有喜感,但 Tokio(以及觀眾)與佩蕙對於文化理解的落差,不正是回應了上述的觀點嗎?一方面,它為觀眾介紹了個體與大眾/外來者對於文化的理解差異,Tokio 表達的文化理解是建基於當地人集體構築的傳統,而佩蕙則是順從自己的內心,亦即個體的生活經驗和記憶,從而得出這間麥當勞是她對於香港或作為香港人的重要記憶。由此延宕,處於高度資本主義掛兌的香港,我們的生活經驗自然沒法脫離其體系。即使我們移居至其他國家或城市,事實上我們還是活在另一個資本主義社會的體系中,正如我們可以預想佩蕙將在加拿大看到另一間的麥當勞。麥當勞的形象將與她的離散情懷化作幽靈,每當她的視野觸及另一間的麥當勞,幽靈被喚醒,然後沉睡。

回到片首,《秋月》的故事始於佩蕙躲在房間內,從門縫之間看到親人正在收拾行李,自己坐在顯示着白鳥的電腦瑩幕面前舔食雪條。隨即,緊接的場景便是 Tokio 步出計程車子,把錄像機的鏡頭對向天空,拍攝離境的飛機。「離鄉與到埗」和「少女與成年男性」是這段剪接明顯的對比,用以交代兩人在設定上的分別。可是,換個角度來看,前者的電腦生成影像和錄影機影像,卻亦巧妙地道出當代離散與記憶的共同點。隨着影像生成的技術,以及互聯網絡作為虛擬社區的發展,以往看待離散即永別的理解,得以因為影像生成與保存的技術而改變。人們感受社區的方法不再只賴於肉眼的觀察,還有機械的複製技術,而後者則讓記憶變得有形。

另外,人際關係同樣不再限於實體交流或書信來往,亦可以透過網上平台建立關係。如此一來,當代的離散情緒變得更複雜,因為離散者即使身處異地,他們仍可透過影像喚起他們的生活記憶,或是與家鄉的親朋聯絡,而不像以前的離散後難以相見的關係。除了本文前言提及關於「秋月」片名的字義分析,《秋月》亦取自佩蕙忘掉李後主(李煜)名詞〈虞美人〉的詞句:念着「小樓昨夜又東風」,卻忘掉「故國不堪回首月明中」,這恰巧形容《秋月》所描述的狀態。透過電影,觀眾得以從被無限複製的流動影像中,重新並反覆看見香港的景觀。

可是,當離散者空有見證過去的影像,而逐漸失卻了對於生活在故地的記憶,或是與地方或他人創造更真實互動,此為真正的失根與無家。因此,《秋月》提出的離散問題不僅在於人們離鄉後的地域景觀改變,而是人們失去與其本身文化和生活記憶的連結。故此,不論是佩蕙背對而不可見的白鳥動畫,或是 Tokio 彷似代為眼晴的錄像機,《秋月》均藉此道出生成的影像逐漸覆蓋現實視覺經驗意義的趨勢,無論是有沒有意識,當代人已被迫依賴前者帶來的視覺經驗,因此離散的心理狀態便變得更難分解和追溯。

飄零之命運

《秋月》的故事收結於一場短行。時值中秋,佩蕙和 Tokio 二人遊覽大嶼山的舊漁村,在殘樓敗瓦上,掛起用來慶祝中秋節的燈籠。根據佩蕙的旁白,她說 Tokio 告訴她日本有一個類似中秋節的節日(盆節),不同於中國人以月圓慶祝家人團圓為題的中秋節,盆節則是迎接祖先歸來,然後摺紙船歡送他們的節日。從表面意義來看,即使兩個節日的意義不盡相同,但兩者均是人的情感連結的產物,也回應了影片講述人與文化之關係的命題。另一方面,在煙火之下,兩人的歡笑聲,伴隨數艘飄流大海的紙船,隱喻飄零是人類的共同命運。

而《秋月》當中,Tokio 初遇佩蕙時,產生了以下的對話:

Tokio:我悶的時候就會到外面走走。(寫「悶」字在紙上)悶就是心被關在門裡,所以我想要出去。

佩蕙:我們平常會說,要開心,你應該要把心打開,這樣才會快樂。

縱使他已經遊歷各國,看似實踐了身體的自由,卻無法排解內心的鬱悶。處於看似無解的困境,以上創作者給予的答案似是而非。正如片中女孩回答男子關於悶的意義。心困於門內,之為悶也。可是,門並不僅指物理意義上的門鎖,更重要的是心門,是拒絕擁抱外在的囹圄。真正的解脫是源於自身的選擇,我們不能控制無根的命運,但是一切的苦樂均取決於自身的心態。如此一來,即使同樣處於異鄉,但 Tokio 的苦悶心態,卻與 Miki 自知年華老去和生活虛空,卻能透過身體享受真正的心靈和身體自由,形成強烈的對比。如此一來,通過心態決定自由和快樂與否,這種傾向於佛性的解答,實可視為一種超越文化意義的精神解脫,亦是創作者為離散和人生無常的課題,提供的一個紓解方案。

結語

時間撥回 2023 年的此刻,《秋月》作為一部回歸前以離散為題材作品,將其重映的意義是甚麼?從 10 多年前逐漸冒起的民間討論、藝術創作和本地與海外學術研究,大家都以不同方式理解和發展「香港性」的論述。回歸前的香港處於英殖時期,當時的香港人主要分成兩部分,一部分是擁有堅定的中國人身份認同的中下階層人士,另一部分是盡可能成為英籍港人身份的上流階層。當中的考量或許不僅是受生活經驗和文化教育影響,亦因為處於當時的殖民社會權力架構下,人們面對權力與資源分配的情況,為其生活和地位作出在身份認同上的選擇。可是,隨着回歸後的社會發展,因應社會權力結構的變化,人們的生活模式和身份認同亦因而改寫。如是說,香港作為中西文化滙聚之地,在長年去歷史化和社會意識的教育制度和社會氛圍下,我們應如何尋找並爬梳香港的文化(如果真的存在)?再者,我們應如何連結生活經驗與香港文化的關係?甚至,如今的電影創作多以社會關懷為題時,創作者應如何使用和理解香港文化,並將其融入自己創作的故事?

即使不同年代成長的香港人,或許對於當代社會和身份認同存在差異,但這都恰巧回應了羅卓瑤和方令正的創作觀。剝掉不停演變的宗教和哲學思想的皮囊,他們的電影最關心的,始終是夾在概念與身份之間,那些迷惘而無根的人。正因如此,個人主張二人的創作觀,實際上跟電影的人物狀態息息相關。與其尋找能夠概括其創作觀的中心思想,倒不如說二人的創作觀是分裂的。所謂的哲學體系、文化意識或宗教背景,都是存有缺陷的系統,只能用來分析人類精神根源的片面。創作對他們而言,不是為了肯定某一種觀念或概念的絕對性,而是鬆動大眾對於這些想法的認知結構,嘗試消解它們之間的距離。因此,縱然我們可從各部電影窺見二人對於某一哲學體系或政治意識的傾向,但每次的轉向都不禁教人聯想,所謂的體系更像是創作者面對分裂的題目而渴望抓住的中心。每當一部電影完成後,創作者發現理論的缺陷,因而產出嘗試彌補的下一部作品。

說到這裡,充滿缺憾卻同時完整,因而不得不動身尋找、彌補,這不就是人的本質嗎?■

.封面照片:《秋月》修復版電影劇照;羅卓瑤提供