從一句標語、三則聲明,到影展被解放的始末:記 2023 阿姆斯特丹國際紀錄片影展,發生在以巴衝突下的公關危機

編按:全球規模最大的紀錄片影展,2023 阿姆斯特丹紀錄片影展(IDFA)於去年 10 月舉辦,在開幕片《A Picture to Remember》放映前,三位青年舉起立牌聲援巴勒斯坦的標語。應對以色列社群對此事件的質疑,影展方接下來的聲明回應,卻引爆更大規模的抵制與爭議。本期《放映週報》邀請作者謝以萱,以在荷蘭當地對歐陸藝文生態、政治趨勢的第一線觀察,寫作本篇觀點評論。從 IDFA 對於國際事件保持緘默的遠因,到後續電影工作者進行的抵制舉動,與影展結束後的影響餘波。請見本篇報導。

※※

2023 年 10 月 7 日,加薩走廊因為新一輪「以色列-巴勒斯坦」戰爭而再次躍上國際版面,原已遭受侵佔、種族隔離政策長達 75 年,巴勒斯坦人們的家園成為戰區。當國際間不少關注人權議題、文化多樣性之藝文組織,對以色列挾帶歐美等大國支持,以懸殊的武力攻擊巴勒斯坦人民,而發出不平之聲的同時,IDFA 阿姆斯特丹國際紀錄片影展卻埋首於影展開幕的籌備工作,對發生在眼前的戰爭暴行與悲劇恍若無視。作為一個致力於支持電影創作來講述社會現實的平台,IDFA 對於以巴衝突的緘默與不作為,使得其姿態與一年多前俄烏戰爭開打時的積極表態相當不同。

2022 年 2 月,烏克蘭與俄羅斯開戰後,以西歐為主的歐陸各大藝文機構與影展紛紛表態譴責俄國的暴行,並以實質行動支持烏克蘭的創作者,無論是發表聲明、提供金錢與人際網絡上的支持,或協助烏克蘭藝文工作者創作與生活上的所需——IDFA Bertha Fund 於俄烏戰爭開打後不到半年,就宣布發起紀錄片製作專案支持烏克蘭紀錄片工作者;而由 IDFA、鹿特丹影展與歐洲電影學院(European Film Academy)於 2022 年共同成立的「國際面臨風險電影人聯盟」(The International Coalition for Filmmakers at Risk)也為烏克蘭電影工作者提供緊急救助基金。從金援、聲明表態,到只是在建築外牆懸掛烏克蘭國旗,或在媒體平台曝光時使用黃、藍相間的色彩支持烏克蘭的行動,這些展現產業內對國際社會議題互助聲援的作法,在這次以巴衝突中卻不見蹤影,不若一年前在城市裡隨處可見的「和烏克蘭站在一起」、「聲援烏克蘭」(solidarity with Ukraine)標語。以巴戰爭爆發後,有股被壓抑著的政治氣氛,在荷蘭的藝文圈悄悄蔓延。

開幕典禮上掀起風波的一句標語

這股壓抑的氣氛在 IDFA 開幕那天浮上檯面。正當影展總監奧瓦.尼拉比亞(Orwa Nyrabia)致詞完,正準備播放開幕片《A Picture to Remember》(2023) (注1)時,三位青年舉著支持巴勒斯坦標語「從河流到大海,巴勒斯坦將獲得自由。」(From the river to the sea, Palestine will be free.)站到台前高聲呼喊著主張和平的口號,訴求立即停火。此舉獲得在場多數觀眾與總監尼拉比亞的掌聲,但同時現場也零星聽到噓聲。雖然開幕活動被示威稍稍中斷,但場面大致平和,影展也繼續放映開幕片。

隨後,「荷蘭支持巴勒斯坦藝文工作者陣線」(Workers for Palestine Netherlands)在社群媒體發布開幕典禮現場的實況錄影,並對 IDFA 於以巴議題的緘默提出嚴正的譴責,特別是當去年俄烏戰爭爆發後,IDFA 向外界展現出面對數千人喪生和大規模流離失所時,他們有能力團結一致,有能力對俄羅斯的入侵直言不諱,與巴勒斯坦人如今面對的景況相比,彷彿暗示著烏克蘭人的生活更值得得到緊急關注與實質支持,「這種鮮明的對比揭示了荷蘭以及歐洲藝文圈系統性的種族主義。IDFA 的沈默,正說明我們(巴勒斯坦)的藝術、我們的思想與我們的存在,之所以值得受邀進入『文化的殿堂』乃是為了成為某種籌碼、被簡化為其資金補助計畫的素材。這告訴我們,巴勒斯坦人不是被平等對待的,不是值得外界團結一致、哀悼與受保護的生命,而是異國情調下的商品或需要被拯救的無助受害者。在一次又一次的沉默過程中,IDFA 將團結的概念變成一個空洞的隱喻,失去其真正的意義和本質。」

以色列電影工作者社群也迅速針對開幕的示威活動,譴責影展與影展總監居然放任此等帶有「暴力意涵、意欲根除猶太族群」的標語在公開場合出現,要求影展針對以巴議題選邊站,公開表態反對此「反猶主義」(anti-Semitism)的立場,並抵制任何對意圖分化以色列建國的組織與行動。此立場基本上與歐盟同調,荷蘭、英國、德國、法國、奧地利、義大利等各國政府皆在巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯(Hamas)於加薩走廊對以色列發動襲擊後,第一時間表態支持以色列。然而,對於以色列長達 75 年對巴勒斯坦的侵占與種族清洗、近兩個月來於加薩走廊的無情轟炸,造成大量的巴勒斯坦平民死傷,卻視若無睹。國際輿論在以巴衝突爆發後出現相當兩極的論戰,支持以色列或支持巴勒斯坦的陣營難有對話的空間,歐洲社會對於「反猶主義」惶恐與不安,挾帶著右翼保守的勢力席捲而來,甚至巴黎、柏林、維也納等城市以「防止擾亂社會秩序及美化恐怖主義」為由,禁止支持巴勒斯坦的示威活動。

面對來自四面八方以色列支持者的強烈抗議,開幕事件的兩天後,總監尼拉比亞代表影展發布「道歉」聲明,表示他當時沒有看清楚舞台上的標語寫了些什麼,他的掌聲乃是支持言論自由,而非特定哪個陣營,更非那句「令人很受傷」的標語(hurtful slogan),且他對於自己鼓掌的舉動為以色列和巴勒斯坦雙邊社群可能帶來的傷害感到抱歉。

IDFA 的聲明一發布,立刻引發熱議,人們驚訝於這樣的發言竟出自一位相信紀實的力量、人權價值的敘利亞藝文工作者暨世界最大的紀錄片影展總監之口,特別是當荷蘭法院與阿姆斯特丹市政府已裁定聲援巴勒斯坦的示威活動,和「從河流到大海,巴勒斯坦將獲得自由」這句標語受到言論與集會自由的保護,在荷蘭是合法的行為,並非如以色列支持者所認為地帶有暴力暗示,而是象徵著對和平與去殖民的冀望。既然如此,到底是什麼樣的壓力,讓一個秉信著和平與捍衛人權的藝文工作者/機構在面對戰爭殺戮的暴力時,沒有勇氣指認,反而為自由的意見表述道歉,甚至單一地定義此標語的意義。(注2)IDFA 此份聲明,讓它同一天接續發布的停火呼籲更顯得虛偽且蒼白無力。

巴勒斯坦電影中心(The Palestinian Film Institute)隔天對 IDFA 的兩份聲明作出反應,宣布撤銷所有與 IDFA 市場展合作的活動,並呼籲其他電影工作者跟進,因為影展的言論完全採取以色列官方的說詞,將聲援巴勒斯坦的聲音與行動安上罪名,無視光是自 10 月以來以色列在加薩走廊對巴勒斯坦人進行的種族清洗與破壞。隨後,此事件滾雪球般地引發連鎖效應,超過 20 名導演選擇撤回作品在影展的放映,以示對影展機構的抗議。(注3)

面對緘默的影展,電影人的行動

而早在開幕事件爆發前,已有藝文工作者對 IDFA 的默不作聲展開行動,菲律賓導演米可.瑞維雷薩(Miko Revereza)以拒絕寄出電影 DCP 為條件,請求 IDFA 公開譴責以色列在加薩走廊的無差別轟炸,「在這個社會現實比紀錄片要緊的時刻,如果我們不為和平發聲,那麼我們便失去作為人的條件。希望機構們可以打破沉默。這並不困難,我懇請你們運用自己作為國際上一重要影展的力量,作為發聲的平台來聲援巴勒斯坦的人民。」而在影展持續模稜兩可以對,未能正面譴責以色列的暴力行徑之後,瑞維雷薩決定撤銷他的新作《Nowhere Near》在 IDFA 的所有放映,並呼籲那些已購票的觀眾,向影展申請退費,將退費後的錢捐給在加薩走廊進行救助的組織,瑞維雷薩願意依據那捐款收據,傳給民眾他作品的線上觀看連結。

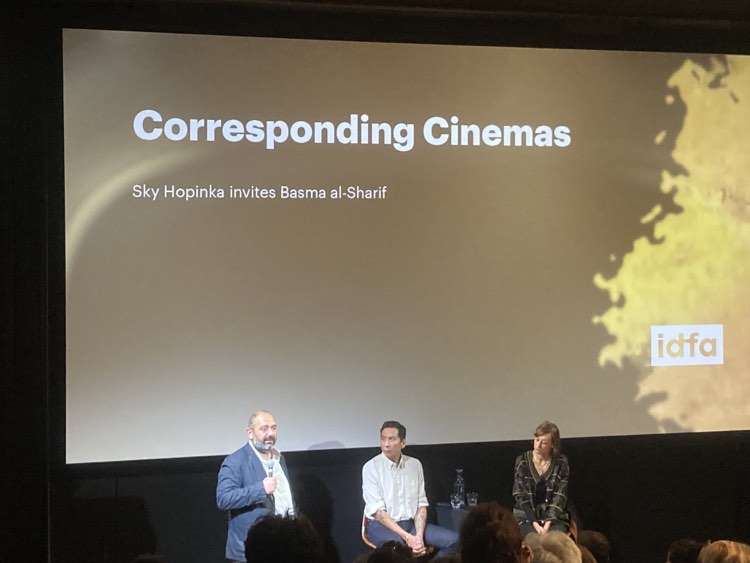

開幕事件後幾天內的事情變化太快,影展來不及通知觀眾放映取消,但也因此讓放映現場成為最佳的「宣講」(teach-in)與討論的場合。在「Corresponding Cinemas」的放映現場——此為今年 IDFA 的新單元,其單元概念乃是要打破由機構、單一策展人主導的策展方法,將策展的權力轉交給創作者。由總監奧瓦・尼拉比亞發起,邀請美國原住民創作者斯凱.霍平卡(Sky Hopinka),再由霍平卡邀請巴勒斯坦導演巴斯瑪.阿爾莎里夫(Basma al-Sharif),阿爾莎里夫邀請美籍巴勒斯坦裔導演茱瑪納.曼納(Jumana Manna),曼納邀請蘇丹導演易卜拉欣.沙達德(Ibrahim Shaddad),沙達德再邀請法籍茅利塔尼亞裔導演阿布代拉曼.席沙克(Abderrahmane Sissako),一個接一個地邀請「影響自己的作品/創作者」,像是連連看般串起整個單元。

開幕事件後的那個週末,正是「Corresponding Cinemas」單元在馮德爾公園 IDFA 嶄新的場地裡的放映日。當觀眾魚貫進到新裝潢好的影廳後,過了表訂的放映時間許久,卻不見燈暗,只見影展工作人員進進出出,卻沒有人通知觀眾現場發生了什麼事,只知道有些事情耽擱了,活動會晚點開始。過了十多分鐘後,負責主持該場放映的霍平卡走到台前,告訴觀眾導演阿爾莎里夫決定取消她的電影放映並且退出競賽評審的職務,但是她人在現場,希望跟在場觀眾說些話。於是,原本的電影放映便成為阿爾莎里夫與在場觀眾討論巴勒斯坦現況的「teach-in」。

阿爾莎里夫的聲音有些顫抖但是依然維持冷靜,她與眾人分享她身為一位巴勒斯坦人從 10 月以來的心情,對於以巴衝突的想法,關於她所經歷的以色列對巴勒斯坦展開長達數十年的種族清洗、定居殖民主義(Settler Colonialism)對常民生活造成的破壞。長期以來,國際社會普遍接受以歐美為主流的對於以巴衝突的論述,在 911 之後,以美國為首的西方世界是如何戮力地將阿拉伯世界、穆斯林標籤為恐怖主義,以至於當以巴戰爭再度爆發後,面對如此大規模的無辜死傷,國際社會如何一面倒地擁護以色列,無視巴勒斯坦長期遭受的不人道迫害。在此刻,阿爾莎里夫不曉得作為一個人,她在安穩舒適的歐陸參與這些影展有什麼意義。而當她好不容易提振起精神,說服自己要好好運用影展此一國際場合為巴勒斯坦發聲時,卻面臨 IDFA 的各種緘默、懦弱的反應,因而她相當失望並做出此撤片決定。

擔任主持人的霍平卡朗誦出阿爾莎里夫在社群媒體發布的「立即停火,終結以色列對巴勒斯坦種族隔離與武力佔領」的聲明,現場觀眾雖然對突然其來的發展有些摸不著頭緒,但也專注地聆聽,並且參與討論。即使在這樣一場放映關於巴勒斯坦電影的場合,理應來參與的都是關注此議題的觀眾,但現場依然瀰漫著緊張的情緒張力,過程中有數十位觀眾陸續離開,有的可能是因為無法如預期地看到電影而離場,但也有的人出言反駁台上講者的立場後憤而起身離開。

在場有位 IDFA 的忠實觀眾語重心長地表示,他作為影展的會員,長期以資金和行動支持著紀錄片的發展,他訝異荷蘭的藝文生態竟然會落到如此保守、難以對話的境地,他雖然不太清楚開幕現場發生了什麼事,但他認為自己作為 IDFA 的資助者之一,有權利要求影展方對此事件作出解釋。而正當觀眾提出這樣的要求後,原本坐在影廳階梯上的影展總監尼拉比亞便緩緩起身,站到台前,開始與現場的觀眾與講者展開對話。他再度重申了影展拒絕任何暴力行徑的立場,但同時也避而直接宣稱支持或反對巴勒斯坦。這應該是 IDFA 接連發布兩則聲明之後,總監尼拉比亞首次針對此事件的公開談話。固然,尼拉比亞的姿態謙遜而柔軟,但是對於聲援巴勒斯坦的話語,以及IDFA發布的聲明立場,他始終沒有鬆口。

緊接著茱瑪納.曼納的放映也打算取消,但是在現場觀眾的請求下,最終播放了她 2010 年的作品《Blessed Blessed Oblivion》,並且在此作品的基礎上,於映後現場展開關於巴勒斯坦歷史與政治處境的對話;對話不僅限於電影的內容本身,而更從中帶出對和平抗爭之可能性與限制的討論。

事件持續發酵,接連幾天陸續在影展會場有大大小小的快閃抗議活動,網路上有超過 700 人連署譴責 IDFA 對聲援巴勒斯坦標語的錯誤解讀與噤聲,多達 20 多位創作者撤銷在 IDFA 的放映以示杯葛,包括以新作《Mast-del》(2023)入圍坎城導演雙週的伊朗導演瑪利亞姆・塔法科里(Maryam Tafakory)、以作品《Gama》(2023)入圍 Envision 競賽的日本導演小田香(Kaori Oda)也在首映過後撤銷其他的放映,英國實驗片導演查理・夏可頓(Charlie Shackleton)也取消他在 IDFA DocLab 的現場電影。然而,面對此大規模的撤片行動,IDFA 對於已購票觀眾的說法只有透過系統通知信發出的簡短一句話:「電影導演決定撤片。所以本放映取消。」完全未對創作者為什麼撤片多做說明。

雖然 IDFA 再度於 11 月 12 日發布第三篇聲明,試圖以懇切的態度解釋影展虛心接受任何建議,並且對過去這個月裡發生的各種大規模暴力與違反人道主義的災難提出立即停火的訴求,重申影展作為自由、開放,廣納各種意見讓人們得以發聲的安全場域,籲請紀錄片社群團結一致。但為時已晚,互信基礎已被破壞,傷害已然造成。

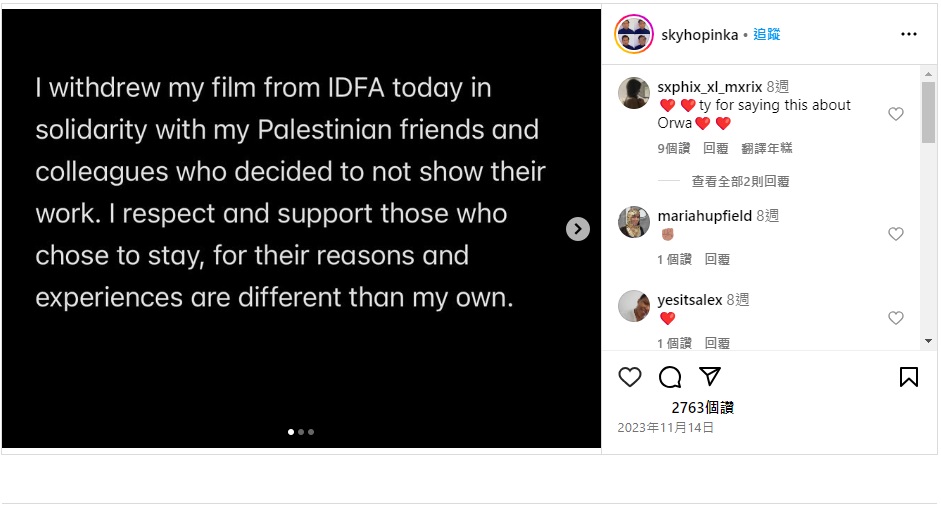

整起事件可說是現任總監尼拉比亞上任後面臨最大的公關與政治危機。固然亦有電影工作者公開表明理解尼拉比亞身處的艱難位置,一如霍平卡在他撤片後的聲明表示:「我了解他作為一位影展總監、一位來自阿拉伯世界的敘利亞人,又是我們許多人的好朋友,夾在這當中的處境有多麽艱難。」無論是在影展機構內部、國際的紀錄片社群與影展觀眾之間,皆反映出相當對立的立場。機構一開始的緘默與失當的回應,皆讓原本潛伏在社會內部的衝突浮上檯面。

然而,在 IDFA 發生的並非單一事件。這句標語「從河流到大海,巴勒斯坦將獲得自由」被挺以與挺巴陣營各自解讀,標語成為標靶,讓各種憤怒與仇恨得以攀附。近年來歐陸藝文圈被「反猶主義」的指控浪潮席捲,特別是 2022 年德國卡塞爾文件展發生的爭議事件後,更讓向來以自由開放為傲的西方世界蒙上一層陰霾,該事件讓人們看到右翼保守勢力的嗜血反撲,對「反猶主義」的指控夾雜著反移民難民、反穆斯林的民族主義與民粹主義意識形態,經過媒體渲染後常成為右派勢力和政客轉化其內部衝突、掩蓋階級與經濟民生問題、尋找代罪羔羊的一貫伎倆;「反猶主義」在歐洲的歷史脈絡下自古就帶有濃厚的反菁英、反建制、將責任外部化的民粹陰謀論特徵,於當代更是折射了人們遭遇結構性危機時的政治態度。(注4)

以及,像 IDFA 作為一接受政府補助、私人資助的藝文機構,面對荷蘭政府公開支持以色列,來自政治與經濟上的壓力使得在其機構化、機制化的策展架構中,藝術難以有真正的自由。因為永遠都會有各式各樣的條件在左右著藝術實踐於實務上的進行。特別是 2022 年俄烏戰爭以來歐陸面臨嚴重通膨,各級預算都面臨緊縮的窘境,文化類的更首當其衝。而當 12 月初,荷蘭大選選出了極右翼政黨自由黨(PVV)執政,主張民粹主義、反移民難民、反伊斯蘭的黨魁維爾德斯(Geert Wilders)即將成為下一任荷蘭首相,面對此政治版圖的巨大變動,後續會如何組成聯合內閣,新內閣會如何影響荷蘭國內外的政治生態,一切都充滿了變數。

解放影展,奪回自由發聲與自主學習的權利

儘管 IDFA 的爭議隨著影展落幕而暫告一段落,但荷蘭各大城市關於聲援巴勒斯坦的活動依然熱度未減,校園裡也有自發性組織的關於講演巴勒斯坦歷史的「teach-in」,社群媒體上的區域串連也相當熱絡,比如聖誕節前後,在阿姆斯特丹、鹿特丹、烏特勒支、柏林、布魯塞爾、巴黎等地都發起了「拒絕慶祝聖誕節」的示威活動,平安夜與跨年夜也有一群聲援巴勒斯坦的人士聚集阿姆斯特丹市中心與梵谷博物館周邊,進行和平示威,要求以色列立即停火,停止種族清洗,現場有許多年輕的面孔。

固然,IDFA 在此事件付出極大的代價、失去紀錄片社群與長期支持者的信任,但同時亦是很好的集體學習過程。例如獲得 2023 年 IDFA 最佳導演獎的《Life Is Beautiful》(2023),是巴勒斯坦流亡導演穆罕默德.賈巴利(Mohamed Jabaly)的新作,記述他因為以巴戰爭無法回到家園,在丹麥申請藝文工作者居留而層層受阻的過程,賈巴利選擇不撤片,並積極參與每一場映後,讓影展現場成為他向在場觀眾講述巴勒斯坦現況的最佳場合;而又比如保羅普雷西亞多的《千面歐蘭朵》(Orlando, My Political Biography,2023)映後,也成為在場觀眾從同志、酷兒受到壓迫的歷史討論到巴勒斯坦人民在以色列定居殖民主義的統治下,解殖與自由解放的未竟之業。

這些無論是決定撤片或決定繼續放映的電影人,在 IDFA 事件中展現了他們作為世界的公民、敘事者的主體性,影展不再是節目的唯一決策者,受到電影所吸引來的人們——無論是創作者或者觀眾,齊聚一堂共同決定要如何學習與面對現實正發生的事情。影展因而成為人們自主討論與交流的公共空間,無論是在實體場合或社群媒體上的論辯,都讓原本不了解相關歷史的人們開啟理解的可能。■

.封面照片: 2023 IDFA 阿姆斯特丹紀錄片影展開幕夜,來自 IDFA 官方聲明稿;僅作報導及評論用途