舞與無的探戈──記「跳格—香港國際舞蹈影像節」中的「世界光譜:國際藝術影院觀摩」

由香港城市當代舞蹈團(CCDC)主辦的「跳格—香港國際舞蹈影像節」,一路走來已近 20 個年頭,舉辦年份並不全然連貫,斷斷續續用它自己的節奏道出想法。它的中文名字看似一如既往,顧名思義,舞蹈影像就是把跳舞與影像的幀率格數結合。但細閱它的英文名字時,發現它的底藴已隨年月更新變化。本來的「Jumping Frames — International Dance Video Festival」已變成「Jumping Frames - Hong Kong International Movement-image Festival」。

前者說的「Dance Video」,舞蹈錄像,最直接的聯想,大抵是被置放於劇場和演出場所中的舞蹈,被影像紀錄之,讓具備重覆和分身功能的錄像藝術承載表演藝術的即時與易逝。早期的跳格,的確選取了不少這樣的錄像作品,我們彷彿仍然在透過一個平面、一個視角,危襟正坐地觀看一場不在場的演出。可想而知,長此下去,無論是錄像藝術還是表演藝術都會感到納悶。如焉演化成「Movement-Image」。它是甚麼呢?比起我們現在用來包攬不同類型不同格式的流動影像(moving image)一詞,Movement-Image 把兩個名詞並置,誰也不是形容詞或動詞,就是兩個物事在共存著,產生關係和對話,而 Movement 所指涉的「動」也比傳統舞蹈更廣闊,直接叩問甚麼是舞蹈:它如何構成?它有哪些條件?它有哪些限制?最重要的是,它有哪些可能?動作、身體、展演性、再現、靜止或流動的影像,跳格影節中的這些關鍵詞,像萬花筒中的碎片,不斷自行碰撞出圖案和意義。

在今年由葉奕蕾策展的「跳格—香港國際舞蹈影像節」中,有一個新的部份名為「世界光譜:國際藝術影院觀摩」(Spectrums: International Art House Showcase),分別邀請了六個不同的電影節,就本屆的主題選片,六場放映在兩天內播放和舉行交流研討。「世界光譜」的選片都是短片。短片的輕盈,間或無定向,那種 hit and run 的特質,仍然讓這個類型站在實驗和發問的前端。

第一天首先放映的是來自奧地利的「格拉茲 Dance On Screen 電影節」。這個已經來到第八屆的電影節,是奧地利第一個也是唯一一個舞蹈電影節。七部短片給予觀眾一個頗為平滑順暢的開始。選片主要來自歐洲地區,第一部短片,Matan Cohen 的《泰然》(Composure,2021)拍攝一個密封的劇場空間內,狂喜抽搐的舞者與音樂激烈共舞,後來我們看到展示年老崩解身體的《阿賓》(Ben,2019)、以兩個雌雄莫辨的身體對恃來反對性別定型的《旋》(Swivel,2019),最後具科幻元素的《她》(She,2021)以舞蹈展示某種身體故障為這場放映作結。儘管各部短片的內容與類型不盡相同,但舞蹈的元素顯而易見。

然後是加拿大的「The International Festival of Films on Art」(Le FIFA),這個專注於藝術電影的影節已經有 40 多年歷史。由 Mélanie Demers 編舞的《共躍銀河》(La Goddam voie lactée,2021)把幾位全身穿粉紅的女舞者放到野外荒漠之中,像野獸般原始吶喊,但也不止於宣洩能量,大量對社會現況的批判也滲入其中。粉紅面塊與自然環境的強烈風格化對比下舞者修長健碩的身軀,有時予人著名品牌時尚廣告的既視感。至於由 Édouard Lock 編舞的《迴》(Écho,2021),還有糖果色廠景的《銀幕背後》(Au-delà du hors-champ,2022),其編舞和美術指導也是雕琢非常。企圖比較與別不同的是《魚人》(LUCE,2022),半人半海洋生物的獸對著鏡頭用牠詭異的身體語言去與觀眾溝通,只是牠的極簡造型也頗有現代舞的範式。

來到第三場,在荷蘭自 2003 年成立的「Cinedans 舞蹈影像節」。Cinedans 很主動的去思考甚麼是「舞蹈電影」,也在思考舞蹈、舞台和多媒體的關係。選片仍然是歐洲本位,既有非常「理所當然」的《鬼斧》(TOPORZEL,2019)和《修補中》(ON MENDING,2021)——才不過第一天第三場放映,強烈的音樂節拍下那些既定俗成的舞蹈語言、那些不甚多元的舞蹈身體、森林場景的反覆出現⋯⋯作為觀眾,已經發現自己對於「舞蹈影像」這個想像的不滿足。但 Cinedans 的選片出現了整天下來最深刻的三部作品:Robbie Synge 的《松之心》(FOREST FLOOR,2019)以傷殘人士的身體與「健全人」的身體如何互動和共同解決問題開始,克服了「移動」的難關後足以談及共舞;Anne Nguyen 和 Gregreg Kozo 的《震央》(ÉPICENTRE,2022),雖然是受費爾南德‧普永(Fernand Pouillon)的建築作品 Résidence du Parc,60 週年委約而創作,但活力和創意滿溢。雖有種族多元的舞者也有原住民的衣飾,但其電影語言更為搶眼。來自導演的文字既是官方旁述也是私人註解/告解,一直飄浮在畫面的不同地方與舞者互動。更有趣的是,在之前的放映才剛聯想到時尚廣告,文字就搶先來自嘲:「希望觀眾看完也會想擁有我們舞者身上的街頭穿搭」;Oscar Sansom 的《潛》(Dive,2022),更是打破了錄像是純粹旁觀或紀錄舞蹈的角色,整個編舞與電影的後製特效緊扣,沒有錄像,那些舞步根本就無法成立。許多「舞蹈電影」是先有舞再有電影,《潛》則是倒置了。

Cinedans 最後放映的《快樂生辰》(BELLYDANCE VOGUE,2020),剪輯了導演小時候的生日派對片段,整部作品皆不見明顯的「舞蹈」出現。讓觀眾在第一天離場時帶著一個疑問的餘韻離開,而這種感受,在第二天的放映將會被再度放大。

第二天的三個影展皆來自亞洲地區。先說第二場放映的「影像論壇電影節」(Image Forum Festival)。影像論壇電影節由地下和實驗電影起家,已經辦了 37 屆。自 2018 年起,本來僅限日本作品參與、前稱「明日日本」的競賽單元,重新推出成「東亞實驗電影」競賽單元,加強了鄰近地區的交流對話。這次策展人的選片都與女性有關,村岡由梨的《透明的我》(Transparent, I am.,2020)講眼睛視覺,身體的元素還是很強。但第二部作品,磯部真也的《幽默曲》(Humoresque,2022),45 分鐘的無對白間,導演跟拍自己的妻兒,畫面的主軸是這對母子反覆到河邊打水再回家的日常。這部作品沒有配樂,只有河水撞擊著膠製容器的聲音、母子走在泥地或草地上的腳步聲等自然聲響。整個氣場與昨天歐美系的選片大相逕庭。不但「舞蹈」沒有在視覺的地平線上出現,而且連附帶著編舞的電影配樂也被抽空。

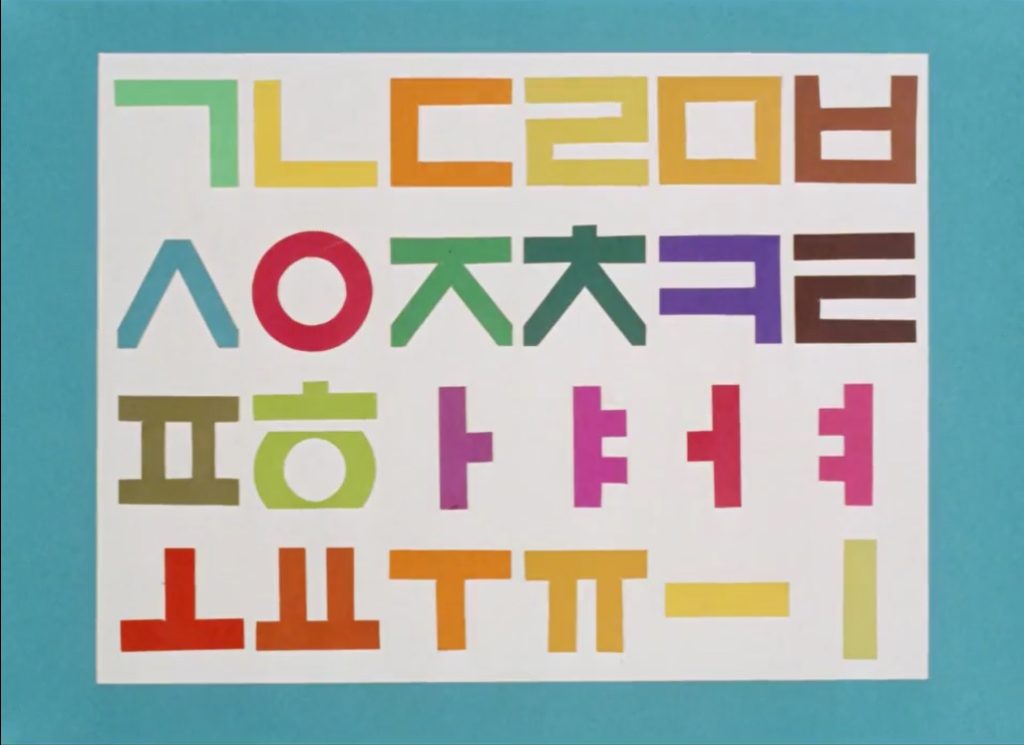

到了第三場放映,辦了 20 年,又名 EXiS 的「首爾實驗電影節」。這次的選片主要是韓國 60、70 年代的早期實驗電影。實驗電影聽起來很重視向前邁進的驅力,但首爾實驗電影節倒是非常願意承傳歷史——它仍然是亞洲少數仍然放映許多重要藝術家的菲林電影的場所之一。這次的選片當然稀罕珍貴,但舞蹈或身體在哪裡?何謂表演性?何種程度的節奏或動作會被定義為舞蹈?席間有人回答:它當然是舞,那些影像的剪接、節拍,不正正是一種舞蹈嗎?例如首爾實驗電影節的選片《韓文字母》(KOREAN ALPHABET,1967),用不同色彩呈現韓文字母,幾何形狀在變化中有種妙不可言的節奏,配合引申意涵發展出奇想畫面,字母都彷彿被賦予了生命在向我們「演出」。

「影像論壇電影節」和「首爾實驗電影節」的選片,回應的可能比「舞蹈」或「動作」這些主題更廣闊也更隱約,猶與今年跳格策展人給出的關鍵詞有關:「重訪檔案和重構敘事」、「虛構與非虛構」、「個人與集體」、「記憶媒介化」、「排練和重演」等等。話雖如此,當下一刻也讓人陷於沉思。每個藝術類型都必定在與它被賦予的定義在交戰,那是一場永不休止的抗爭。但推移邊界的方式,可必然需要觸碰到邊界本身?以某程度的關聯為根基、在大家都能辨認的基礎上開始發力?要把這個光譜中的線索連繫起來,我們應該更仰賴詩意聯想還是理性辯證?

所以,我決定把臺灣的「南方影展」留到最後。「南方影展」與「跳格」曾於 2022 年合作過「身體檔案: 港台的歷程和想像 – 傷停補時(台灣)& 身體漫遊(香港)」,今年是第二度合作。這次的選片是「南方獎-全球華人影片競賽」的得獎新作︰《K 的房間—關於世界的創造與毀滅》(2020)與《通往世界的起點》(2022)。先說後者,一部 2022 而立的男性自我探尋(甚至再發育?)之旅,獵奇或大尺度的標籤少不免,因為有閹割陽具和鑽入陰道的畫面。它有趣的地方是大量其他文本的挪用,對觀眾來說,那並非徒有叫喚熟悉名字的快感而已,它也在召喚一種記憶的共震:寺山修司的《田園死神》(Den-en ni shisu,1974)、帕索里尼的《定理》(Teorema,1968)、阿莫多瓦的《悄悄告訴她》(Talk to Her,2022)、大衛林區等等,還有與妓女相遇的那一段,那眼球怎能不教人想起巴塔耶的小說《眼睛的故事》?《眼睛的故事》看似是一場荒淫無度的情色歷險,實際上是一個符號的故事。蛋、眼球、睪丸等符號在移形換影、借屍還魂的過程中不斷衍生意義並推進劇情,帶領著角色們迎接他們的命運。不也在提醒我們在血肉橫飛的可觸世界以外,務必要去觸碰那個精神中的符號帝國嗎?它也是讓我們身體移動的重要軀力之一。

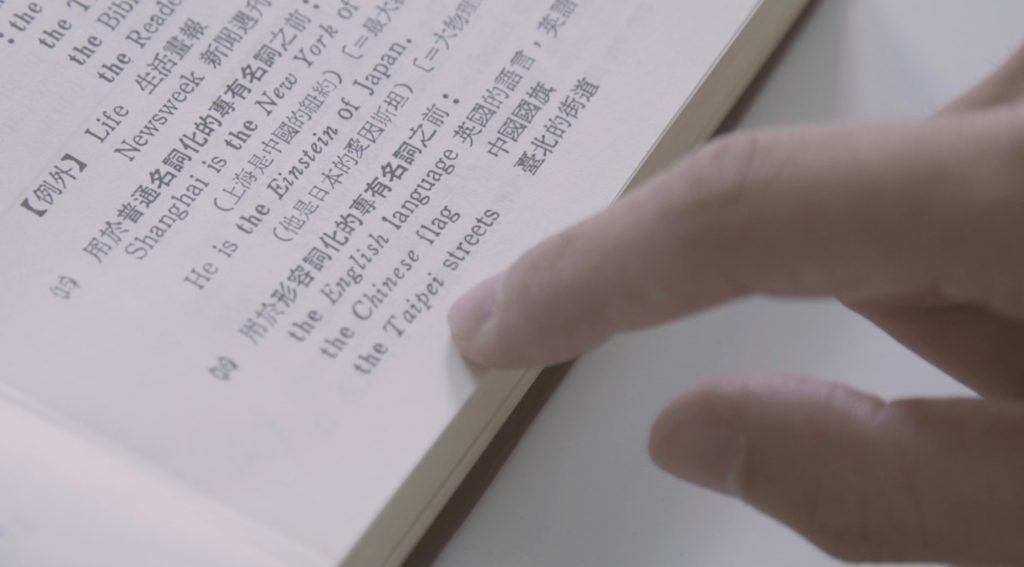

《K 的房間—關於世界的創造與毀滅》中的所有「對白」皆來自臺灣 1960 年出版的暢銷文法書《新英文法》中的例句。當時的台灣年青人以此書學習英文時,也一併塑造了他們對「家國」、「美國夢」或「新世界」的認知和想像。《新英文法》的作者柯旗化曾先後因為左傾思想及戒嚴時期「叛亂罪」入獄長達 17 年,但其家屬還是不斷把《新英文法》一書再版,經年累月中柯也在獄中對內容作出修訂。導演洪瑋伶把那些看似客觀理性的陳述例句,與家書和檔案影像作拼貼,把作者及其身處年代的精神面貌舖陳在觀眾面前。在映後談中,策展人黃柏喬笑言,觀眾可能很困惑吧,來看一個舞蹈影像的電影節,但卻在這場放映中看不到舞蹈。

我想起林巧棠寫的《假如我是一隻海燕》。那是一本從日治時期,一直寫到解嚴的台灣現代舞史話。舞蹈的歷史也就是「追尋身體自由」的歷史。在日治時期,不少日韓的舞者包括崔承喜和石井漠來台演出,啟發了當時的臺灣舞蹈界。(這不也像今天的「世界光譜」環節嗎?)《假如我是一隻海燕》以臺灣女舞者蔡瑞月為主軸,寫道她在白色恐怖時期在被逮捕並囚禁於綠島長達三年的往事,也寫道即使出獄後,身體要舞、要創作,立身於世,就要與社會環境糾纏不清。為甚麼最終極的刑罰是死刑或終身監禁?兩者都與奪走你的身體自由有關。人可能身處不同的空間和處境中,但先要在自己的身體中活著。你永遠要與自己的身體相對。「事實上,不只是演員和舞者。世界上沒有多少人能全然且真正地擁有自己的身體。生而為人從來就不單純,人籨出生開始就被鑲嵌在國家社會的網絡中,男性的身體聽候國家徵召,女性的身體肩負生育重任——是的,身體屬於國家,屬於社會,屬於傳統,從來就不全權屬於你。」

所以,為甚麼《K 的房間—關於世界的創造與毀滅》中沒有「舞蹈」,我卻以它為這兩天的「世界光譜」作結?因為,在某些時空,我們連身體最基本的自由和權利都無可保有,又要如何奢侈言說舞蹈與飛翔?有些共鳴最痛也最靜默無聲。你吐出的話語未抵達他者就粉碎了,你的姿態只能在無人之處擺放,連光影也要沒入黑暗中。但即使如此,身體也就是意志的彰顯,留下,不走,不動,不語,看似無有,可能才是最擲地有聲。■

.封面照片:《迴》劇照;跳格—香港國際舞蹈影像節提供