【芳華虛度】《繼園臺七號》的群妖與異類革命

編按:2022 年九月,活躍於中港臺三地的華語電影導演楊凡在臺灣舉辦回顧影展「芳華虛度」,選映七部生涯中的代表作品。《放映週報》於近期策劃評論專題,邀請作者以文字評述,回應楊凡電影作品的作者性、美學風格與政治傾向。本篇文章由作者林姵菁以「群妖之島」為引,總結楊凡的主題關注,請見本篇評論。

※※

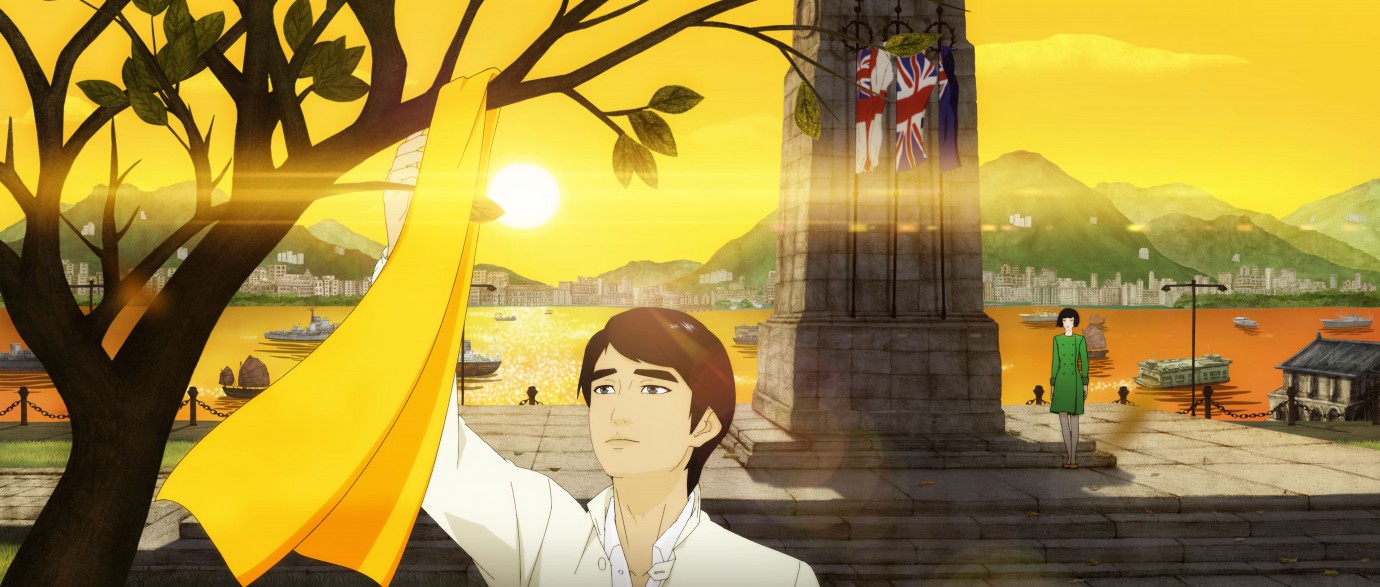

2019 年,已屆 70 的導演楊凡以動畫長片《繼園臺七號》獲得第 76 屆威尼斯影展「最佳劇本獎」,片末特別註明「獻給香港」。然而該片在香港上映時,遭到影評界大力抨擊,多數影評人認為楊凡過度耽美、不切實際,電影內容與事實脫軌,被評為「認真的爛片」。

《繼園臺七號》去年在臺放映,第一站選擇了 2021 年金馬影展,楊凡於映後座談時表示,他非常傷心香港影評界的評價,更讓他回想起 2009 年他執導「獻給臺灣」,講述白色恐怖的《淚王子》在臺上映時的觀眾反應。楊凡生於漢口,父親是國民黨員,五歲來臺生活,當時正值白恐時期;1967 年他 17 歲,移居香港,恰巧遇上香港反英國帝國主義的抗爭運動,這些大江大海式的生活經歷最終都濃縮在個人著作《楊凡的電影時間》。

以「自由」之名建一座群妖之島

楊凡早期以拍攝商業廣告為主,1984 年首次執導電影《少女日記》,以耽美聞名。時隔《淚王子》 10 年,楊凡推出的《繼園臺七號》同樣有他早期電影的華麗,但這次楊凡的意念更加強烈,他要建造的不僅是楊凡的「電影時間」,而是一座楊凡的「電影島」。楊凡導演這次將重點放在以他的邏輯所建造的 1967 年香港,一個影響他成長與日後創作的重要年代,以回應他多年來的心願——拍一部異鄉人融入香港的電影。這回,他選擇用最簡單的故事架構(一對臺灣到香港的母女與大學生發生的三角關係)搭配異於他過往創作手法的動畫技術,創建了一座迷霧繚繞,超現實迷幻的群妖之島。

說到一座與世隔絕的獨立之島,讓人不經聯想起 2020 年上映的劇情片《玫瑰島》(Rose Island),該片講述 1960 年代末,一名義大利工程師與他的好友在亞得里亞海建造自己島嶼的真實故事,主人翁喬治・羅莎在義大利近海獨立建國,有餐廳、酒吧、紀念品商店還有郵局,五臟俱全,但半個世紀以來鮮為人知,因為這個小國實質上只存在幾個月,便遭義大利政府摧毀。

從《玫瑰島》的切角來看,60 年代的西方無疑是屬於激情與理想的,當我們對照同時期的東方明珠香港,猶可見一群反英國帝國主義的民眾,帶著叛逆、理想、激情走上街頭,形成一股與主流社會相抗衡的力量。但另一面,也有一批逃離中國移居香港的「難民」,感嘆著時代動盪不安,隱匿於香港邊城樓房之中,期盼不被干擾的自由得以延續。這兩群人有趣地平行於時空,共存於 1967 年的香港。

楊凡作為移民香港的「五十後」,其創作觀提供了我們一條路徑,讓我們得以理解避世於香港邊城的一群人,他在威尼斯得獎時說,「我因為戒嚴從臺灣來到香港,我在海邊就聞到自由,在街道就聞到自由。52 年後,不知從何來的另一股奇怪力量,以自由、人權及民主之名,令香港反轉,讓我們無法自由搭乘大眾交通工具外出。」,楊凡此話一出,立刻引起香港網友議論紛紛,但也正好說明楊凡是想以《繼園臺七號》比做《玫瑰島》或他片中直接援引的中國經典,集群妖做一場紅樓大夢。

繼園臺裡的美少女、美少年與跨性別

楊凡打造的「繼園臺」就如同羅莎打造的「玫瑰島」,一樣需要自建系統的技術和勇氣(尤其是像片中,於政治正確群落中膽敢逆行,被灌爆噓聲也覺得是種另類革命的姿態和動勢),唯一的差別是:楊凡要建造的是不具實體的群妖之島。但為何是選擇動畫技術來作為圓夢的工具?這與楊凡式「唯美」美學有很大的關係——舉凡鍾情於《美少年之戀》(1998)的吳彥祖、《意亂情迷》(1987)的鍾楚紅,《流金歲月》(1988)的張曼玉,以及《妖街皇后》(1995)的變裝皇后等人的身影,都可見於《繼園臺七號》。也就是說,可不限於現實而自由創作的動畫技術,提供楊凡建島的自由。

《繼園臺七號》找來以鮮明手繪風格聞名,獲獎無數的臺灣動畫導演謝文明搭檔合作。在金馬影展映後座談中,楊凡笑說自己一點也不懂動畫,要尊敬地稱謝文明為謝導,而謝文明提到兩人的合作模式時,則佩服於楊凡對繪畫美學的品味,「這是不同於日式、美式的動畫片,是很有手繪質感風格的,我們用鉛筆、宣紙去堆砌出香港 60 年代斑駁又繁華的筆觸,再用電腦上色。過程中,楊凡導演給我很多指導,他喜歡線條有綢絮,不要太直線。我印象最深刻的是在威尼斯影展時,我們坐在船上時,他興奮指著沿岸的房子說『是不是就是歪歪斜斜的!』。」

謝文明指出的歪斜,或者說「不對勁」,除了是《繼園臺七號》要給觀眾的感覺,更具體的來說,是楊凡導演的暗示,也是明示。片子開場不久,港大高材生子明與好友 Steven 揮汗打網球,即是引用義大利名導安東尼奧尼 1966 年的經典之作《春光乍現》(Blow-up),打的就是一顆「不存在」的網球。

既是人,不是妖,他們是美男女

這顆網球亦真亦幻,是楊凡為即將登場的「群妖」所做的引經據典式開場。楊凡於 2015 年接受新加坡《聯合早報》訪問時,感嘆於 20 年前到獅城開拍以跨性別演員為主體的《妖街皇后》(新加坡譯:三畫二郎情)之後,讓他從賣座導演跌到事業谷底,但他並未沮喪,仍堅信要相信電影與自己,同時他也不忘藉機為「妖」正名,「既然是人,不是妖,不應該叫『人妖』,所以我稱他們為『美男女』。」,這段話證明了楊凡對於妖是情有獨鍾的,且已將妖昇華到美的境界。

《妖街皇后》上映 30 多年後,楊凡在《繼園臺七號》更大規模地聚集各類的妖。第一種妖以動物姿態出現:那隻能自由穿梭梅太太與虞太太家的灰貓,輕巧飛簷走壁,又能如《愛麗絲夢遊仙境》的柴郡貓漸出消失於窗檯,還會開口說話(陳果配音),這與魯迅對《聊齋》評價中指出「使花妖狐魅,多具人情,和易可親,忘為異類」有異曲同工之妙。又若虞太太與子明首次相遇後,所做的一場春夢:夢中虞太太化身《紅樓夢》的妙玉被大盜劫走,在竹林之間與眾蛇交纏的春宮戲,那蛇便是虞太太慾望的顯影,更間接指涉貴氣高雅的虞太太,亦是妖的化身。

第二類妖則是以人的型態登場:子明與 Steven 打完球後在澡堂淋浴,熱氣蒸騰環繞,美的不真實的兩人或戲弄或高姿態地刻意看不見不停窺視二人胴體的小胖子與書呆子。然而,楊凡就怕觀眾沒看懂,又安排生子明首回到虞太太家當英文家教時,先是走錯樓層,誤闖住在樓上男扮女裝的梅太太家,讓子明再次展現他完美的軀體,一個魅力四射的美少年。

楊凡的引經據典,不僅著墨於將妖作為《繼園臺七號》的主體,他更在空間、節奏,以及時間軸上,極力打造出讓群妖共舞的自由之島。片頭藉由飛禽俯瞰地面的角度,環繞瀏覽一番,地面上街巷房屋起毛球班的線條質地,被刻意地歪斜建造,時而因飛鳥轉向而形變,360 度打造出迷幻的空間。楊凡更與中港臺動畫師們有意地抽格處理角色動作,像是虞太太、女兒美玲與子明三人同處一屋時,三人的舉止都帶不對勁的卡頓。

這不是革命

《繼園臺七號》令人印象深刻的戲中戲則改編西方電影經典,分別是三部由西蒙女士主演的《金屋淚》(Room at the Top,1959)、《偉大的愛情故事》(Famous Love Affairs,1961)及《愚人船》(ShipofFools,1965),其美學風格被楊凡戲稱煮成一鍋「佛跳牆」,大玩彩色黑白與油畫版畫等多變媒材,為這座群妖之島再添一抹異色。而《繼園臺》作為一座群妖之島,必然有別於正統的時序,熟讀《追憶似水年華》的楊凡很自然地將意識流式的時間作為島上的標準時間,緩慢而綿密,甚至是循環。

如此看來,楊凡為這座群妖之島所花費的精力顯然是與該片得到的評價差距甚遠,這其中最關鍵的點莫過於片中虞太太對著街上反英帝遊行人群所說的那句「這不是革命」,關聯最深。若是我們以當今時空政治來解讀楊凡的「這不是革命」,絕對是很無法認同這樣的說法。我們可以這麼說,雖然楊凡與《玫瑰島》的工程師都是在做夢,但卻沒有蘿莎的那種傻氣,或給人一種追求獨立的精神,這最根本的原因,就藏在曾住在香港繼園臺的張愛玲身上。

張愛玲《傾城之戀》裡的男女,生在動盪的戰爭年代,他們的愛情不是理想式的,是現實與自私的,小說中最重要的是兩人能否在生死未卜的時代中,可彼此獲得實際需要的溫暖,香港的淪陷最終只是兩人的背景。很明顯地,喜愛張愛玲的楊凡受到到不少影響,他借由虞太太之口,講出異於常人,屬於上個世紀對「革命」的見解。楊凡自己或許也是明白知道,以屬於舊時代張愛玲式的姿態,在香港煙霧彈與抗爭標語中逆行,只有顯得殘忍與冰冷,常人是無法輕易理解,這是看破世俗,超脫於人的異類思維。

楊凡作為《繼園臺七號》群妖的造物者,他最重視的莫過於給他們或自己「自由」,而作為電影圈「異類」的楊凡或許早已深知異於常人所需的勇氣。2022 年在臺灣舉辦的「芳華虛度」影展,楊凡如此說,「《繼園臺》是一封獻給香港的情書,是時候告別香港了」,這般帶著同情與不忍的口吻還是相當張愛玲式的,在當今時空政治中確實是不合時宜,但就如香港影評所說楊凡是「認真的」,但至於爛不爛,就端看我們能接受或給予他多少的「創作自由」。我們與楊凡不見得要「交往」,但「情書」總是不嫌多,「玫瑰」雖刺,我們總能找到值得欣賞之處。■

.封面照片:《繼園臺七號》劇照;版權所有:花生映社;僅作報導與評論用途