【TFAI X 臺灣電影】回望《油麻菜籽》:論自由婚戀的幸福未卜與當代女性難題

編按:1984 年,「臺灣新電影」導演萬仁首部劇情長片《油麻菜籽》上映,本片改編自作家廖輝英同名文學,侯孝賢參與編劇,陳秋燕、蘇明明、柯一正主演。時隔近 40 年,國家電影及視聽文化中心於 2022 年完成本片之數位修復,並還原原始臺語聲軌,讓影片得以原貌再與觀眾見面,更將在今年五月上旬重返院線。本期《放映週報》邀請影評人陳穎撰寫評論一篇,以當代女性觀點,重新閱讀《油麻菜籽》呈現的難題,請見本篇精采評論。

※※

過去的女人真命苦。

這並不是說現在的女人就過得多輕鬆,但在過去當女人似乎要比在現在來得苦些。這樣說應該沒錯吧? 現在的女人不是有更多機會嗎?至少在我們所在的臺灣,再沒有只給男孩而不給女孩上學的道理,上了學就能獲得知識作為條件,去選擇各種職業與生活方式,而不是只能結婚,過一輩子相夫教子的「女人的一生」。對今時今日生活在已發展地區的女性而言,教育與就業乃是理所當然,在從前或發展中地區,它們卻是改寫女性命運離不開婚姻與家庭(婚家)的契機。我們雖非身處這些時空,至少能透過昔日作品來一窺教育與就業在女性解放之路上的必要性。女性受教育與就業是因,解放是果,這樣的因果敘事在傳統的女性文本中甚常見,並經常以母女關係為載體。母女分別代表兩代女性:終身受婚家規訓的老一輩婦女,和接受現代教育並在職場上發展個人專業的新女性。由萬仁執導、侯孝賢與廖輝英聯手改編自後者所著之同名小說的《油麻菜籽》(1984),就是這套述事與人設的典型案例,該片也被視為臺灣新電影的女性故事代表之一。

但誰不知道教育與就業的重要性呢?應該說,在戲外與該片面世時隔了近 40 年的我們,尤其是因該片被修復並重新上映而首次接觸它的新觀眾,都不會不知道。如上所述,教育與就業對現代女性來說已不是問題,或現代女性要面對的早已不是受教權與工作權不受保障,而是其他。那麼,看罷這部無論是所涉及之議題、所提供之解方、角色之設計及他們在敘事上所發揮之作用等都如此鮮明的女性電影,是否就只能得出過去很「落後」,而現在相對「進步」之類的結論?這樣的結論挺籠統的,但更大的問題在於它所建基於的線性史觀,會令我們錯覺難題已經被解決,或即使未完全解決,至少也有所改善。線性史觀把過去理解為現在的前身,即現在是從過去進化而來,按此邏輯,現在必然比過去進步,因此,過去與現在之間又弔詭地成了二元對立的關係。

真的是這樣嗎──無論是女性所面對的難題是否已被解決,或過去與現在之間是否落後與進步的線性、二元對立關係?要回答這一題就必須回到文本,修復技術正好提供了我們重新檢視來自過去之文本的機會,同時,也是思考現在的我們與過去之關係的機會。此外,修復技術也複雜化了現在與過去的關係:老電影經過修復後以甚至更勝原貌的「新貌」示人,觀眾理智上知道眼前的是部老電影,這老電影看上去卻很「新」。

回到從《油麻菜籽》看女性難題。如上所述,該片藉由母女關係來刻劃女性難題,母親秀琴(陳秋燕飾演)代表難題未解的上一代,而女兒阿惠(成年由蘇明明飾演)則代表難題有解的新一代。這麼看來,這對母女其實也是過去與現在之線性、二元對立關係的縮影。可不是嗎?小說與電影皆以「油麻菜籽」命名,來自以蔬菜比喻女人命賤的閩南語諺語,除了出現在小說和電影裡的那句「查某囡仔是油麻菜籽命」(女人的命是油麻菜籽的命),「查某人,菜籽命」、「查某人,韭菜命」等都是類似的說法,不勝枚舉(頁10)(注1) ,無不強調女人只有出嫁,嫁給誰就隨誰,嫁到哪便在那裡活下去的命運。而無從掙脫此命運的秀琴卻從小說服阿惠這便是「女人的命」。電影後半段,阿惠與她在讀高中時短暫交往,卻慘遭秀琴捧打鴛鴦的對象沈立偉(庹宗華飾)重逢,二人重新交往並進展至談婚論嫁的階段,某次約會時,阿惠向沈立偉傾訴:「我一點都不懂我媽在想什麼。」但其實我們對秀琴這種明明也是父權體制下的受害者,卻同時充當「父權幫兇」來壓迫其他女人的女性形象並不陌生,即使未必在現實中遇到,她們也在某類型文本中擔任要角──也是丑角──例如八點檔裡對媳婦百般刁難的惡婆婆、宮鬥劇裡把妃嬪們折磨個半死的皇太后。透過這類作品,我們看透她們的苦毒之心,看清她們無不是只能結婚的女人,並在婚姻中吃盡苦頭的不快樂的女人。

既然如此,要當快樂的女人還不簡單嗎?要快樂就別結婚,過去的女人沒得選,但至少到了阿惠年屆適婚之齡的 1980 年代左右,正值職業女性這種新女性形象興起之時。而文本無論是小說或電影也都賦予了阿惠不結婚的條件,那就是教育與就業,她在學業與職場上均表現優秀,獨力養活自己只是最基本,她還供養父母,甚至補貼生意失敗的兄長阿雄(成年由張世飾演),她根本不需要依靠男人,男人若是像阿雄那樣的魯蛇,還不是她的對手呢。阿惠是完完全全有條件不結婚的。

然而,阿惠卻選擇了婚姻。這選擇推翻了視不婚乃至於充當不婚之條件的教育和就業,為女性婚家困局之解方的直線式閱讀,細緻的文本分析將進一步揭露這種目的導向的閱讀難以在《油麻菜籽》上成立。《油麻菜籽》這文本,本身就抗拒被套上二元對立的邏輯,包括:結婚的反面就是不婚、母親的反面就是女兒、信奉「查某囡仔是油麻菜籽命」之傳統女性的反面就是不需要男人養的事業有成獨立新女性……。

以母女為例,秀琴與阿惠看似對立,但真的有那麼對立嗎?秀琴所面對的以婚家為核心的女性難題,阿惠又真的超克了嗎?上一代的秀琴雖貴為「醫生伯的么女兒」(電影則改為獨生女),卻因聽從這位醫生父親(賴德南飾)的命令才誤嫁婚後不但出軌,還為此敗光她的嫁妝,並對她施以家暴的李世俊(柯一正飾)。秀琴的婚姻不是自己選的,難以幸福,但阿惠的選擇又真的完全自主,而與其原生家庭,尤其是母親無關嗎?對於秀琴如何看不順慣女兒談戀愛,千方百計想要阻礙,電影比小說有更具體的呈現。就是在被股情緒勒索壓得快喘不過氣的情況下,阿惠下定主意向秀琴直說要嫁給沈立偉。她難道沒半點藉由婚姻來逃離原生家庭和母親的念頭?

而這段表面上由阿惠自己選擇的婚姻會否幸福,作為觀眾的我們也無從得知。小說和電影都結束在阿惠將要出嫁,秀琴為自己「犯沖」而無法出席婚禮懊惱,尤其懊惱不能親眼看女兒穿婚紗。於是,阿惠在婚禮前先於家中為母親穿起婚紗,隨後迎來母女復和,電影的最後一幕落在母女相擁而泣,這當然是觀眾所期待的畫面,鏡頭也不忘要拍一下旁觀這一切並會心微笑的父親──不只母女復和,更是一家團圓。小說的結局在情節上大致相同,氣氛倒沒那麼溫馨,此些微分別多少也是以第人一稱書寫,視角無法跨越到「我」以外的其他角色並深入其想法所致。畢竟,復和與團圓都非一人之事,而是集體行為。「我」阿惠對讀者說:「我很想告訴她〔指秀琴〕說,我會幸福的,請她放心,然而,看著那張充滿過去無數憂患的,確已老邁的臉,我卻只能一再地叫著:媽媽,媽媽!」電影則在阿惠喊「媽」前,讓秀琴說了三次「不能哭,要笑」,彷彿是給小說裡直到最後仍深信女人命苦,不信女兒結了婚仍能幸福的母親添了點遲來的樂觀。

但無論是小說或電影,其實都沒有交代阿惠會否幸福,也沒有完全排除不幸福的可能性:若幸福是必然,為何還會想向他人保證自己必定會幸福呢?又為何不能哭,是否哭了就會像犯沖般導致婚姻不幸福呢?姑且順著主流觀眾偏好喜劇收場的刻板印象看,這半開放式的結局未免遺憾,但也正是「阿惠有條件不結婚,卻依然選擇結婚」,以及「即使結婚是她的選擇,也不包保會幸福」這兩點,說明《油麻菜籽》不是個旨在提供答案,便一了百了的簡單文本。它雖年近 40 卻不過時,也多少是基於此複雜性。

40 年後回望《油麻菜籽》,不一定只是對經典的朝聖之心或懷舊之情使然,也可能是因為該片的複雜性,使之能切合不同世代的觀眾。不同世代的觀眾看同一部《油麻菜籽》都能得出不同解讀,正是由於該片提出的不是答案,而是可能性與問題。畢竟,各世代有各自要面對的難題,就算各難題之間或有所關聯,總不可能通通由同一個答案化解。《油麻菜籽》提出的可能性是阿惠可以不結婚,但也可以結婚,前者呼應上述於 1980 年代興起,至 1990 年代依然流行的職業女性形象,這形象顯然是對婚家作為女性唯一命運的反撲。至於後者,即阿惠也可以結婚,而且有可能幸福,則凸顯《油麻菜籽》有別於同時期不少作品,雖然也在故事中安插職業女性角色,卻往往以婚姻不幸、家庭不和來「懲罰」她們。這類作品一方面肯定女性的工作能力,另一方面卻否定工作能力高的女性也可兼得愛情與家庭。

可是,如果又要把工作做好,又要把戀愛談好,又要持家有道呢?那便是婚後的阿惠要面對的難題,也是我們這世代的女性仍然面對的難題。我們這世代的女性能上學,能工作,能自由戀愛,能選擇結不結婚。但我們又能回答《油麻菜籽》在 40 年前向著後世拋出的提問嗎──

我們幸福了嗎?屬於我們世代的女性幸福又是什麼?■

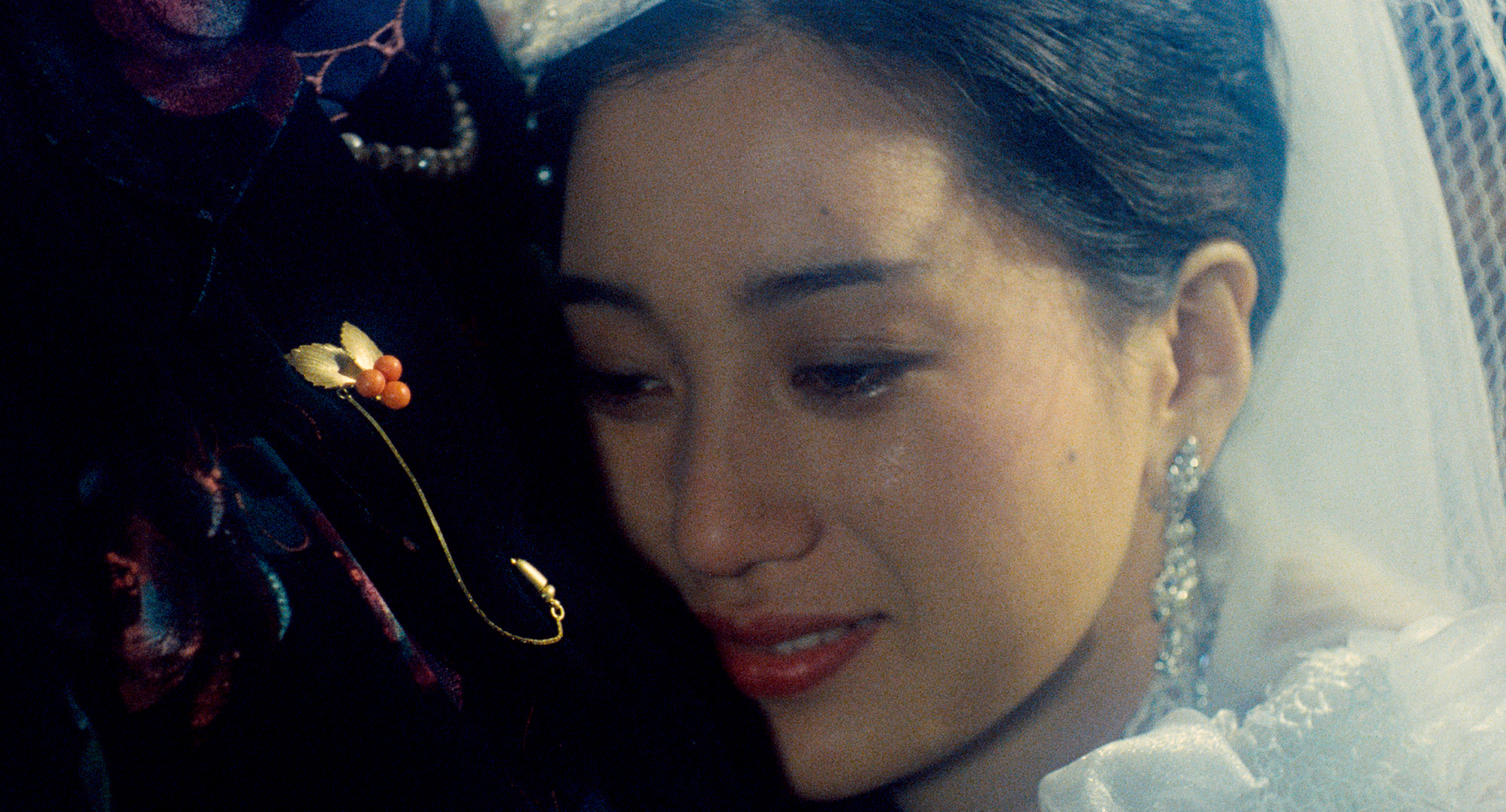

.封面照片:《油麻菜籽》劇照;國家電影及視聽文化中心提供