電影中的三島:在原著與影像的對立中,仍然「三島」

三島由紀夫的作品要怎麼改編成電影?電影如何能夠淋漓盡致地再現三島賦予他主人公那樣詩人的秉性,再現這些角色幽美豐饒的內在世界?這個問題,之於他的書迷(或潛力書迷),是關於,身為三島由紀夫文字之美的俘虜,要如何面對其轉化成影像的嘆息?而身為影迷和他的書迷,是否不得不落入「原著黨」與「改編黨」多少被迫站隊的內心鬥爭?

身為兩者兼之的一員,我並不特別感到「忠孝難兩全」,甚至可以用三島式的回應來面對這個糾葛:嘆息的原因,可以是因為美,和美的失落,兩種情緒可以同時存在。正因為是三島的作品和其轉譯、轉錄的衍生物,從文學到電影,文字和影像的對立,讓我感到,其實這兩方沒有那麼牴觸,甚至是一種動態的、危險的和諧。我甚至以為,他作品的「原著和改編無法統一」,就如同三島式美學的對立結構一樣。

三島由紀夫的美學

對立但雙生的「生存vs.生活」結構

什麼是三島式美學的對立結構?《金閣寺》的金閣寺建築,它超越了形體,超越了概念、聲響,成為美的巨大幻影,甚至成為主角在逆境中賴以生存的重要條件,但為何這樣絕對的美,令人無法忍受,非要對它產生毀滅的期待才能生活?《愛的飢渴》裡,悅子在生活中的遊戲,是一種,一邊去想像自己愛著誰但一邊抗拒的自虐,來迴避生存的空虛,但這個遊戲卻在攀升至肉體相親頂點的時候,轟然毀滅。在《肉體學校》裡,年長的、游刃有餘的女主角原本要帶給年輕難馴男孩的「成長教育」,最後反而落在她自己身上。但她的成長又是什麼?起因於肉體的吸引力,這段她主動尋求的關係,卻讓她不斷地受困於自己對於男孩的想像和解謎,然而攪和了單調的、布爾喬亞的生存狀態後,除了幻想破滅之外,最終她的「成長」,讓她得到了什麼?

這樣對立的結構是纏繞而上、扭轉的,而不是極化的兩端。之於這些角色們來說,生存、存在總歸都導向幻覺,然而他們日子還是持續下去,這樣平行於生存虛無的現實,是生活。但是「認為生存與幻覺幾無差別」的這份想法畢竟否定了生存,進而會侵蝕生活的質量,於是否定這種「生存幻覺說」的動力開始運作,從個人的認識、特殊的想像去刺激、拉扯,去否定。但這樣否定而後的否定,在生活的動蕩之後,落入新一階段的平穩,對他們來說又復歸為一種幻覺--仍期待被否定。於是,「生存vs.生活」的結構得以不斷地雙向絞纏旋上,對抗慣常像對抗重力。雖然是從特異的美學位置出發,但也因為它不斷上尋、不斷概念化,最終其實仍尋求一種普遍視野的天聽。

那麼,三島式美學的對立結構,如何帶給我們「影像和文學文本之間的對立」的啟發呢?或許,我們可以從影像如何反映這對立結構--幻覺與想像,生存與生活遭遇瞬間的碰撞呢--討論起。

電影如何反映原著中的三島式對立

《愛的飢渴》、《肉體學校》

電影版的《愛的飢渴》和《肉體學校》再現了這種碰撞的、命運的瞬間。命運的瞬間是,影像的經營足以讓觀眾自己心中浮現盤根錯節細節的疊影和回溯。我們因而回想起命運的風雨之時:《肉體學校》裡,女人從窗戶看著雨夜出門,不歸的男孩;《愛的飢渴》開場外頭暴雨時,悅子在百貨商場興起買給下僕三郎的兩雙襪子的念頭。故事彷彿才開始,在結局才知這是「結局的伊始」。我們也因此撞見了雞鳴之時:《愛的飢渴》裡,悅子替情夫,也是她公公,刮鬍子時,出現了雞的振翅鼓譟與剃刀刀鋒之下的男人,交錯的蒙太奇,以及,為三郎牽引著的悅子,闖入雞舍看三郎殺雞而暈厥的場景。毀壞的預感是一種近乎妄想的氛圍,相信在未來的哪一刻,彷彿瞬間感到之前種種都是預見。

碰撞的瞬間引起了火花。《愛的飢渴》裡,焦灼的悅子,她的手,比起去擁抱渴望的對象,反而用以自傷傷人。她的手在鏡頭中,幾乎是要遠離自己身體,遠離茫然面孔後的思緒,最終靠向了柴火。燙傷,因為不渴求對象接觸而止息,知道對方才是最灼人。面孔與手的對立,比起更為抽象的「生存vs.生活」對立,似乎更像表現一種靈肉不諧,思考與行動對峙的狀態。比如,《肉體學校》中,手對立於面部的鏡頭,以及在兩者之間來回審視的鏡頭,到了戲劇高潮,落在女主角焚燒照片的手勢,表達女主角最終比起「去看」,更是透過行動,透過實踐地「看透」這個男孩。然而,面孔與手的對立,在《人間四幕》的切腹畫面,卻轉化成不一樣的對立。剪接並置了三島在排練「切腹」表演和《奔馬》角色「切腹」情節,造成,從作品到人生,且「人生如戲」(呼應三島人生終局)的錯落。也因為切腹時的臉與手部的對立強化這錯落,導致,激烈的並不是「切腹」本身,而是圍繞著「切腹」影像的處理,所產生寫實與虛構之間的碰撞。

電影如何破解或徹底轉換三島式對立

《人間四幕》、《炎上》

《人間四幕》,與以上提及的電影不同的是,比起單純地改編作品,它呈現了三島的作品和傳記、生活與思想之間的映射。但與其淪落為讓作者與作品互相印證的綑綁,或許它本身在「寫實與虛構」的碰撞,更可以處理,「原著和改編的對立」議題。

《人間四幕》作為電影的野心,比起改編或化用作品,更像是一種評判,要顯現作品背後,披掛著謊言與文學面孔的作者。上述的切腹場景就是其中一個例子。它顯現了「作者三島」這個角色,「作者三島」像是宣告著「關於生存和生活的鬥爭,把自己推至世界的邊陲,只剩針尖的立足」。然而電影評判,重點不是針尖立足的危險,而是這段話本身的謊言性質,卻實現了人生的,藝術弄假成真的力量。這樣的評判或許是,後設地破除三島的「生存vs.生活」結構。三島原本的結構,是如此絕對,總是互相抵銷,不接受相對的、流動的可能性。若要由內而外的破除,累積兩方對立達到臨界點,不得已產生的最劇烈的碰撞、最避無可避而展開的行動,是唯一解。行動是無法說謊的,在三島的作品世界之中和之外一樣有效。著述成書的切實性,讓宣稱不被理解的自豪,或《人間四幕》裡的三島(藉著《假面的告白》的話)說作家必然的撒謊,都成了坦率的彆扭:欺詐的人說自己欺詐。然而《人間四幕》對三島由外而內的破除,大概是最異於三島美學的途徑。這種破除的技巧,教人聯想到漫畫《獵人》裡的偷換技術:不經由木造藏的真正開口,而製造另一個黏合處,掩藏置換內容物的痕跡。

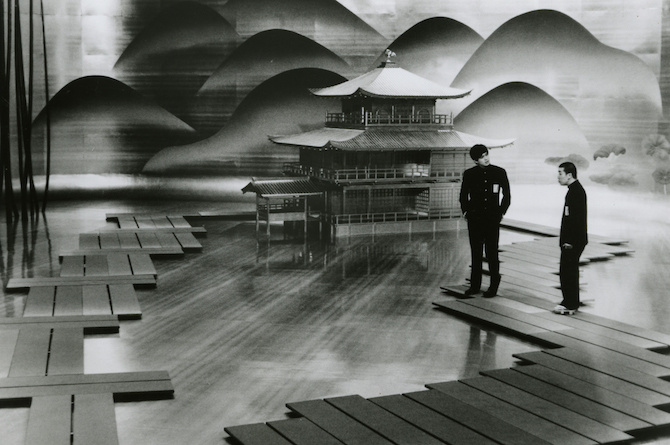

《炎上》對《金閣寺》的轉換,像是繞過原著的思想議論,繞過原本想要尋求新的普遍性的主觀,成為一種限制在犯罪因果的「病理學」客觀,去從外側寫那個不被「我」(主角溝口)看到的「我」。在影像形式上,雖然仍有試圖表達內心的外化,但整體電影堅實地反對「我」圍繞著金閣產生的生存與想像的鬥爭:表現幻覺的場景愈清楚表現,反而成為一種明確的界線,逼退了想像。「我」和「我」的幻想,對比周圍人物的視界,或是他們所代表的現實處境,分野變得更清晰。這讓電影分化成更單純的現實/幻想結構,並且不具有雙重性,而是強化這裡面的矛盾--「我」的幻想如此純潔,他們和現實如此迫人--來展現犯罪的因果。

正因爲是電影,可以與三島美學合流

《美麗之星》

《美麗之星》則是讓三島二重結構變得更具體,從概念上「生存vs.生活」的抽象,變成敘事上的具體「科幻vs.妄想」的對立。電影維繫著觀點的混淆,界線的不明,直到最後仍不輕易放棄科幻並妄想的雙重闡釋。 但這種對立的表現方式,正因為是電影的形式,後設地想,或許與三島的美學最合流。這部電影得以轉化作家的真誠謊言,而非從外破除。「科幻vs.妄想」正是藏納似真似假,彷彿不斷在自我否定,「作家的坦白」的好地方。

如何處理謊言?《愛的飢渴》裡悅子有兩種日記版本,也是種「戴著假面的告白」:一本感恩平和,給公公看的,而內心旁白,唸出事實上句句的情思恰巧相反,譬如鏡子呈現的是一種左右反像。《炎上》結尾,已經燒燬的驟閣寺,卻在池面出現了倒影——只限於主角的眼底,像一種延續到無限深處的,反覆心像。真誠的撒謊者,就像身在鏡子與鏡子對映裡,對鏡的無盡,反而藏匿自己真正的內在風景。在《美麗之星》裡,謊言如何比真的還真?自稱火星人的父親先是企圖闖入干擾攝影棚內主持,被請走後,鏡頭出現了燃燒的攝影棚,並非是來自火星的特殊能力,而是他正在操作影像後製特效。隨後,父親和兒子在棚內對峙,兒子又在畫面中,在可視的權力位階中,「凌駕」著同側的,被眾人看著、指指點點的,父親同步影像顯示屏。然而,無論是父親後製出的影像,或是父親孤臣無力可回天的影像,卻再度收束回這部電影本身是為的影像之中,回到一種否定再否定的階段裡:這一切不過是影像而已,但正因為是影像,才有其力量和無力。在影像主導的現世裡,特異功能,或是至高的權柄,或許就是對包含這世界又在這世界之中的影像,盡情的干涉吧。

電影不依書而寫的「書寫」,仍然「三島」

電影如何「書寫」三島?我們把「原著vs.改編」代入「生存vs.生活」來看。假設原著作為完美的理型,是電影永遠不可能達成的狀態,電影勢必要透過自身的、影像的方式去切入,去破除這個「不可能的理型」的魔咒,然而在大刀闊斧後,仍是不得不牽扯到與原著的對應上,雖然這個對應,可能又是另一個巨大差異的對立開端。電影仍可以書寫三島所謂的「生活」。在三島的文字裡(《愛的飢渴》)生活是「無邊無際的、浮滿各種漂流物的、變幻無常的、暴力的,但總是一片澄澈而湛藍的海」。電影版《愛的飢渴》也顯現生活曲折之中的澄明,家屋裡層層疊疊包圍的後景裡、扭曲的構圖裡,愈是收束,悅子的掙扎愈白熱化。電影不經由話語,卻更能傳達,因為依循「生存vs.生活」結構而特別謎樣的三島式角色。電影版《肉體學校》看似棄絕摹寫書中妙子的所思,但多明妮卡比起妙子更是個「謎」,更是個不斷湧動,所有新的,生活的,謎一般的主體。她的視線、手勢、不同的衣裝,圍繞出來的是,層層複瓣之中,依然但不「故我」的主體。

假設我們認同電影做為一種減法、提純的藝術手段,從生活的不純之海,最粗暴的浪濤之中創造純粹,文學就是在純粹之中生產開展出這片海洋。各自的海洋原本遭遇每個讀者、觀眾都可能激盪出思想,無論「望洋興嘆」的原因是喜悅還是失落。那麼,各種電影或悖離、或親合書所寫的「書寫」,所轉換,轉化,解構的三島,亦保有自身的,每個微小細節的可能勝利。■