影像的最大可能性:評阿比查邦首部劇場作品《熱室》

觀眾必須先穿越燈光昏暗且狹長的階梯、走道,才得以進入寬敞的劇院空間觀賞劇作1(入場之前,工作人員即告知:進場方式也是演出的一部分),宛如在繁複龐雜的微光洞穴深處探勘一般,豁然發現一處開闊密室——如同阿比查邦.韋拉斯塔古(Apichatpong Weerasethakul)的電影《波米叔叔的前世今生》(Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives,2010)裡的一段情節——以此作為觀賞演出前的儀式性過渡體驗。

起始,一幅銀幕從天而降,投影出泰國地標、自然風光、動物等當地景觀,搭配旁白聲音一一指名道出,這個聲音讓我們感覺像是有一位主述者,從自身記憶中搜索出這些影像,在腦中反覆播放。隨即,同樣的景觀在銀幕上重複出現,卻換了另一個人擔任旁白,道出這些景物的名稱。然後,場景轉換進入醫院,我們看到了《華麗之墓》(Cemetery of Splendour,2015)的阿珍、阿義躺臥病床睡眠,延續《華麗之墓》的眠夢狀態2(但顯然場景轉為較現代化的醫院,也許《華麗之墓》裡由老舊學校改建而成的醫院已被拆除?!),觀眾可以猜想,剛剛所有出現的一切景觀,皆為兩人在睡眠中共享的一種夢境,也就是說,兩人做著相同夢境(重複的影像),卻以各自的眼光來審視(不同的旁白)。

|

阿比查邦以四幅銀幕開展的,是同一個夢境的所有不同版本,或者以觀眾相對於作品的眼光來看,是一部電影的不同版本或詮釋方法。

|

延續以上的觀察,我們可以解讀接下來的劇作發展。第二幅銀幕在第一幅的上方降下,接著左右兩側再降下第三幅、第四幅,畫面同時播放著河流、船隻/搭船的人(此時僅二幅銀幕)、海浪(四幅)、洞穴及進入其中探險之人(四幅)。同一時間點的不同銀幕播放著相同地點的景色,卻以不同的視角、方位呈現,宛如記錄不同的人在同一地的觀察結果,隨著時間的推移,畫面的豐富度也不斷增加。在播放海浪時雖有四幅銀幕,但左右兩邊銀幕播放相同影像,因此算作只有三種視角,等到場景進入洞穴中,才真正分裂為四種不同的畫面,而進入洞穴中的人則自由在四面銀幕來回穿梭。

帶入上一段的觀察結果,可將銀幕的不斷增殖跟畫面的不斷分裂,視作不同人一起做著相同的夢,但此時已經不只是阿珍、阿義兩人共同做著的夢,影像意義的不斷增生,已經把所有現場觀眾共同捲入這場夢中,現場所有人以雙目交叉觀賞四面銀幕,每個人在心中構築全景畫面,可是每個人都不相同,畢竟每個人只能帶著自己的觀點進入這場集體的夢中。因此,阿比查邦以四幅銀幕開展的,即是同一個夢境的所有不同版本,或者以觀眾相對於作品的眼光來看,是一部電影的不同版本或詮釋方法。

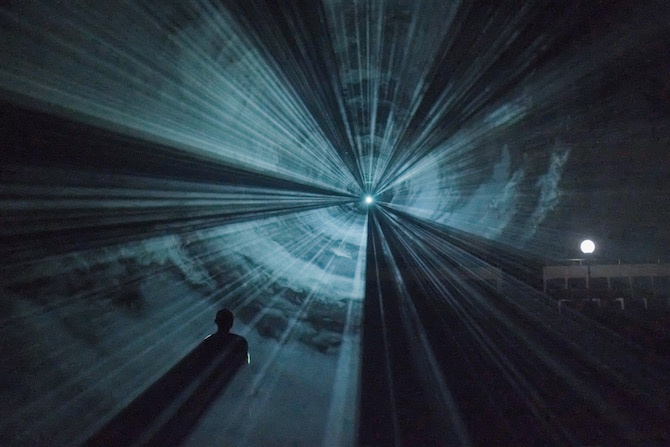

接著,更驚人的事情發生了。四幅銀幕漸漸收起,一道道光束從觀眾正前方噴射而來,有時散落如星空光點,有時又銳利如刀劈刃突,伴隨煙霧及聲響席捲而來,還不時有人形影像投影而出,此時投影的對象已經從銀幕轉為整個劇場空間,360度毫無死角,觀眾也無可避免地成為影像的載體,化為作品的一部分。

而根據影像載體(煙霧、觀眾群、空間)的變化,每個場次的《熱室》必定帶給觀眾極為不同的感官體驗。即使在同一個場次中,煙霧型態及觀眾群動向的即時改變,也造成影像投影效果的快速變動,致使影像活化,而成就了一場影像的現場表演。不同於電影院播放一部電影,每次播出總是「千篇一律」3,阿比查邦讓影像作為「現場表演的演員」在劇場演出;而劇場表演的特色之一,不就是每次表演都是獨一無二、無法複製。亦有別於VR讓觀眾消失身體、進入影像世界,阿比查邦讓影像直接走入現實空間跟觀眾互動;或者,如阿比查邦所言,這是一部「直播電影」。

隨著光影跟聲響效果的不斷變換,觀眾彷彿置身於科幻電影的場景一般,或更確切地說,科幻電影的場景彷彿現身在觀眾所處的空間一般。光影如晨光、如旭日、如海濤、如暴風、如時間跟空間的變換,造就了一次無比壯麗又極為享受的觀影經驗。劇作末尾,整個空間的光影表演停止,一面銀幕緩緩降下,又出現了洞穴中的人,從眠夢中緩緩甦醒,彷彿預示——演出即將結束,觀眾得從夢中清醒。

我認為,身處電影發展至今已一百多年的當下,阿比查邦對於影像在內容及形式上的探索,將為下一輪從事電影創作的工作者,開啟一條具有更多可能性的寬廣道路。■